Guerre en Ukraine : les scientifiques russes isolés, la recherche déboussolée

Publié le - par Le Blob.fr, avec l’AFP

Il y a un mois « tout s’est écroulé » pour Boris, chercheur en neurosciences à Paris. Comme des milliers de ses pairs, il a vu sombrer ses projets de recherche bâtis en coopération avec la Russie, après la rupture avec Moscou. L’ESA (l’Agence spatiale européenne), le CNRS (plus grand organisme français de recherche), le CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire), le MIT (prestigieux institut américain)… Dans les jours suivant l’invasion de l’Ukraine, plusieurs institutions scientifiques mondialement réputées ont coupé une grande partie des ponts les reliant aux Russes. Un coup dur pour la diplomatie scientifique, notamment dans le domaine spatial civil, où les puissances occidentales et la Russie avaient tissé des liens étroits depuis la fin de la Guerre froide (début des années 1990).

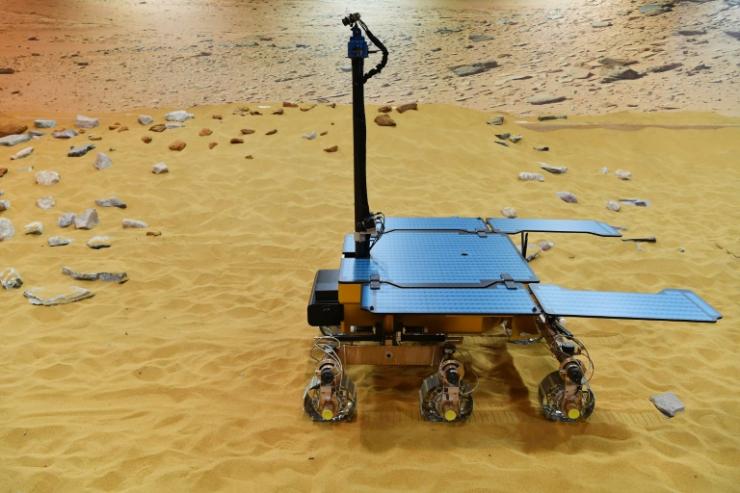

« La décision fut douloureuse », commentait la semaine dernière Josef Aschbacher, le patron de l’ESA, dont les 22 Etats membres venaient d’acter la rupture avec leurs homologues de Roscosmos. Première victime : la mission ExoMars qui devait décoller avec une fusée russe depuis Baïkonour (Kazakhstan) à l’automne 2022, et se voit reportée d’au moins deux ans.

Un naufrage pour des milliers des scientifiques d’Europe et de Russie investis depuis des années dans ce projet, crucial pour la quête d’une vie extra-terrestre ; eux qui formaient une communauté mondiale ouverte, mue par un idéal d’une science sans frontières, et se remettaient tout juste de la pandémie de Covid. C’est dans ce même esprit que Boris, chercheur à l’École normale supérieure et à l’INSERM, avait fondé un centre de sciences cognitives, à Moscou, adossé à la « Higher School of economics » – une école créée dans les années 1990 par des économistes russes « progressistes ».

Ses étudiants voyageaient dans différents laboratoires à travers l’Europe, lui partait donner des cours en Russie… « C’était un modèle transfrontalier unique dans le domaine des neurosciences », raconte cet Américain d’origine soviétique vivant en France – qui a préféré taire son patronyme.

« La guerre nous dépasse »

Du jour au lendemain, dix années de travail ont coulé. Officiellement le projet n’est pas arrêté, sauf que de fait « tout est bloqué », ne serait-ce que parce que les thésards en Russie ne peuvent plus financer leurs travaux à cause des sanctions bancaires. D’autres, menacés d’arrestation pour avoir protesté, ont fui en Arménie ou en Turquie. « On se parle tous les jours par Skype ou Zoom… mais on est perdus, la guerre nous dépasse », confie, dévasté, ce quinquagénaire dont les parents avaient quitté l’URSS dans les années 1980 après l’invasion de l’Afghanistan.

« Pour les étudiants qui n’ont pas connu l’époque soviétique, c’est inimaginable de vivre dans un pays coupé du monde. Ils étaient vraiment européens dans leur esprit ». Côté russe, l’isolement fait craindre un décrochage du pays dans la compétition scientifique mondiale. Début mars, 7 000 scientifiques travaillant en Russie signaient une pétition contre la guerre. Ils venaient d’apprendre l’annulation du plus prestigieux congrès de mathématiques au monde et déploraient le « sabordage » des longues années passées « à renforcer la réputation » de leur pays comme un centre de mathématiques de premier plan.

Carole Sigman, du CNRS, note aussi que l’influente Académie russe des sciences « a appelé à l’arrêt des hostilités, et s’est adressée aux chercheurs étrangers pour éviter la rupture des relations scientifiques ». La chercheuse française témoigne d’un afflux de demandes de visa de chercheurs russes en sciences sociales pour venir en France, comme leurs confrères d’Ukraine ou du Bélarus.

« Ne pas les abandonner »

Côté occidental, des professeurs d’universités de renom, dont Harvard et Cambridge, ont appelé à ne « pas abandonner » leurs confrères russes, dans une tribune à la revue Science jeudi. Une « persécution indiscriminée » serait selon eux « un sérieux revers pour les valeurs occidentales, fondées sur les progrès scientifiques et technologiques ».

A contrario, plusieurs chercheurs ukrainiens, comme le physicien Maksym Strikha, de l’Université Taras-Shevchenko de Kiev, réclament un « boycott complet » de la communauté académique russe. Malgré tout, des liens persistent. « Le mur est encore perméable », observe Denis Guthleben, attaché scientifique au comité pour l’histoire du CNRS : l’organisme public a suspendu ses nouvelles collaborations avec Moscou, mais maintient l’activité dans ses laboratoires internationaux en territoire russe. Symbole de la diplomatie scientifique d’après Guerre froide, le programme de fusion nucléaire ITER, développé à Cadarache (Bouches-du-Rhône), n’a pas exclu la Fédération de Russie.