Arctique : la Nasa découvre des millions de sources de méthane

Publié le - par Yseult Berger

En Arctique, un projet de la Nasa nommé ABoVE (Arctic Boreal Vulnerability Experiment) est parvenu pour la première fois à mesurer par avion les émissions de méthane produites dans les zones de dégel du pergélisol. Jusqu’à présent, aucune tentative de mesure aéroportée du méthane n’avait obtenu de résultats concluants dans cette région. Les enjeux sont énormes, car si l’on découvre que les émissions de gaz à effet de serre y ont été largement sous-estimées, les scénarios du GIEC pourraient s’avérer bien pires.

Le méthane arrive en troisième position des gaz à effets de serre les plus importants en concentration, après la vapeur d’eau et le dioxyde de carbone. Une molécule de méthane ne persiste qu’une dizaine d’années dans l’atmosphère mais, à l’échelle du siècle, son potentiel réchauffant serait une trentaine de fois plus puissant que celui du CO2. À lui seul, il serait déjà responsable de 17 % du réchauffement climatique actuel.

Dans les territoires de l’Alaska et du Canada survolés par la Nasa, les chercheurs ont recensé près de 2 millions de « hot-spots », c’est-à-dire des zones sensibles de petit périmètre, dont les émissions de méthane dépassent le seuil de 3000 parties par million (ppm) dans la colonne d’air. On ne sait pas encore ce que devient le méthane mesuré au niveau de ces points chauds, les écosystèmes en recaptent certainement une partie, mais à titre de comparaison, la concentration moyenne de méthane atmosphérique actuelle est d’un peu moins de 2 ppm…

Boucle fatale

Selon le Global Carbon Project, les concentrations en méthane dans l’atmosphère sont deux fois et demie plus fortes que ce qu’elles étaient avant le début de la révolution industrielle. Depuis 2014, c’est même la débâcle : la courbe s’aventure dangereusement vers les valeurs du scénario le plus pessimiste du GIEC (le « RCP 8.5 »).

On estime aujourd’hui que les activités humaines sont responsables des trois quarts des rejets de méthane, le reste provenant de la géologie naturelle des sols (les matières fossiles se créent par méthanisation des matières organiques) ou des écosystèmes (principalement les zones humides). Mais il se pourrait que les émissions écologiques soient bien plus importantes que prévu.

Il est encore extrêmement difficile de mesurer les quantités réelles de méthane émises par la nature, et les scientifiques sont de plus en plus nombreux à se préoccuper d’une région du globe soupçonnée d’être extrêmement productive : l’Arctique. De larges quantités de méthane y sont stockées sous forme de gisements de gaz naturel et d’hydrates de méthane sous-marins. Quant au pergélisol, on peut le voir comme un gigantesque réservoir de matière organique en décomposition. Il s’avère que ces environnements sont parmi les plus perturbés par le changement climatique. Les scientifiques redoutent une boucle de rétroaction fatale : en perdant sa banquise et ses neiges, le pôle Nord se réchauffe deux fois plus vite que le reste du globe, et ce réchauffement engendre des rejets de GES susceptibles d’aggraver encore la situation…

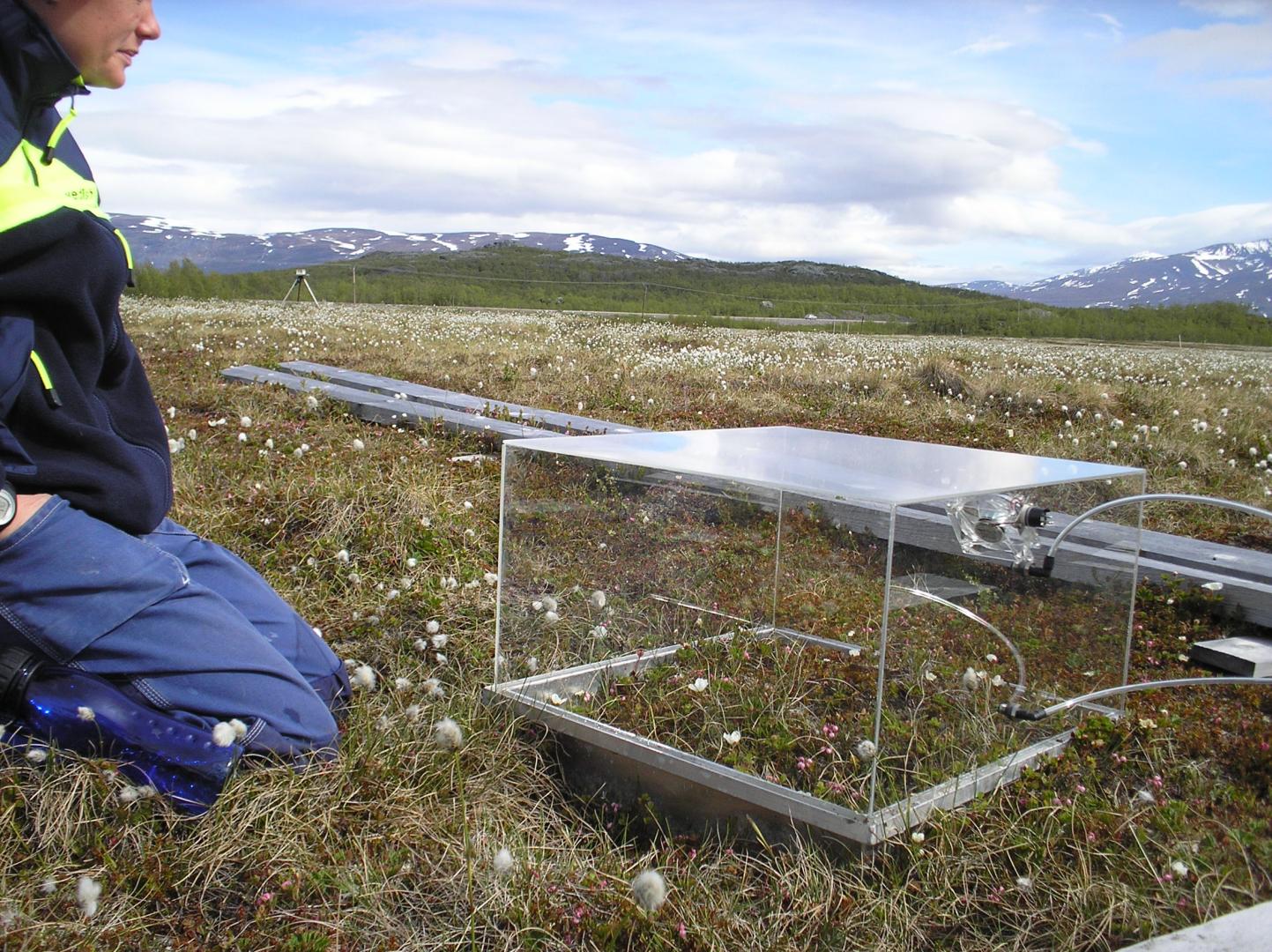

Il suffit de se rendre sur place pour constater les mutations du paysage : tandis que le pergélisol s’écroule ou se crible de trous géants en Sibérie, en Amérique du Nord, il laisse place à des dizaines de millions de plans d’eau. Et chacun de ces milieux se comporte comme une véritable petite usine biochimique. Tous ces sols échauffés, perturbés et riches en matière organique, relâchent potentiellement des gigatonnes de méthane, et on ne sait pas si le règne végétal (ainsi que le reste de l’écosystème) procurera un effet tampon suffisant.

30 000 kilomètres carrés passés au crible

Depuis quelques années, la recherche tente d’innover dans la télédétection du méthane, pour établir le chaînon manquant entre ce que voient les satellites depuis l’espace et ce que l’on peut mesurer in situ. Et c’est grâce à la force de frappe sans pareil de la Nasa, qu’une équipe a pu fournir la toute première étude de grande ampleur sur les émissions de méthane arctique. Durant l’été 2017, 30 000 kilomètres carrés de surface terrestre ont été scrutés par un spectromètre baptisée Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer – Next Generation (Aviris-NG), conçu sur mesure par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Des appareils comme celui-ci, il n’en existe qu’une poignée dans le monde, tous issus du laboratoire californien de l’agence spatiale américaine. En effet, les spectromètres commerciaux employés pour la détection des fuites ou des émissions industrielles ne sont pas assez sophistiqués, et leur utilisation à des fins scientifiques ne peut se faire qu’à très petite échelle.

Un saut technologique

Dans le cas de l’expérimentation arctique, l’avion se situait en moyenne à 5 kilomètres d’altitude, et sur chaque trajectoire, le spectromètre embarqué produisait une image d’environ 4 km par 20 km. Le capteur mesurait la concentration de méthane sur toute la colonne d’air entre l’avion et le sol. « Pour ABoVE, la logistique requise pour coordonner ces campagnes aéroportées à grande échelle dans tout l’Alaska et l’ouest du Canada a été considérable », se souvient Clayton Elder, spécialiste du système terrestre au Jet Propulsion Laboratory et auteur principal de cette étude. « Les plans de vol ont été soigneusement planifiés des mois, voire des années à l’avance. La météo joue également un rôle majeur dans ce genre d’opérations. Le capteur a besoin de conditions claires pour offrir des performances optimales et la météo arctique est généralement imprévisible. »

Toujours selon Elder, cette première tentative (réussie) de mesure aéroportée du méthane arctique est donc une véritable percée technologique. Et l’équipe s’apprête maintenant à traiter les données des campagnes qui ont suivi celle de 2017. « Notre étude comporte une excellente résolution spatiale, mais ne tient pas compte de la dynamique temporelle. Il s’agit d’un domaine de recherche en cours puisque nous avons maintenant plusieurs années d’observations : 2017, 2018 et 2019 ». Les futures publications devraient donc commencer à esquisser des profils temporels permettant de suivre le devenir de ces flux de méthane. Rien n’exclut (encore) qu’ils soient amplement réabsorbés par la biosphère…

Des résultats à considérer avec prudence

Sur la superficie étudiée (30 000 kilomètres carrés, on le rappelle) l’équipe a découvert quelque 1,7 million de petites zones émettant du méthane en excès, c’est-à-dire dépassant le seuil de 3000 ppm.

Étant donné la nouveauté de ce type d’observation, les chercheurs ne savaient pas trop à quoi s’attendre. Sur la base de la littérature publiée, ils disposaient seulement de quelques pré-estimations du nombre de points chauds géologiques liés à l'infiltration naturelle de méthane dérivé de combustibles fossiles. Il est d’ailleurs encore impossible d’identifier à distance les voies de production du méthane, autrement dit, rien dans l’étude finale ne permet de discriminer les points chauds géologiques des points chauds écologiques.

Cependant, d’autres variables environnementales ont pu être considérées. En tout, une dizaine d’avions équipés de capteurs ont volé pendant cette campagne (principalement au-dessus de Fairbanks en Alaska et Yellowknife au Canada). En parallèle du méthane, ABoVE a documenté l’état de la végétation, le niveau de dégel du pergélisol, les flux de C02 ou encore les échanges de vapeur d’eau et d’énergie entre la surface et l’atmosphère. L’équipe a remarqué que les zones d’émission se situent en majorité à proximité des lacs et des zones de confluences des rivières, et ils sont aussi plus actifs lorsqu’ils se trouvent sur du pergélisol en train de dégeler. Cela semble confirmer les hypothèses des écologues, qui misent sur un regain d’activité microbienne au sein des milieux pergélisolés, encouragées par l’abondance de matière organique qui était jusqu’alors congelée.

« En termes d’impact climatique, une étude plus approfondie est nécessaire. Étant donné que cette étude est la première du genre, nous posons plutôt ici les bases de référence avec lesquelles les futures recherches pourront se comparer. Si nous parvenons à montrer que la fonte du pergélisol est un mécanisme clé alimentant les émissions excessives de méthane, les données que nous avons acquises dans ces régions pourraient représenter une première preuve de la rétroaction positive (comprendre ici : néfaste, NDLR) des gaz à effet de serre en Arctique. C’est assez spéculatif pour le moment, et nous ne pouvons donc pas encore dire avec certitude si le nombre et la distribution de nos points chauds sont normaux ou le signe d’un changement dans l’Arctique », conclut Clayton Elder.

L’équipe espère que ce type d'approche permettra à terme d’apporter suffisamment de données pour modéliser à grande échelle les flux de méthane dans les régions arctiques. Le but : pouvoir les implémenter dans les modèles prédictifs du GIEC, pour savoir si oui ou non le réchauffement du pôle nord s'apparente à une bombe à retardement climatique…