13 novembre : un programme pour la mémoire

Après les attentats parisiens du 13 novembre 2015, plusieurs projets scientifiques ont vu le jour pour analyser leurs répercussions dans la société française. À la veille de la première commémoration, le Crédoc a rendu publics les résultats d'une enquête menée en juin dernier auprès des Français.

Véronique Marsollier - Publié le

Inspiré de l’étude menée par le psychologue américain William Hirst après les attentats du 11 septembre 2001, le programme « 13-11 », porté par le CNRS, l’Inserm et héSam Université, a été mis en place après les événements parisiens. C'est toute une communauté de chercheurs qui s’est ainsi mobilisée autour d’un projet de longue haleine – douze ans – pour tenter de répondre aux questions que posent à notre société ces attentats et leurs conséquences.

Un programme transdisciplinaire

Codirigé par l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache, ce programme de recherche inédit est fondé sur une démarche transdisciplinaire s’appuyant sur des concepts et des méthodologies développés par les deux chercheurs. Leur objectif : étudier la construction et l’évolution de la mémoire des attentats dans les domaines socio-historique, biomédical et juridique, mais aussi leurs conséquences sur la santé et les politiques publiques.

Sur le terrain, la centaine de professionnels impliqués recueille et analyse les témoignages des mille volontaires qui seront interrogés à quatre reprises en dix ans. Les campagnes d’entretiens filmés ont démarré en 2016 et se poursuivront en 2018, 2021 et 2026.

Les guides d’entretien ont été conçus par des historiens, des sociologues, des psychologues, des psychopathologues et des neuroscientifiques afin que les éléments recueillis puissent être exploités dans toutes ces disciplines. Les questions posées concernent notamment la construction du souvenir traumatique dans les mémoires individuelle et collective. La façon dont elles se nourrissent mutuellement intéresse les historiens, les sociologues et les linguistes.

Une étude biomédicale intitulée Remember, menée par l’Inserm à Caen, complète ces approches. Elle vise à analyser le stress post-traumatique – développé ou non – par 120 victimes directement touchées par les attentats et 60 autres personnes habitant la ville de Caen, éloignées donc des événements parisiens : il s’agit de mieux comprendre l’impact et les mécanismes des chocs traumatiques sur la mémoire, grâce à l’identification de marqueurs cérébraux associés. Les neuroscientifiques s’intéresseront aux modifications des représentations mentales, à l’état de stress post-traumatique et à la résilience. Quant aux psychopathologues, ils analyseront les conséquences des attentats sur les représentations de soi, ainsi que les mécanismes de défense et de destructivité.

Au-delà de la démarche scientifique, les entretiens filmés revêtiront une dimension patrimoniale unique, explique l’historien Denis Peschanski. Leur rôle consistera à conserver et transmettre la mémoire des attentats du 13 novembre à tous.

D'autres travaux en cours

Outre ce programme, 66 actions sont soutenues (projets de recherche, écoles thématiques, ateliers) par le CNRS pour un montant total de plus de 800 0000 euros, dans le droit fil de l'appel à mobilisation des chercheurs, dès novembre 2015, par Alain Fuchs, le président du CNRS. Le 28 novembre, une journée de restitution permettra aux porteurs de projets de présenter leurs recherches, dans des domaines aussi variés que la neutralisation chimique des explosifs, les trajectoires des jeunes « radicalisés », les amalgames et discriminations contre les musulmans, les traumatismes des victimes, les atteintes au patrimoine archéologique, la propagande sur internet et le rôle des fictions (TV et films).

Les premiers résultats de l'enquête Crédoc de juin 2016

Dans le cadre du programme 13-11, plusieurs questions relatives aux attentats du 13 novembre 2015 ont été insérées dans l’enquête « conditions de vie et aspirations » du Crédoc (vague de juin 2016) menée auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 2 000 personnes. Les résultats de cette enquête ont été rendus publics le 10 novembre 2016.

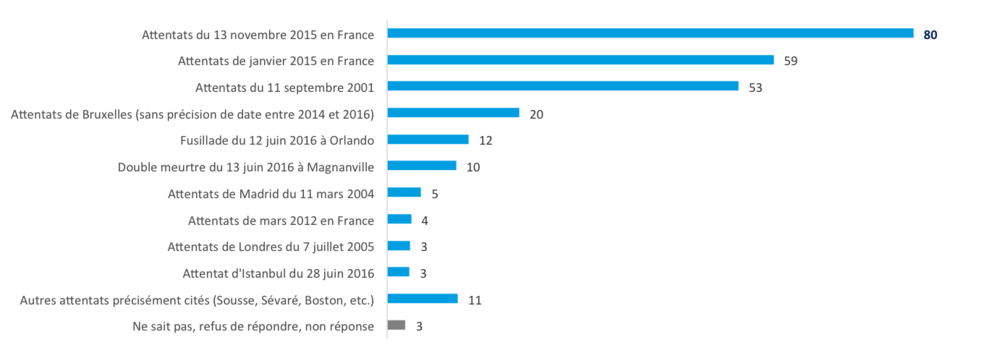

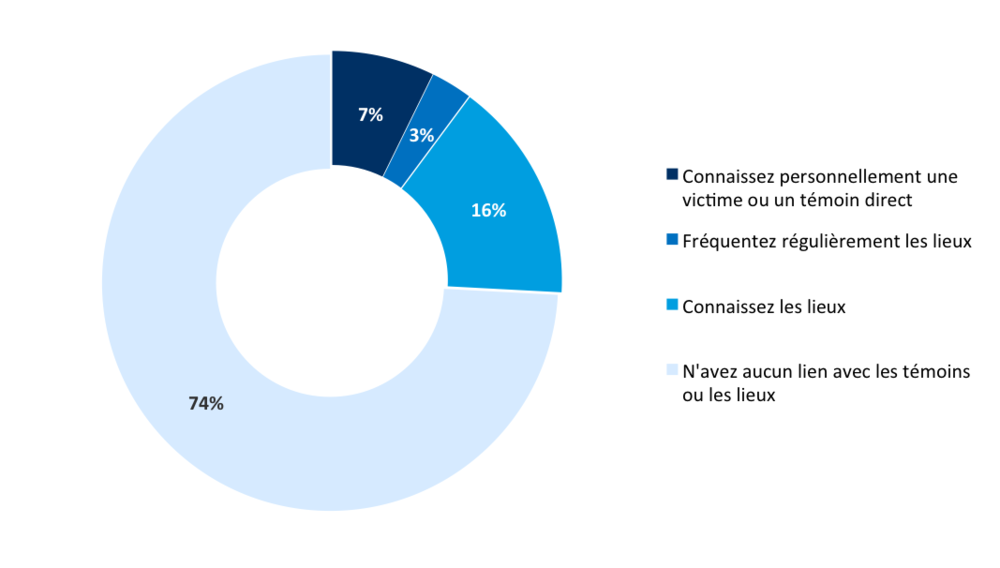

Pour 80 % des Français, les attentats du 13 novembre figurent parmi les actes terroristes qui les ont le plus marqués depuis l’an 2000, alors même que les trois quarts d’entre eux n’ont aucun lien personnel avec les victimes ou les lieux concernés.

Pouvez-vous citer les actes terroristes commis dans le monde ou en France qui vous ont le plus marqué depuis l’an 2000 ?

Les jeunes ont été particulièrement affectés par ces événements tragiques.

Par rapport aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont eu lieu en région parisienne ? Vous…

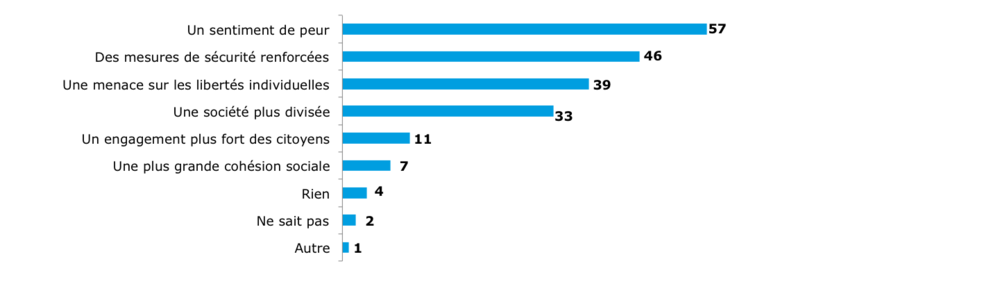

Huit mois après, le sentiment de peur lié aux tueries de novembre, initialement très présent chez les jeunes et hauts revenus, s’est diffusé dans l’ensemble de la population.

Quelles sont, selon vous, les deux principales conséquences des attentats du 13 novembre 2015 ? En premier, en second ?

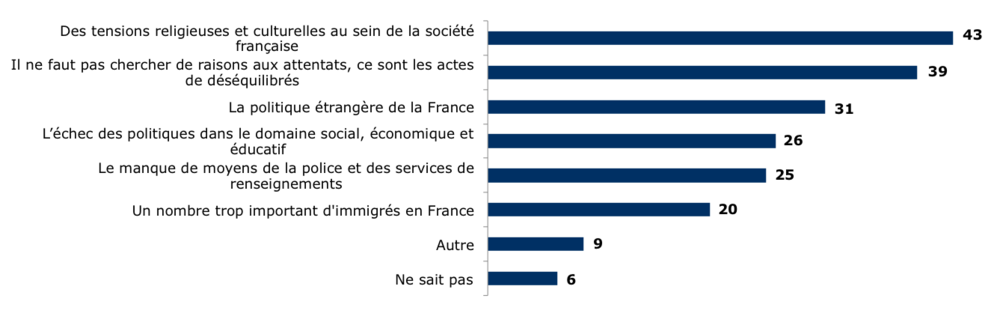

L’existence de tensions culturelles et religieuses au sein de la société est la raison la plus souvent invoquée pour expliquer les attentats. Mais pour près de 40 % de la population, ce sont des actes inexplicables, commis par des déséquilibrés.

Quelles sont, selon vous, les deux principales causes des attentats du 13 novembre 2015 ?

Pour en savoir plus : Premiers résultats de l'enquête Crédoc - juin 2016