Ukraine : la science sous les bombes

Que fait la guerre à la science ? Peut-on continuer ses recherches lorsque le ciel nous tombe sur la tête et que l’avenir est quotidiennement remis en question ?

Nous avons posé ces questions aux scientifiques ukrainiens.

Une enquête en Ukraine de Natacha Scheidhauer - Publié le

Peut-on continuer ses recherches lorsque sa ville ou son laboratoire sont bombardés, lorsqu’on craint pour sa vie ou celle de ses proches ? Cela fait trois ans que l’Ukraine entière vit sous les bombes et que l’agression russe bouleverse la vie de millions de femmes et d’hommes. Parmi eux, des scientifiques tentent de poursuivre leurs travaux et de faire vivre une recherche déjà corsetée par un fonctionnement peu agile, hérité notamment de l’époque soviétique. Un véritable défi eu égard aux obstacles ajoutés par la guerre : des laboratoires en ruines, des budgets réaffectés à l’effort de défense, un stress traumatique intense.

En réaction, la plupart des chercheurs et chercheuses se mobilisent pour porter la science ukrainienne à bout de bras, y compris ceux qui ont dû quitter leur domicile pour se réinstaller à bonne distance des lignes de front, voire qui ont fait le choix d’un exil plus lointain. Pour empêcher la Russie de pratiquer ce qu’ils qualifient de « scienticide », ils s’adaptent. En réorientant leur objet de recherche pour contourner les nouveaux obstacles et coller aux attentes d’une société à défendre, en redessinant la géographie de leurs collaborations grâce au soutien des instances internationales…

Malgré ces efforts, les dégâts sur l’écosystème scientifique ukrainien sont déjà importants et quantifiables. Ainsi, sur plus de 100 000 scientifiques que comptait l’Ukraine au début de l’invasion, le 24 février 2022, plus de 15 % ont renoncé à leur activité scientifique, tandis que le coût de la remise en état des moyens matériels de la recherche publique (équipements et bâtiments) est déjà estimé à 1,3 milliard de dollars.

Rester ou partir

Il y a ceux qui refusent de céder un pouce à l’agresseur et se rendent à leur laboratoire, quelles que soient les conditions de travail. Il y a ceux qui restent, contraints par la loi martiale. Il y a ceux qui ont dû quitter leur domicile pour s’installer loin des lignes de front ou parce que leur ville était désormais occupée par l’envahisseur russe. Il y a ceux qui ont fait le choix d’un exil plus lointain, souvent des femmes parties mettre leurs enfants à l’abri loin d’un ciel quotidiennement menaçant. Beaucoup s’accrochent à leur recherche, mais « 15 % environ des chercheurs restés en Ukraine ont déjà renoncé à leur activité scientifique, précise Gaétan de Rassenfosse, chercheur en politique d’innovation et politique scientifique à l’École polytechnique de Lausanne (EPFL). Certains ont rejoint les forces armées, d’autres se sont engagés dans l’aide civile et d’autres se consacrent à la protection de leurs proches. » Sans compter celles et ceux auxquels les Russes ont ôté la vie, soit près de 157 chercheurs et chercheuses, selon un décompte de début 2025.

Rester ou partir ? C’est une question qui agace profondément Andrii Sotnikov, chercheur à l’Institut de physique et de technologie de Kharkiv (NSC) et professeur à l’université Karazin, des lieux fréquentés autrefois par Lev Landau, prix Nobel de physique en 1962. Lorsqu’on lui demande pourquoi il ne quitte pas sa ville victime des bombes russes, il hausse les épaules : « Beaucoup d’entre nous, qui habitons à Kharkiv, détestons ce genre de question : n’est-ce pas exactement ce que veut l’agresseur ? Comme les Ukrainiens, les habitants de Kharkiv sont têtus, ils n’admettent pas que quelqu’un – en particulier un État agressif – veuille les forcer à quitter leur ville bien-aimée. »

Andrii Sotnikov est chercheur principal en physique statistique et théorie quantique des champs, Kharkiv. Entretien réalisé en novembre 2024.

Si des scientifiques ont fait le choix de rester, d’autres chercheurs ont pris la décision de quitter leur région ou même l’Ukraine. Pour mieux comprendre ce phénomène, Gaétan de Rassenfosse, chercheur en politique d’innovation et politique scientifique à l’EPFL, a conduit en 2023 une enquête sur le devenir des scientifiques ukrainiens. Avec plus de 2500 réponses, il a pu dresser un état des lieux et montrer qu’un an après l’agression russe, deux chercheurs ukrainiens sur dix étaient en exil. Une proportion comparable à celle des citoyens ukrainiens ayant quitté leur pays, soit environ 18,5 %, malgré des possibilités de mobilité supérieures au reste de la population – profil scientifique oblige.

Gaétan de Rassenfosse est chercheur en politique d’innovation et politique scientifique à l’école polytechnique de Lausanne (EPFL). Entretien réalisé en juillet 2024.

S’adapter au contexte

Dès février 2022, les bombes et missiles largués par les Russes sur l’Ukraine ont contraint la communauté scientifique à échanger en ligne, chaque interlocuteur pouvant ainsi continuer à travailler en restant à l’abri. Pour cause de pandémie de Covid, chercheurs et étudiants en science avaient déjà une solide expérience du télétravail et ont pu réagir rapidement. « Nous nous sommes débrouillés pour ne pas interrompre les cours ni le mentorat, explique par exemple l’historien Igor Lyman. Même si, progressivement, il a fallu prendre en compte les différents fuseaux horaires des étudiants exilés à travers le monde. »

Selon les régions et l’évolution de la situation sur le terrain, les cours ont parfois pu reprendre en présentiel tandis que des scientifiques réintégraient leur laboratoire. Mais de nombreuses infrastructures ont souffert et sont encore la cible des agresseurs. Une étude publiée par l’Unesco en mars 2024 – qui ne prend pas en compte la situation des territoires occupés par la Russie – recensait déjà 1 443 bâtiments appartenant à 177 institutions scientifiques publiques, endommagés ou détruits depuis février 2022, et estimait à 1,3 milliard de dollars le coût de la restauration de l’infrastructure de recherche publique en Ukraine. Les scientifiques ukrainiens ont également dû gérer la réaffectation de tout ou partie de leurs budgets de recherche à la défense du pays.

Si les dégâts matériels sont la conséquence la plus visible de l’impact de l’agression russe, d’autres éléments freinent le travail des scientifiques. En premier lieu, les coupes budgétaires. « En mars 2022, l’intégralité du budget de la Fondation nationale de la recherche de l’Ukraine a été réaffectée au soutien à la défense du pays, explique Olga Polotska, sa directrice. La Fondation a dû annuler le financement d’environ 300 projets, mais nous avons, depuis, retrouvé une partie de nos moyens, sans compter l’aide de la communauté internationale qui s’est rapidement mise en œuvre et continue de nous apporter son indispensable soutien. »

À ces vicissitudes, il faut ajouter d’autres coupures, énergétiques, celles-ci. Le système ukrainien se révèle extrêmement résilient face aux frappes russes sur les infrastructures, mais la moindre coupure peut anéantir des expériences scientifiques en cours, comme l’explique Oleh Feia, physicien des matériaux à l’université académique de Kyiv : « Dans notre cas, la culture de monocristaux nécessite un développement en continu à des températures allant jusqu’à 1 000 °C et plus. La moindre chute de tension peut créer des défauts dans leur structure et contraindre à jeter la production. »

Au-delà des conséquences propres aux scientifiques, ceux-ci partagent également le stress traumatique de tout citoyen ukrainien soumis à des attaques aériennes. Incessantes, celles-ci visent sans retenue la population civile : l’ONU a recensé plus de 27 000 blessés et plus de 12 000 tués, dont 600 enfants au moins depuis février 2022.

Participer à l’effort de guerre

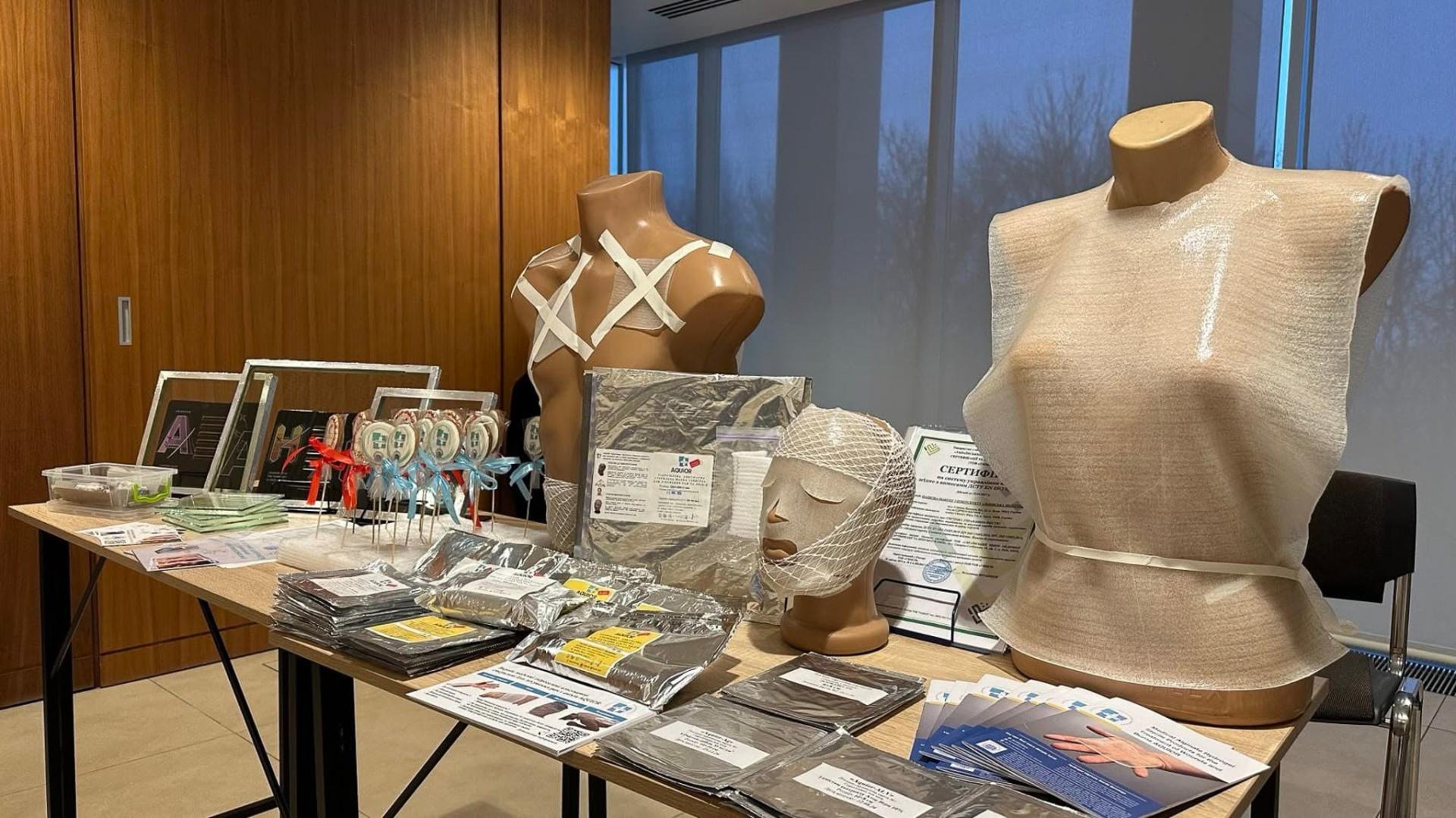

Dès 2022, la science a contribué financièrement à l’effort de guerre (voir par ailleurs). Mais de nombreux laboratoires travaillent aussi directement pour l’industrie de défense, pour certains en réorientant leurs recherches civiles vers des applications militaires. En 2024, le « programme académique de défense » a permis la réalisation de 175 projets spécifiques. S’ils ne communiquent pas dans les détails pour des raisons évidentes de sécurité, les laboratoires travaillent notamment en physique des matériaux par exemple pour de meilleurs blindages, en robotique pour des civières télécommandées ou encore dans le domaine de la médecine militaire avec des technologies plasma à basse température pour la désinfection ou la fabrication de pansements thérapeutiques à base d'hydrogel pour le traitement d'urgence des hémorragies. Et, bien sûr, coté technologies, de nombreuses structures s’activent dans les sous-sols du pays pour concevoir les drones les plus agiles possibles : « Plutôt que de multiplier des modèles omnipotents, complexes et onéreux, la tendance est plutôt à développer des drones simples mais adaptables à la demande, grâce à des accessoires qui peuvent s’ajouter en mode ‘plug and play’ : vision nocturne, résistance au brouillage, caméra infrarouge, navigation autonome... » explique Xavier Tytelman, spécialiste aérien et défense.

Stopper le plus rapidement possible les blessures abdominales et les hémorragies internes sur le champ de bataille ou à un point de stabilisation médicale est un enjeu vital, et la première heure, ou golden hour, s’avère stratégique pour les chances de survie. Spécialisée dans la production de solutions à base d’hydrogel pour les grands brûlés, une équipe de l’Institut de chimie et de technologies chimiques de l’université nationale polytechnique de Lviv travaille aujourd’hui avec des chirurgiens militaires pour concevoir une mousse d’hydrogel à injecter dans la cavité abdominale, mousse qui serait fournie dans les trousses de secours. Cautérisant physiquement les organes endommagés, ce traitement d’urgence contient aussi des antibiotiques et des agents hémostatiques destinés à arrêter ou ralentir l’hémorragie. Avant de passer aux essais cliniques, les chercheurs doivent encore valider plusieurs étapes : déterminer la teneur et la dose des antibiotiques et des hémostatiques, ajouter des anesthésiques, puis étudier les conditions pharmacocinétiques de la libération de ces composants.

Gagner du temps pour évacuer les blessés graves depuis la ligne de front et optimiser la sécurité de ceux qui les encadrent, c’est le but que se sont donné des étudiants de l’Institut polytechnique de Kyiv. Alors que leur club existait avant la guerre et leur permettait de concevoir toutes sortes d’inventions après les cours, ceux-ci ont décidé d’aider les combattants en concevant une civière adaptée aux attentes des forces armées. Objectif : permettre aux secours d’évacuer les blessés sans se mettre eux-mêmes en danger grâce à un dispositif télécommandé actionnable jusqu’à 100 mètres de distance. Même s’il ne passe pas partout, leur engin, baptisé « Mamonov », est équipé de chenilles pour se jouer des terrains accidentés et boueux. Pliable et léger – 50 kg à peine –, il affiche aussi un prix compétitif – moins de 1200 euros. À l’automne 2024, trois exemplaires avaient déjà été envoyés sur le front.

Œuvrer pour l’après

La guerre n’est pas terminée, mais, parce qu’il y aura un lendemain pour l’Ukraine, la recherche travaille déjà à préparer le redressement et la résilience du pays. Parmi les secteurs cruciaux, celui de la santé mentale est devenu un enjeu de taille. Une étude parue dans The Lancet suggère que 54 % des Ukrainiens souffrent de stress post-traumatique et le système de santé est mis au défi de développer des parcours de soin à la hauteur. Aider hommes, femmes et enfants à reprendre une vie normale passe aussi par la dépollution de leur environnement. À commencer par les explosifs : depuis février 2022, le pays est devenu l’un des endroits les plus minés au monde avec au moins 23 % du territoire contaminé, soit une superficie quatre fois supérieure à celle de la Suisse. Les incendies et les explosions de barrage comme à la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont aussi mis les écosystèmes à rude épreuve et des chercheurs travaillent à des solutions pour restaurer les territoires, mais aussi à quantifier les dommages causés à l’environnement afin de recevoir une compensation de la part de l’agresseur russe.

Géolocaliser les explosifs est une chose, encore faut-il pouvoir les désactiver sans mettre les démineurs en danger. C’est la piste qu’a creusée l’équipe du Geotron composée d’étudiants de l’Institut polytechnique de Kyiv. Ainsi, leur prototype est capable de détruire le détonateur d’une mine ou d’un obus sans en faire exploser la charge principale. Comment ? L’innovation réside dans la composition de leur « Impactor », comme le groupe l’explique sur sa page web : « Un électrodétonateur radiocommandé et un ensemble formé de quatre couches : une substance explosive avec un détonateur, une substance qui atténue l'effet explosif, un extincteur à ondes de choc et un impacteur conçu pour séparer directement le détonateur de la mine tout en minimisant la probabilité de sa détonation ».

Alors que les liens avec la Russie sont rompus pour longtemps, Olga Polotska, directrice de la Fondation nationale de la recherche de l’Ukraine, a mis en œuvre tous les réseaux possibles pour intensifier les collaborations avec l’Ouest et renforcer la place du pays dans la communauté internationale. « Nous prenons avant tout soin de la communauté scientifique restée en Ukraine et qui travaille sous les attaques aériennes, explique-t-elle, mais nous sommes également très attentifs à conserver les liens avec ceux qui ont dû s’installer à l’étranger. » Plus le temps passe, plus les liens peuvent se distendre avec ces scientifiques forcés à l’exil, principalement des femmes, et l’Ukraine est consciente de la nécessité de développer des programmes attractifs pour inciter ces chercheurs – dotés de nouvelles compétences et d’un réseau étoffé et à même de jouer un rôle essentiel dans le redressement du pays – au retour.

Dès avant la guerre, le secteur de la science souffrait de problèmes structurels, comme des lourdeurs administratives et hiérarchiques héritées de la période soviétique, mais les choses changent. « Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a une prise de conscience de l’importance de la science et le sujet fait maintenant partie des négociations pour le plan de reconstruction de l’Ukraine. »

Olga Polotska est directrice de la Fondation nationale de la recherche de l’Ukraine. Entretien réalisé en décembre 2024.

Cette enquête a été conduite en Ukraine par Natacha Scheidhauer entre février 2024 et février 2025.