Autodépistage, nouvelle arme contre le sida ?

Longtemps décrié, l’autodépistage est un outil aujourd'hui valorisé par les institutions internationales pour mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030. Dans ce contexte, un autotest du VIH est en vente libre en France depuis le 15 septembre.

Véronique Marsollier - Publié le

Au cours des trois dernières années, plusieurs points ont été marqués dans la lutte contre l’épidémie mondiale de sida. Ainsi, le nombre de nouveaux cas d’infection et de décès a baissé plus rapidement que jamais auparavant. Au niveau mondial, le nombre estimé de morts en 2012, soit 1,6 million (avec une fourchette de 1,4 à 1,9 million), est en baisse de 30 % par rapport à 2005 et de 20 % par rapport à 2009, souligne l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’éradication de l’épidémie ne semble plus inaccessible : l'OMS en fait un objectif à l'horizon 2030. Pour l'atteindre, une des lignes directrices préconisées par l'OMS est qu'à l'horizon 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, raison pour laquelle l’institution recommande une intensification du dépistage. À telle enseigne que l’autodépistage, longtemps critiqué, revient sur le devant de la scène. Après les États-Unis en 2012 et le Royaume-Uni en mai 2015, c'est en France que les autotests de dépistage de l'infection par le VIH sont désormais en vente libre, et ce depuis le 15 septembre.

Dans le monde, seule la moitié des personnes infectées par le VIH connaissent leur statut sérologique. En France, sur un nombre estimé de 150 000 personnes infectées, près de 30 000 (20 %) ignoreraient leur séropositivité, parmi lesquelles un tiers d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), un tiers de personnes originaires d’Afrique subsaharienne et un tiers d’hétérosexuels nés en France. Elles seraient à l’origine d’au moins 43 % des nouvelles infections selon l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS).

En France, le système de dépistage du VIH repose sur une offre multiple : laboratoires de ville, centres de dépistage anonyme et gratuit, tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) communautaires… Ce dispositif permet chaque année la réalisation de quelque 5 millions de tests et aboutit à la découverte d’environ 6 000 séroconversions.

Cette « épidémie cachée » n’est donc pas à prendre à la légère, car elle entraîne de nouvelles contaminations et pénalise les personnes infectées : ignorer sa séropositivité diminue ses chances d’être soigné efficacement. « On a tous intérêt à se faire dépister tôt après l’infection, confirme Tim Greacen, chercheur en psychologie sociale et directeur du laboratoire de recherche de l’établissement public de santé Maison Blanche (EPS) à Paris. Mais l’avantage de l’autotest, c’est qu'il permet de toucher les populations les plus réfractaires au dépistage traditionnel. Les populations que nous ciblons avec l’autotest en France sont celles où la prévalence du VIH est élevée, c’est-à-dire le milieu gay et les personnes d’origine subsaharienne. Ça sera un outil de plus pour faciliter le dépistage dans ces populations ». Une étude réalisée en 2009 par Tim Greacen et son équipe pour accompagner la mise en place du dispositif en France avait donné des résultats encourageants, en révélant notamment une bonne acceptation parmi la population homosexuelle.

Atouts et limites

L’autotest présente d'indéniables atouts. Il permet tout d’abord de préserver l’anonymat lors du dépistage, confidentialité qui n’est pas garantie lorsque l’on doit le réaliser en laboratoire. Pratique et rapide, il peut convenir aux personnes qui franchissent le pas difficilement, dans « une fenêtre de courage », selon l'expression de Tim Greacen. Les résultats sont immédiats, ce qui pallie le défaut des tests traditionnels : celui de ne pas savoir tout de suite. En effet, « de nombreuses personnes ne viennent jamais chercher les résultats après un dépistage en laboratoire, explique Tim Greacen. Obtenir les résultats rapidement est important pour se soigner et ainsi limiter la propagation de l’épidémie ».

Revers de la médaille : l’accompagnement du patient, absent dans ce cas, ce qui avait motivé deux avis défavorables du Conseil national du sida quant à la mise sur le marché de ce dispositif en 1998 et 2004. La personne est seule, confrontée à l’annonce éventuelle de sa séropositivité. Depuis la décennie 2010, cependant, le contexte a changé, tempère Tim Greacen : « Le sida fait moins peur. Ce n’est plus la maladie mortelle d’il y a dix ans. Les traitements sont efficaces et on peut vivre avec à peu près normalement ».

Autre obstacle à sa diffusion : le prix. En France, il coûte de 25 à 28 euros et n’est pas remboursé par l’assurance maladie. Il faudrait que son prix soit inférieur à 20 euros, estime Tim Greacen. D’ailleurs, « on le trouve déjà à 19,99 euros dans certaines pharmacies en ligne », ajoute-t-il. Mais son prix est encore plus élevé aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il est respectivement vendu 40 dollars et 30 livres.

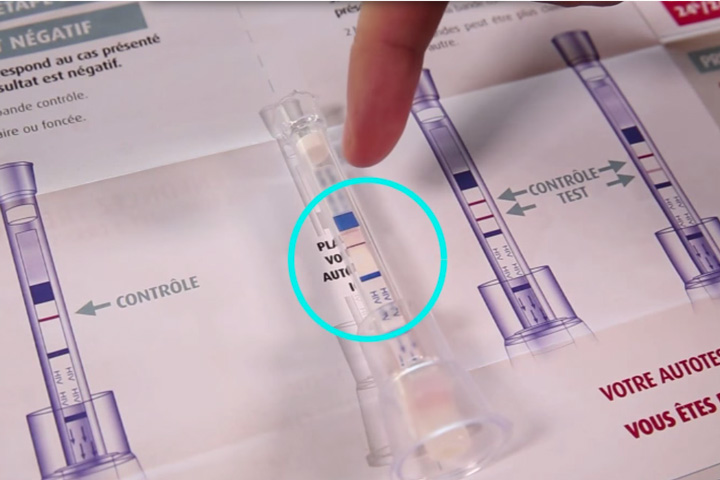

L’autotest permet d’effectuer un test à domicile à partir d’une simple goutte de sang collectée sur le bout du doigt. Au bout de quinze à trente minutes, le résultat indique s’il y a contamination ou non. Cependant, un résultat négatif n'est fiable que s’il n’y a eu aucune relation à risque au cours des trois derniers mois (contre six semaines pour les tests en laboratoire).

En France, seul le test de la société AAZ – commercialisé par le laboratoire Mylan – a pour l’heure obtenu la certification européenne. Il est disponible à la vente dans les pharmacies et sur le site internet de l'entreprise, mais méfiance quant aux offres soldées sur la toile. Par ailleurs, le test ne détecte aucune autre infection sexuellement transmissible comme la syphilis, la chlamydia, le gonocoque ou certaines hépatites virales.

Confiance en jeu

Mais, une implantation réussie dans la population passe surtout par la confiance de l’usager dans l’outil. Pour cela, la Haute Autorité de santé (HAS) pose d’emblée la limite du dispositif. Elle indique dans son guide d’utilisation qu’aucun test n’est fiable à 100 %. Le risque en particulier est d’avoir des faux négatifs. Il peut l’être si l’infection date de moins de trois mois par exemple.

D’autres problématiques impliquant la fiabilité de l’autotest ont été travaillées en amont de la mise sur le marché indique Tim Greacen. Les experts ont posé certaines conditions importantes à son utilisation et sa conservation. Elles n’ont pas toutes été résolues et concernent en particulier les populations subsahariennes (migrantes ou non) et les populations des DOM-TOM (Guyane, Martinique, Guadeloupe).

L’usage unique de l’autotest VIH était un des préalables les plus importants. Il était impératif qu’il soit conçu pour une seule utilisation par personne. Non sans raison puisqu’il fallait éviter qu’il puisse être partagé, et contribuer à la dissémination du virus.

Délicat stockage

Naturellement, la question du stockage est incontournable. Non seulement pour rester efficace l’autotest doit être convenablement stocké. Mais c’est aussi la condition sine qua non pour que le testeur puisse avoir confiance dans les résultats qu’il obtiendra. Même s’il peut supporter une large amplitude de température- il faut le garder entre 8 °C et 30 °C-, le réfrigérateur (4 °C) ne convient pas pour une longue durée, ou s’il fait plus de 30 °C ce qui peut être parfois le cas dans certain territoire comme la Guyane. L’envoi par internet hors métropole est un des obstacles qui n’a pas encore été levé.

L’autotest VIH risque donc de ne pas convenir pour certains territoires, s’il n’est pas possible de les stocker convenablement. « Il faut donc qu’on avance là dessus », regrette Tim Greacen.

Certes, « on espère que l’autotest va grignoter une bonne partie de l’épidémie cachée, mais quel pourcentage on en sait encore rien », souligne-t-il. « Quoi qu’il en soit il faut que le test soit disponible pour les populations les plus à risques et celles en situation de précarité sociale. Pour cela il faut en lever toutes les limites dont le coût ».

Pour maintenir la confiance, il faut avant tout accompagner sa mise à disposition ce qui est le rôle des pouvoirs publics, mais aussi des associations comme Sida info service, en première ligne auprès des usagers. Mais le chercheur et son équipe comptent bien mettre en place une nouvelle enquête qui évaluera le dispositif et ses usages afin de l’améliorer. Ce vaste programme de recherche pourrait débuter avant la fin de l’année et se terminer fin 2016. Il visera dans un premier temps 1 500 dans les premiers six mois puis 9 000 utilisateurs potentiels de l’autotest à terme.