De la matière interstellaire autour de Saturne

La sonde Cassini a permis à une équipe de chercheurs dirigée par l’ESA de capturer et d’analyser des grains de poussière cosmique. Leur étude permet de mieux connaître les mécanismes de création de matière dans notre Univers.

Yseult Berger - Publié le

Entre les étoiles et leurs éventuels cortèges de planètes, le Cosmos n’est pas vide. Le milieu interstellaire est habité de gigantesques nuages de gaz et de molécules (99 %), et parsemé de quelques grains de poussière (1 %). La mission internationale Cassini-Hyugens, connue pour ses sublimes clichés de Saturne et de ses nombreuses lunes, vient d’apporter son lot de découvertes sur la composition chimique de ces grumeaux cosmiques, semence indispensable à la création de nouveaux astres dans l’Univers.

36 et des poussières…

En orbite autour de la belle aux anneaux depuis 12 ans, Cassini travaille d’arrache-pied pour attraper au vol ces particules, issues de l’éjection de matière lors de supernovas. Parmi ses nombreux instruments, la sonde possède un analyseur de grains de poussière, le Cosmic Dust Analyser (CDA). Il a échantillonné l’espace à des millions de reprises, pour ne récolter que 36 spécimens dont la signature est bien fidèle au milieu interstellaire. En effet, eu égard à la vitesse (72 000 km/h) et à la direction des grains, ces poussières se distinguent de celles propres au Système solaire.

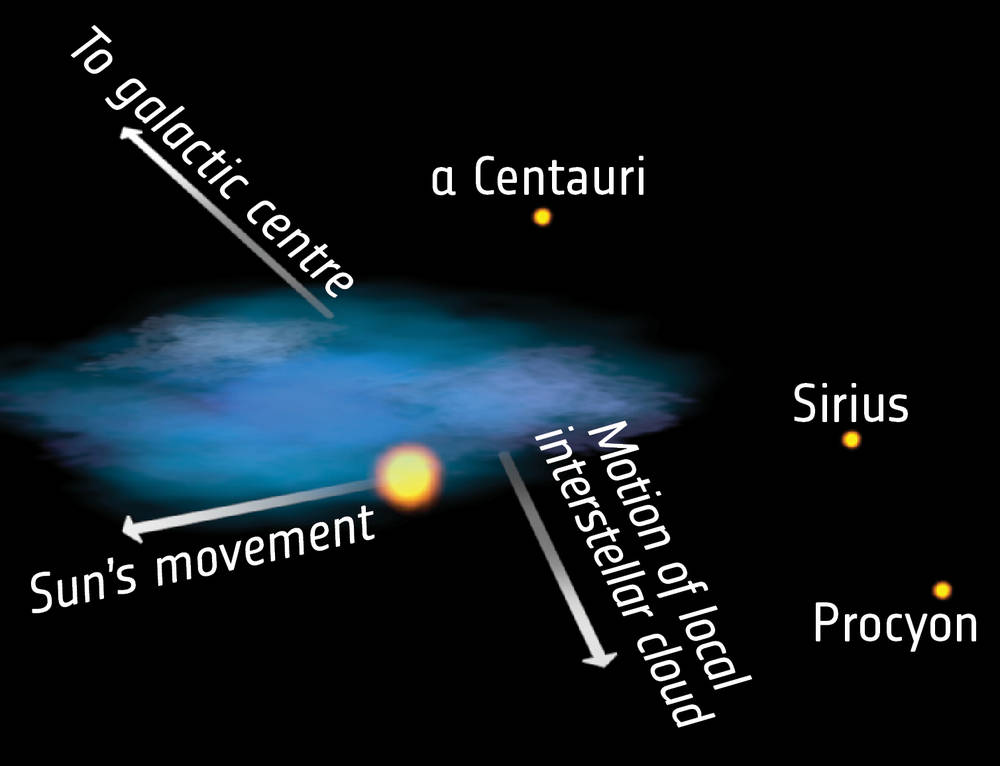

Depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, notre système planétaire est enchevêtré dans le Nuage interstellaire local, ce qui signifie que des éléments de ce milieu extérieur se retrouvent à proximité de nous. Dès les années 90, d’autres missions avaient d'ailleurs déjà capturé et identifié ces poussières – d’une densité extrêmement faible (0,26 atome/cm3) – sans toutefois pouvoir les analyser faute de disposer d’outils embarqués appropriés. Mais cette fois, Nicolas Altobelli et son équipe de l’ESA ont pu déterminer la composition chimique des grains. « Ce qui nous intéresse avant tout, précise l’astrophysicien, c’est de comprendre comment ces éléments à l’origine de la formation des systèmes solaires et planétaires sont distribués dans la galaxie. »

Les extraits de ce nuage prélevés par le CDA sont riches en minéraux rocheux. On y trouve du silicium et du calcium sous la forme de silicates oxydés riches en magnésium avec parfois des inclusions ferreuses. Dans son article publié dans la revue Science, l’équipe de Nicolas Altobelli montre aussi que des éléments plus réactifs, comme le carbone ou le soufre, sont présents dans les grains. « Ces poussières sont les briques primordiales qui vont, un jour ou l’autre, être incorporées dans un nuage dit “moléculaire”, plus dense, qui s’effondrera alors sous le poids de sa propre gravité et conduira à la formation d’un nouveau système solaire. Une chimie très intéressante se déroule dans le milieu interstellaire, aussi bien du point de vue minéral qu’organique. Ce sont les silices, l’oxygène et le carbone, qui se sont assemblés pour former l’essentiel des planètes telluriques de notre système, mais nous savons aussi qu’il s’y déroule une chimie prébiotique, c’est-à-dire préalable à la vie. », détaille le scientifique, depuis le Centre d’astronomie spatiale européen situé en Espagne.

Des grains qui en disent long

Malgré cette abondance de minéraux, les grains interstellaires repêchés aux abords de Saturne sont assez similaires entre eux, et moins primitifs que ce à quoi s’attendait l’équipe. Initialement, les poussières portent la signature de l’étoile dont elles sont issues, mais comme l’expliquent Nicolas Altobelli et ses collaborateurs, le milieu interstellaire change la donne. La matière y est réchauffée et accélérée à de nombreuses reprises par les ondes de choc générées par de nouvelles supernovas, ce qui recombine la matière interstellaire et homogénéise le milieu. « Avec nos connaissances actuelles, nous estimons qu’un grain de poussière a une durée de vie d’environ 500 millions d’années dans le milieu interstellaire, avant de subir des modifications », explique Nicolas Altobelli.

La fin du voyage approche pour Cassini-Huygens. La sonde n’a plus qu’un à deux ans devant elle. Après ce qui devrait être une plongée spectaculaire dans les anneaux de Saturne, les scientifiques la laisseront descendre dans l’atmosphère de la planète où elle sera détruite. La récolte continue en revanche pour Nicolas Altobelli, mais désormais sur une comète. Car le scientifique travaille également sur Rosetta, mission dotée elle aussi d’un collecteur de poussières de l’ESA. Les données récoltées sur Tchourioumov-Guérassimenko sont en cours d’analyse, et le puzzle astrochimique des origines de la vie pourrait bientôt être élucidé.