Deepwater Horizon : une pollution tapie dans les fonds marins ?

Les répercussions de la gigantesque marée noire provoquée par l’explosion d’une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique en 2010 sont toujours scrutées par les scientifiques. Selon une nouvelle étude américaine, une pollution invisible aurait persisté dans les fonds marins plusieurs mois après la dispersion des hydrocarbures en surface.

Véronique Marsollier - Publié le

Les efforts colossaux déployés par l’État américain et BP n’auraient pas suffi à effacer toutes les traces de pollution dans le golfe du Mexique après l’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010. C’est ce qu’avance une équipe américaine dans une nouvelle étude parue le 30 mai 2016 dans la revue PNAS. Des particules d’hydrocarbures, de carbone et d’autres contaminants ont été retrouvées au fond des océans plusieurs mois après leur dispersion en surface.

Deepwater Horizon, premier puits en mer profonde

La méthode d’extraction la plus répandue est le forage offshore moyen. Mais face à un épuisement des réserves, le géant pétrolier BP décide de se lancer dans le forage en mer profonde. La plateforme Deepwater Horizon, construite en 2001 et mise en service en 2009, devient le puits le plus profond au monde, pouvant forer jusqu’à 2 400 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Un quart des hydrocarbures disparu

Le 20 avril 2010, une explosion survient sur la plateforme de forage pétrolier Deepwater Horizon (DwH). Le bilan est lourd : onze personnes décédées et une gigantesque marée noire. C’est la plus importante pollution marine de l’histoire des États-Unis. Pendant plusieurs mois, environ 3,2 millions de barils de pétrole et 360 000 tonnes de méthane se déversent dans le golfe du Mexique et sur les côtes de la Louisiane. En cause, une pièce défectueuse au niveau de l’entrée du puits Macondo 252. Pendant plusieurs semaines, BP tente de colmater le trou pour stopper l’écoulement de pétrole brut dans l’océan. Le 15 juillet 2010, la société pétrolière annonce que la fuite est stoppée. Parallèlement, elle engage, avec le soutien de l’État américain, plusieurs milliards de dollars pour réparer les dégâts, puis pour financer des études scientifiques sur l’impact environnemental et restaurer la faune et la flore touchées par la catastrophe.

Tout est mis en œuvre pour faire disparaître les traces de la catastrophe. Une partie du pétrole est récupérée, s’est évaporée ou a été brûlée. Des dispersants chimiques associés à des initiateurs de dégradation bactérienne stimulant les bactéries naturellement présentes dans le milieu sont utilisés pour ventiler les nappes d’hydrocarbures. Les côtes polluées sont nettoyées. Résultat : après quelques semaines, les hydrocarbures ne sont plus détectables dans les eaux de surface. Cependant, selon les chercheurs, environ un quart des hydrocarbures déversés a disparu. Que sont-ils devenus ?

Des mécanismes mal connus

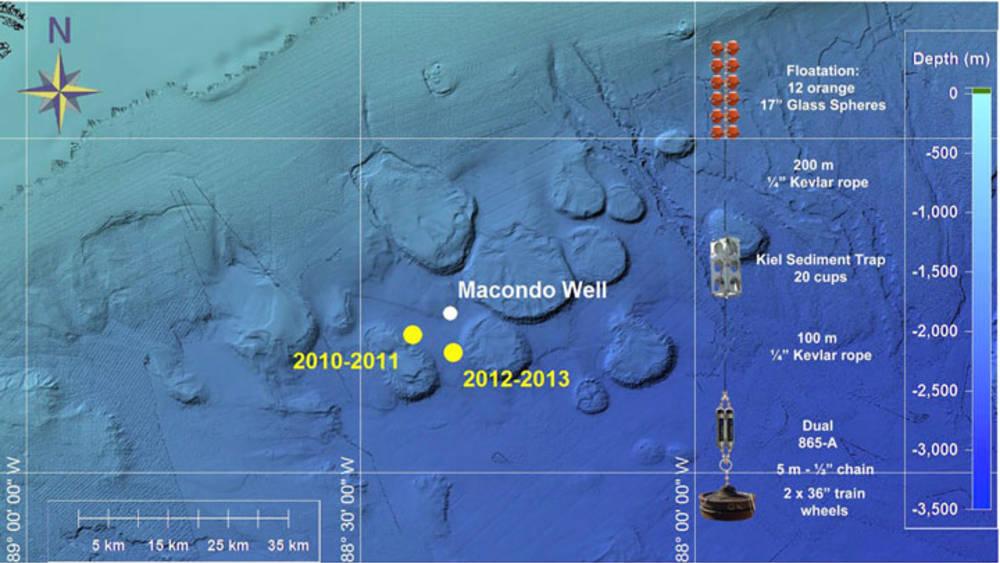

Les scientifiques présument qu’ils ont probablement été transportés dans les eaux profondes, mais les mécanismes à l’œuvre sont mal connus. Yan Beizhan, chimiste spécialisé dans l’environnement, et ses collègues de l’observatoire terrestre Lamont-Doherty de l’université de Columbia et de l’université de Californie se penchent alors sur la question. Pour cela, ils récoltent des sédiments grâce à un piège placé à 1 538 mètres de profondeur — 105 mètres au-dessus du plancher océanique — et à près de sept kilomètres du puits Macondo. À partir des données récupérées entre août 2010 et octobre 2011, l’équipe fait un certain nombre de déductions.

D’abord, le carbone noir provenant de la combustion des nappes de pétrole a continué de couler dans les eaux pendant deux mois après la fin des incendies. D’autres contaminants provenant des boues de forage (des composés oléfiniques, du baryum bioactif insoluble dans l’eau) ont quant à eux précipité pendant près de cinq mois. La dispersion en surface de ces polluants les a rendus difficilement détectables. Néanmoins, la neige marine transportant les détritus marins des couches d’eau supérieures vers le bas a concentré les toxines sur les fonds marins. Conséquence : l’accumulation de composés nocifs est entrée dans la chaîne alimentaire des poissons et coraux des eaux profondes.

Par ailleurs, expliquent-ils, l'efflorescence saisonnière de diatomées (du plancton végétal) observée en août et septembre 2010 a renforcé les mouvements de contaminants dans la colonne d’eau. En effet, ce phytoplancton absorbe les fragments de polluants et se retrouve plus tard au fond. Si les résultats confirment ce que les scientifiques suspectaient, ils pointent aussi une nouvelle problématique. « Nous savions que les polluants issus du pétrole peuvent être transportés vers le fond par la neige marine, mais nous ne nous attendions pas à ce que les polluants restent si longtemps dans l’eau », déclare Yan Beizhan, premier auteur de l’étude.

Des résultats à prendre avec précaution

Mais ces résultats sont loin de convaincre tous les experts des marées noires. « Il y a des milliers de puits dans la zone où se trouve le DWH. C’est une zone où il y a énormément d’exploration et d’exploitation pétrolières. Et dans cet article, il n’y a pas d’analyse claire qui montre que les hydrocarbures trouvés dans les sédiments proviennent bien de ce puits, note Christophe Rousseau, directeur adjoint du Cedre (centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) à Brest. De plus, les prélèvements ont été effectués seulement sur deux sites, ce qui est peu pour établir des conclusions générales. Que l’on trouve des hydrocarbures dans les sédiments de cette zone ne me paraît pas incongru vu le contexte, mais pour ce qui concerne Deepwater Horizon, d’après ce que nous en connaissons, et de par l’influence des courants marins de la région, ce ne sont probablement pas des résidus de brûlage », conclut-il.

Des dizaines de nouvelles études attendues

« C’est une étude sérieuse, mais qu’il faut prendre avec précaution », recommande Christophe Rousseau. D’autant plus qu’« on commence juste à avoir des sorties de documents : des dizaines d'études sur l’impact de la catastrophe de Deepwater Horizon sont déjà parues et des dizaines d’autres vont sortir ».

« Il y a eu beaucoup d’argent injecté dans des études touchant tous les domaines, de l’atmosphère jusqu’au fond des océans. On va avoir dans les dix ans à venir de nombreux résultats financés par l’État ou l’industrie pétrolière. Des millions d’échantillons ont été prélevés pendant la pollution et juste après, et des campagnes continuent actuellement », précise-t-il. « Mais les procédures judiciaires sont encore en cours et il y a beaucoup de données qui ne sont pas encore accessibles. Certains résultats ne seront connus que lorsque le couvercle judiciaire, toujours très contraignant aux États unis, sera levé ».