Donner un prix au carbone ?

Le marché du carbone est souvent présenté comme un outil majeur de politique publique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Mais en quoi consiste au juste ce marché ? Reportage à Barcelone où s’est tenu fin mai le salon international Carbon Expo.

Lise Barnéoud - Publié le

Normalement, dans les foires et les salons, on trouve des marchandises à vendre, des produits à exposer. Ici, nulle trace de biens : les stands ne proposent que des prospectus sur papier glacé. Aucun objet n’est visible, si ce n’est un scooter électrique. Pourtant, les 2000 visiteurs de CarbonExpo, qui s’est tenu à Barcelone à la fin du mois de mai, sont bien là pour promouvoir un marché. Mais un marché totalement immatériel puisqu’il s’agit du marché au carbone. « Notre matière première à nous, c’est la tonne de carbone évitée », résume Fabrice Le Saché, du groupe Ecosur, une entreprise de négoce, d’investissement et de conseil sur ce secteur.

Ce marché, construit de toutes pièces, fête son dixième anniversaire cette année. Et sa santé financière est au plus bas. Il n’empêche, sur ses épaules chancelantes reposent de grandes espérances : « C’est un des outils les plus efficaces pour engager la transition vers une économie bas-carbone », affirment ainsi les organisateurs de cette foire internationale que sont la Banque mondiale et l’IETA (International Emissions Trading Association qui regroupe plus de 150 entreprises comme Shell, BP ou Total).

Un outil vertueux en théorie…

Forcer les industriels à intégrer dans leurs calculs économiques les coûts liés aux émissions de carbone de leurs activités, mais aussi réduire ces émissions à moindre prix : tels étaient les objectifs du premier marché au carbone mis en place en Europe en 2005. Le principe est relativement simple : fixer des quotas d’émissions aux plus gros pollueurs européens, tout en permettant à ceux qui émettent moins de revendre leurs quotas excédentaires aux industriels qui ne parviennent pas à réduire leurs émissions en dessous de leur allocation.

Ce système était inspiré d’un outil américain développé dans les années 1990 afin de contrôler les émissions de dioxyde de soufre, et qui avait permis de diviser par deux ces émissions en quelques années. Toutefois, l’ampleur de la tâche était tout autre : près de 12 000 installations sont concernées (électricité, cimenterie, aciérie et papeterie), contre seulement 2 000 dans le cas du mécanisme américain.

Laurence Tubiana, fondatrice et ex-présidente de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales), ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique.

… moins en pratique

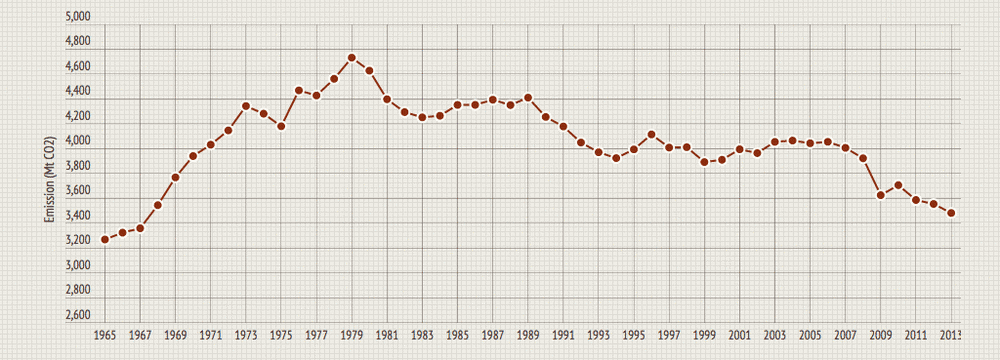

Les premières années, l’Europe a d’abord été trop généreuse dans sa distribution des quotas, puis, dans une seconde phase, elle a échoué à anticiper la crise économique. Résultat : la plupart des installations sont devenues excédentaires. Entre 2008 et 2011, Arcelor Mittal, par exemple, a dégagé un excédent de 123 millions de tonnes de CO2 ! Comme tout marché sur lequel la demande s’effondre alors que l’offre croît, les cours se sont écroulés : la tonne de carbone s’échange aujourd’hui de 5 à 7 euros. Or la plupart des analystes estiment qu’il faut un prix minimum de 30 euros pour observer un impact sur les comportements des industriels. En-deçà de ce seuil, il revient moins cher de continuer à polluer tout en achetant des quotas plutôt que de réduire effectivement les émissions en modifiant les pratiques.

Outre la faiblesse du prix, de nombreuses fraudes ont été signalées sur ce marché : à la TVA, vol de quotas, installations qui ferment mais conservent leurs allocations… À cela s'ajoute le détournement du « mécanisme de développement propre », qui permet aux industriels européens de compenser des volumes d'émission excédentaires par des crédits carbone générés grâce à des projets de réduction des émissions dans les pays en développement. Ces crédits, moins chers que les quotas des installations européennes, peuvent représenter jusqu’à 13 % des émissions à compenser. Certaines entreprises auraient ainsi vendu les quotas qui leur avaient été attribués gratuitement afin d'acheter des crédits moins chers issus de projets pas toujours sérieux. Pour ces raisons, en 2013, une centaine d’associations et d’ONG ont appelé à la fin du marché au carbone européen.

Le cas du marché européen, par Émilie Alberola et Marion Afriat (CDC Climat Recherche) à l'occasion de la CarbonExpo de Barcelone.

Vers une réforme du marché européen

Nous sommes aujourd’hui dans la troisième phase du marché européen du carbone (2013-2020), avec pour objectif la réduction de 20 % des émissions de GES par rapport à 1990. Le pourcentage de quotas distribués gratuitement baissera de 80 % à moins de 30 % d’ici 2020. Seules les industries exposées à une forte concurrence internationale, dites « à risque de délocalisation », continueront de bénéficier de quotas gratuits : les autres, notamment le secteur de l’électricité, doivent les acheter aux enchères (sauf dans les pays de l’Est de l’Europe qui continuent à bénéficier d’allocations gratuites). Concernant la quatrième phase du marché (2021-2028), de nouvelles règles devraient être publiées d’ici septembre 2015. Le plafond d’émissions de CO2 sera encore réduit pour atteindre l’objectif de -43 % d’émissions de GES en 2030 par rapport à 2005. Une « réserve de stabilité de marché » serait également créée, afin de mettre en réserve des quotas excédentaires pour une utilisation ultérieure, lorsque le volume disponible sera faible. L’Europe envisage également d’interdire l’utilisation des crédits carbone internationaux afin d’obliger les entreprises à faire des efforts sur leur propre territoire.

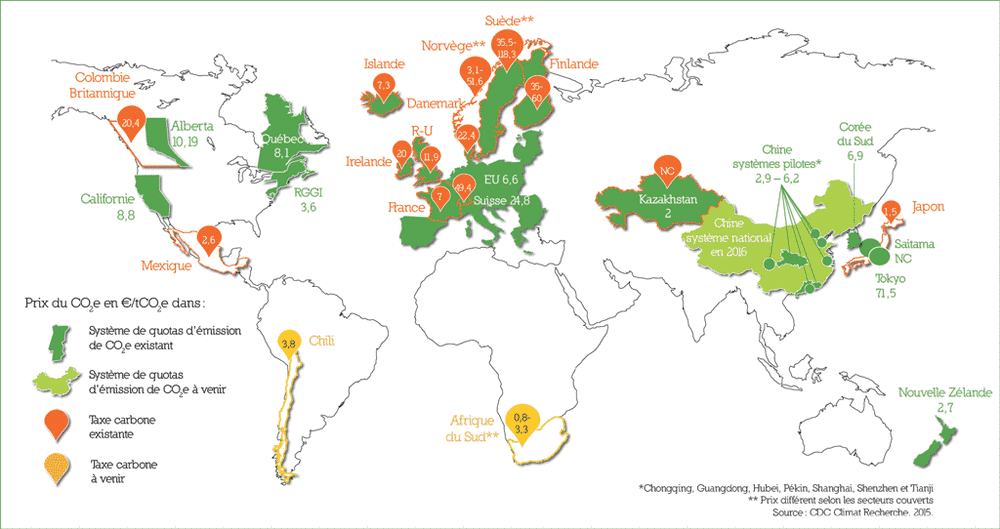

La multiplication des marchés du carbone dans le monde

Malgré l’effondrement du marché européen, de plus en plus de marchés du carbone émergent dans le monde, nationaux ou régionaux. « Aujourd’hui, 40 pays et plus de 20 villes, États ou provinces ont fixé un prix au carbone, couvrant ainsi quelque 12 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C’est trois fois plus qu’il y a dix ans », explique Alexandre Kossy de la Banque mondiale, co-auteur du rapport Carbon Pricing Watch.

Ont rejoint ce système récemment la Californie, reliée au marché québécois et bientôt à celui de l’Ontario, et surtout la Chine, avec un marché pilote d’échange de quotas mis en place dans sept provinces, qui devrait être généralisé à l’ensemble du pays en 2016.

Optimisme des institutions, pessimisme des acteurs

Si les institutions comme la Banque mondiale ou l’IETA, optimistes, annoncent un « tournant historique pour 2015 », la plupart des acteurs de CarbonExpo que sont les négociants, les consultants, les intermédiaires financiers ou les porteurs de projets sont beaucoup plus pessimistes. « Il n’y a plus de business », regrettent bon nombre d’entre eux. Certains mettent la clé sous la porte ou se tournent vers la niche du marché dit volontaire, qui concerne non plus les gros industriels mais l’ensemble de la société. Un marché 100 fois plus petit que le marché dit obligatoire, mais qui semble appelé à croître de façon durable. « Tout le monde cherche aujourd’hui des débouchés dans le cadre des marchés volontaires. On trouvera toujours des entreprises qui souhaitent acquérir des crédits carbone », explique Fabrice Le Saché, spécialisé dans les projets carbone en Afrique.

Emilie Alberola et Marion Afriat (CDC Climat Recherche) à l'occasion de la CarbonExpo à Barcelone du 26 au 28 mai 2015.

La route est donc encore longue avant que les différents marchés du carbone, stabilisés, ne deviennent de véritables outils de la transition vers une économie à bas carbone.