Ebola : des séquelles après la guérison

Touchés par l’épidémie d’Ebola, des patients rapportent des symptômes inquiétants plusieurs mois après la guérison. Une étude coordonnée par l’Inserm, nommée Postebogui, a débuté fin mars 2015 pour recenser l’ampleur du phénomène, peu étudié jusque-là.

Marie-Lyne B. - Publié le

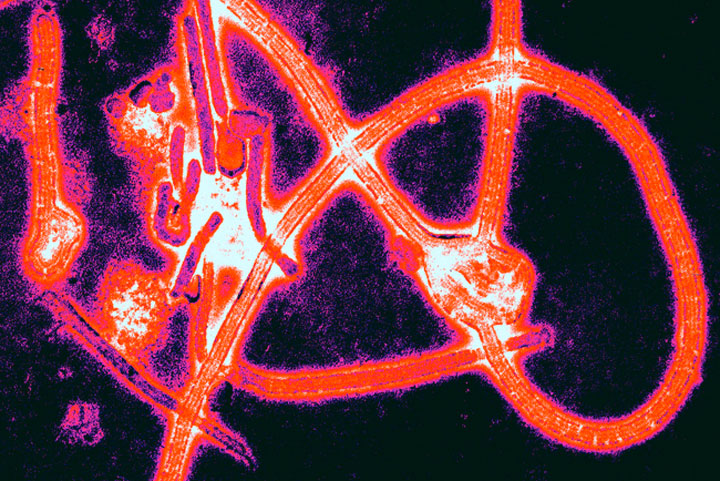

L’épidémie d’Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest depuis mars 2014 s’est éteinte au Libéria et décline en Guinée, avec un nombre de nouveaux cas inférieur à une dizaine par jour. Sur les 26 700 cas recensés à ce jour, quelque 15 700 malades ont survécu à la maladie (près de 59 % d'entre eux). Suivre l'état de santé de ces patients se révèle d'autant plus important que beaucoup présentent d'inquiétants symptômes plusieurs mois après leur sortie du centre de traitement. « Un patient est considéré comme guéri dès lors qu'aucun signe clinique de la maladie n'est visible et lorsque deux examens consécutifs permettent de montrer qu’il n’y a plus aucun virus dans le sang, explique Bernard Taverne, médecin et anthropologue, chercheur à l'unité mixte IRD/université de Montpellier de recherche translationnelle sur les maladies infectieuses. Or, au bout de quelque temps, on revoit des patients présentant d’autres signes qui jusqu’à présent n’avaient pas été clairement identifiés parce que seul un faible effectif de la population avait survécu lors des épidémies précédentes ».

Des symptômes variés

Importante fatigue ou troubles sensoriels aux complications parfois graves, ces séquelles de l'infection intriguent. Ainsi, un volontaire américain en Sierra Leone infecté et soigné quelques mois auparavant, s'est rendu aux urgences pour des douleurs intenses à l'œil gauche. Dix jours après les premières douleurs, ses yeux ont changé de couleur, passant du bleu au vert. Les médecins ont constaté avec stupéfaction que le virus logeait dans son œil. Son sang n'était pourtant plus porteur du virus et aucune observation n'indiquait une possible infection des yeux d'un patient plusieurs mois après la guérison. Tout est rentré dans l'ordre après une prise en charge médicale, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Les fièvres hémorragiques sont en effet responsables de complications à l'origine de défaillances multiviscérales. La plupart des sujets déjà infectés par Ebola font ainsi face à une rémission incomplète, souffrent de douleurs articulaires et musculaires immobilisantes, de migraines, de troubles neurologiques et sensoriels pouvant s'aggraver : cécité, surdité, troubles du langage, pertes de mémoire et confusion mentale. Ces états peuvent persister sur une longue durée.

L’émergence de symptômes persistants n’est pas rare lors d’infections virales. Un autre filovirus aux caractéristiques très proches d’Ebola, le virus de Marburg, entraîne une asthénie pendant plusieurs semaines chez les patients qui survivent. Concernant le virus Ebola, une publication parue en 2010 dans le Lancet Infectious Disease faisait déjà mention de ces troubles. Suite à l’épidémie de novembre 2007 en Ouganda, qui avait fait 37 décès sur 149 cas, une équipe de chercheurs américains dirigée par le Dr Danielle Clark avait comparé, 29 mois après la fin de l’épidémie, l’état de santé de 70 survivants et de 223 personnes ayant été en contact avec le virus, mais séronégatifs lors de l’épidémie. Les résultats vont dans le sens de ce qui est observé actuellement : la plupart des survivants souffraient de séquelles multisensorielles. Ainsi, ils avaient plus de quatre fois plus de risque de souffrir de déficience visuelle et près de deux fois plus de risque de conserver une vision floue que les sujets séronégatifs. Les douleurs articulaires, les problèmes de déglutition et les troubles chroniques étaient aussi significativement plus importants. Les troubles neurologiques entraînant des confusions et des pertes de mémoire étaient multipliés par 5,8 chez les sujets infectés par Ebola.

Comprendre ces troubles

Afin de recueillir des informations plus précises, une étude épidémiologique et socio-anthropologique de grande ampleur, nommée Postebogui et coordonnée par l’Inserm et l’IRD, a débuté fin mars 2015 et devrait se poursuivre jusqu’en septembre 2017. Elle a pour ambition de documenter l’ensemble des symptômes post-Ebola en suivant 450 patients sur une période de douze mois à l’issue de leur sortie du centre de traitement, dans les localités guinéennes de Conakry et de Macenta. Cette étude devrait apporter aux chercheurs et aux personnels soignants ainsi qu’à la population locale des informations sur les signes et les facteurs aggravants grâce à des examens cliniques et biologiques. Elle s'intéresse aussi aux facteurs psychologiques et sociologiques, car il existe un impact social de la maladie. Des associations de suivi de patients « guéris », gérées par des professionnels de santé et des membres de la population locale, font le lien avec les équipes de recherche.

« L'étude Postebogui va nous permettre d'évaluer l’état du système immunitaire des patients traités, de comprendre pourquoi certains sont complètement guéris et d’autres pas et pourquoi leur PCR est négative [examen de laboratoire qui permet la détection du virus dans des échantillons], explique Christine Lacabaratz, de la faculté de médecine de Créteil, et qui recueillera les échantillons des patients de l’étude Postebogui. Le but est de comprendre la différence entre les patients car chez certains, le virus disparaît, mais il persiste chez d’autres ». Une étude de l’IRD au Gabon en 2010 indiquait que 15,3 % de la population présentait une immunité acquise, probablement due à la consommation régulière de chauve-souris, même dans les zones où aucune épidémie ne s’était déclarée. La question que se sont posée les chercheurs et à laquelle une seconde phase de l’étude de cohorte Postebogui servira aussi à répondre est de savoir si ces personnes sont naturellement protégées contre une nouvelle infection, c’est-à-dire si elles ont développé des anticorps auto-immuns contre le virus.

Explications du Dr Eric Leroy, directeur du CIRMF, à propos de la difficulté actuelle de la mise en œuvre des recherches sur le système immunitaire des chauves-souris.

Des thérapeutiques en évaluation

Pour parer aux futures épidémies, un nouveau projet, coordonné par l’IRD, a été récemment sélectionné par la Commission européenne, qui lui a accordé 24,4 millions d’euros. Il repose sur la réalisation d’un diagnostic précoce ultrasensible du virus Ebola, qui permet de détecter de très faibles virémies. Grâce à ce dispositif, les patients pourront être isolés rapidement et traités dans le cadre d’un essai thérapeutique par immunothérapie passive, avec des anticorps produits chez le cheval. Ce projet a pour but de connaître l’impact du traitement précoce sur l’immunité des patients. Eric Leroy, directeur général du Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), laboratoire assimilé P4, au Gabon, insiste : « Actuellement, la seule méthode de lutte efficace contre la propagation du virus est l’isolement des patients. Plus le diagnostic est posé tardivement, plus les malades sont dispersés et plus l’intervention est compliquée. C’est un facteur qui a eu un rôle important dans l’épidémie actuelle ». En utilisant également les propriétés du système immunitaire, le programme Ebola Tx a été mis en place début février 2015. Son objectif est d’évaluer le bénéfice thérapeutique de l’utilisation de plasmas issus de malades guéris lorsqu’on les transfuse à des patients porteurs du virus. Coordonné par l’Institut de médecine tropicale d’Anvers et l’EFS, il est actuellement déployé en Guinée. Cet essai thérapeutique prévoit d’inclure une centaine de malades et vise à vérifier que le plasma de personnes guéries augmente la probabilité de guérison des malades infectés. Les résultats devraient être connus en fin d’année 2015.