Ebola : une épidémie sans précédent

L’épidémie d’Ebola qui sévit depuis près d’un an en Afrique de l’Ouest n’est toujours pas stoppée. Situation atypique pour ce virus dont les épisodes épidémiques étaient, jusqu’à présent, rares et éphémères. Comment expliquer l’ampleur de cette nouvelle épidémie ?

Véronique Marsollier - Publié le

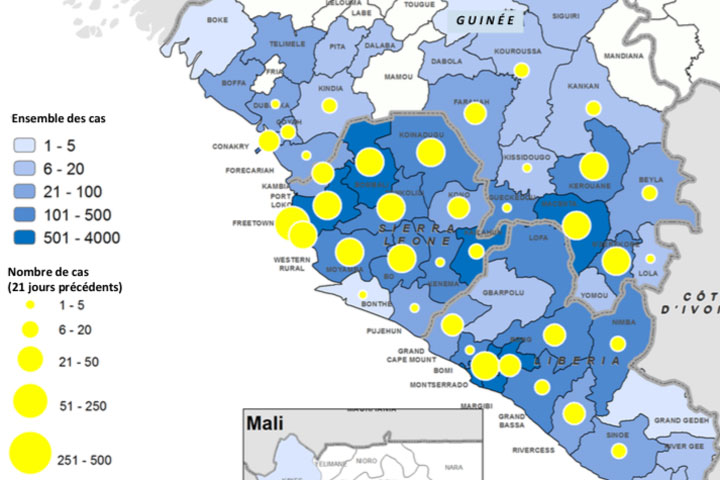

C’est une épidémie d’une ampleur sans précédent qui s’est installée en Afrique de l’Ouest depuis près d’un an. Après avoir frappé la Guinée en décembre 2013, le virus Ebola a atteint la capitale Conakry dès le mois de mars, une ville de deux millions d’habitants. Puis, l’épidémie s’est répandue au Liberia, en Sierra Leone ainsi qu’au Nigeria. Le 26 novembre dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dénombrait 5 689 morts sur 15 935 cas, dont près de la moitié au Liberia. C’est la première fois qu’une épidémie d’Ebola atteint une telle ampleur tant par l’expansion géographique que par le nombre de cas. Comment l’expliquer ?

Cette nouvelle épidémie tranche en effet avec les épisodes épidémiques du passé. Depuis sa découverte en 1976, le virus n’a été à l’origine que d’épidémies brèves et rares – 24 au total – situées majoritairement en Afrique de l’Est (au Soudan) et en Afrique centrale (en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Gabon). « Le virus Ebola touche peu de personnes, souligne Éric Leroy, directeur du Centre international de recherche médicale de Franceville (CIRM) au Gabon. Depuis 1976, il y a eu environ 2 000 cas, toutes espèces de virus Ebola africain confondues, pour 1 200 décès. Comparé au VIH et au paludisme qui touchent des millions de personnes, c’est finalement peu. »

Zones frontalières

L’épidémie sévissait jusqu’à présent principalement dans des villages isolés proches de la forêt tropicale. Loin de tout, les bouffées d’épidémie y étaient stoppées assez rapidement. Or cette fois-ci, c’est près d’une route passante, dans un territoire proche des frontières du Liberia et de la Sierra Leone que le virus a fait son apparition. Les nombreux échanges ont facilité sa dissémination dans les campagnes puis dans la capitale guinéenne. En outre, les pays touchés, situés principalement en Afrique de l’Ouest, n’ont jamais été affectés par le virus auparavant. Ils sont de fait mal préparés à lutter contre la maladie. Circonstance aggravante, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, affaiblis par plusieurs années de guerre civile, souffrent d’infrastructures médicales défaillantes. L’identification du virus a donc pris plus de temps que lors des épidémies précédentes : le diagnostic d’Ebola n'a été établi que le 21 mars au Centre national de référence (CNR) des fièvres hémorragiques virales du laboratoire de haute sécurité P4 de Lyon (Institut Pasteur, Inserm), soit trois mois après les premières contaminations.

En RDC, une épidémie maîtrisée

En août, de nouveaux foyers de fièvre Ebola à partir d’une souche locale différente du virus d’Afrique de l’Ouest ont aussi été signalés en République démocratique du Congo. L’épicentre est un village, Lokolia, situé à 800 kilomètres de Kinshasa, dans une région couverte de forêts, sans route et sans téléphone. L’OMS déclare le 7 octobre 71 cas pour 43 décès. Deux mois après le début de l’épidémie, les autorités congolaises affirment que ce foyer est en passe d’être maîtrisé, mais la région reste sous surveillance.

Un virus mal connu

Rare et éphémère, le virus est en définitive mal connu. À titre d’exemple, il y a seulement dix ans, on ignorait toujours quel était son réservoir naturel. On sait aujourd’hui que ce sont des chauves-souris tropicales.

D’autres zones d’ombres subsistent, en particulier concernant la pathogenèse du virus. « On ne sait toujours pas comment le virus tue son hôte, pourquoi certaines personnes survivent ou d’autres décèdent, on ne connaît pas bien non plus la dynamique de sa circulation chez les chauves-souris, réservoir du virus », précise Sylvain Baize, directeur du Centre national de référence (CNR) des fièvres hémorragiques virales à Lyon (Institut Pasteur/Inserm).

Sylvain Baize, directeur du Centre national de référence (CNR) des fièvres hémorragiques virales à Lyon (Institut Pasteur/Inserm), interviewé en septembre 2014.

Un diagnostic délicat

La maladie à virus Ebola (MVE) est une fièvre hémorragique. L’infection se manifeste assez banalement par une fièvre brutale, une grande faiblesse, des douleurs musculaires, des maux de tête. Ces premiers symptômes font place rapidement « à des vomissements et des diarrhées, des éruptions cutanées, des insuffisances rénales et hépatiques, et dans certains cas des hémorragies internes et externes », comme l’explique l’OMS. D’autres types de fièvres hémorragiques ou agents infectieux peuvent être suspectés (fièvre de Lassa, les virus Marburg et Crimée-Congo, paludisme, choléra, etc.). L’incubation (délai entre l’infection et les premiers symptômes) varie de 2 à 21 jours (OMS). Des tests en laboratoire sont donc nécessaires pour confirmer une infection à virus Ebola.

Un virus compliqué à étudier

La recherche est aussi freinée par la dangerosité du virus. Ebola compte en effet cinq espèces différentes : Bundibugyo, Côte d’Ivoire, Reston (Philippines), Soudan et Zaïre. Or, dans l’épidémie actuelle, c’est le virus « Zaïre », le plus virulent de tous, qui agit, entraînant la mort dans 25 à 90 % des cas, avec un taux de létalité moyen de 50 %.

Le virus Ebola appartient à la famille des Filoviridae (filovirus) qui compte cinq espèces différentes.©Institut Pasteur

Autre point rendant l'étude délicate : Ebola est extrêmement contagieux, la transmission interhumaine s’effectuant à la suite de contacts avec du sang ou des sécrétions biologiques (salive, sueur, etc.). Sa manipulation est donc très complexe et nécessite des laboratoires de très haute sécurité de type P4 : des installations peu répandues dans le monde. « À titre d’exemple, il n’y a que deux endroits en Afrique où l’on peut manipuler et réaliser des recherches sur ce virus : au CIRM, au Gabon, et dans un laboratoire d’Afrique du Sud. En France, il n’existe qu’un seul laboratoire, à l'institut Pasteur de Lyon. Aux États-Unis, maintenant, il doit y en avoir cinq ou six », précise Éric Leroy. La complexité de la recherche tient aussi au fait que « le modèle animal le plus pertinent pour l’étudier est le macaque, ce qui ne facilite pas la recherche, surtout dans les laboratoires P4. En effet, une maladie est plus facile à étudier si l’on n’utilise que des souris de laboratoire », explique Sylvain Baize.

Rareté, dangerosité, complexité, toutes ces contraintes rendent la recherche très coûteuse. La mise au point d’un traitement n’est donc pas assez rentable pour que l’industrie pharmaceutique se mobilise. En effet, « quel laboratoire pharmaceutique va investir dans la fabrication d’un vaccin ou d’un médicament, sachant qu’il n y aura pas des millions de doses à produire ? », fait remarquer Éric Leroy. Ce qui explique qu'en 40 ans, aucun traitement efficace ou vaccin n’ait été commercialisé.

Alors comment stopper l’épidémie ?

En dépit de ces freins, la recherche avance. Huit traitements expérimentaux et deux vaccins contre la maladie sont en cours d’étude. « Mais rien de révolutionnaire », affirme Sylvain Baize. Bien que les résultats soient encourageants, aucun n’a encore prouvé une réelle efficacité. « La sérothérapie que l’on pratique depuis une dizaine d’années, c’est la seule chose que l’on sache faire pour contrôler les maladies virales », explique le chercheur. Elle consiste à transmettre par transfusion à une personne atteinte par le virus, les anticorps d’une autre personne guérie et des anticorps monoclonaux tels que le sérum Zmapp.

Le ZMapp, un sérum prometteur

Le ZMapp est le seul traitement à avoir été autorisé par l’Organisation mondiale de la santé à titre expérimental. Développé par la firme Mapp Biopharmaceutical de San Diego (Californie) en collaboration avec la société canadienne Defyrus, il consiste en l’association de trois anticorps monoclonaux destinés à limiter la diffusion d'Ebola dans le sang. En septembre, deux médecins et une infirmière américains infectés ont reçu ce traitement expérimental. Ils se sont rapidement rétablis sans que l’on sache si cela est dû au traitement ou s’ils ont surmonté la maladie par eux-mêmes. Mais l’approvisionnement, extrêmement limité puisque destiné à l’origine à l’expérimentation sur des macaques, est désormais officiellement épuisé.

« Des avancées importantes sont aussi en cours sur le plan des vaccins », indique Éric Leroy. II existe deux ou trois candidats vaccins qui se sont avérés efficaces et encourageants sur des modèles in vitro, mais aussi sur de petits rongeurs et les macaques. Mais la mise au point d’un traitement efficace ou d’un vaccin butait jusqu’à maintenant sur la nécessité de passer à une phase de tests sur l’homme. « Comment passer au stade de l’évaluation chez l’Homme, dans quelles conditions, avec quelles autorisations etc. ? Ce n’est pas évident », fait remarquer Éric Leroy.

Eric Leroy, directeur de recherche à l'IRD et directeur général du CIRMF au Gabon, nous fait un point d'actualité sur l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Interview réalisée en novembre 2014.

Phase test sur l’homme : une procédure accélérée

La virulence de l’épidémie actuelle semble avoir quelque peu changé la donne. En effet, le protocole scientifique semble en passe d’être simplifié dans les cas de personnes malades et infectées. Exceptionnellement, des traitements vont pouvoir être directement administrés à l’homme sans avoir été testés préalablement. En août dernier, deux médecins et une infirmière ont donc pu recevoir du ZMapp. Le 18 septembre, afin de pouvoir soigner une infirmière française infectée, le ministère de la Santé a fait publier au Journal officiel un décret autorisant à titre dérogatoire l’importation et l’utilisation de plusieurs médicaments expérimentaux – le Favipavir, médicament autorisé au Japon pour traiter la grippe, le Zmapp (États-Unis) et TKM-100-802 (Canada) – pour les personnes contaminées par le virus Ebola dans les établissements de santé de référence (ESR) et les hôpitaux d’instruction de l’armée (HIA).

Face à l’emballement de l’épidémie, certaines organisations et certains pays réagissent pour obtenir rapidement des traitements et vaccins. Le 23 septembre, l’organisation caritative britannique Wellcome Trust réunissait un consortium d’experts issus de l’université d’Oxford, de Médecins Sans Frontières (MSF), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Institut Pasteur. La Wellcome Trust envisage de donner un peu plus de 4 millions d’euros pour les essais cliniques. Le 20 octobre, le Canada a commencé l'envoi de près de 1 000 doses de vaccin expérimental, le VSV-EBOV élaboré par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg au Canada, à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des essais cliniques du vaccin de l'entreprise NewLink Genetics ont aussi débuté aux États-Unis. Les résultats sont attendus pour décembre. Reste que selon les experts, même s'ils se révèlent efficaces, ils contribueront à contrer les futures épidémies plutôt qu’à lutter contre l’actuelle.

En attendant, contenir l’épidémie

En l’absence d’un traitement spécifique ou d’un vaccin, la seule solution pour endiguer l’épidémie est de la contenir. Or, jusqu’à présent, les mesures sanitaires conjuguées des pays atteints, des ONG et de l’OMS semblent avoir atteint leurs limites. Et ce, dans un contexte de forte méfiance et d'opposition des populations.

Méfiance et violence envers les autorités médicales

La peur de la contamination associée à une configuration tendue (manque d’infrastructures, de personnels de santé, pays sortant de guerre civile) forment un cocktail explosif dans certaines régions. S’y ajoutent des habitudes culturelles fortes, en particulier autour des rites funéraires. Celles-ci compliquent la mise en place des gestes de prévention et entraînent la contamination des proches. Tout cela engendre souvent une grande méfiance et parfois un rejet violent des institutions et organismes humanitaires occidentaux. D’où la difficulté à mettre en place une aide locale et internationale efficace pour circonscrire l’épidémie.

Pour le moment, le constat est sans appel. L’épidémie est hors de contrôle. Les mesures prises sont insuffisantes ou inadaptées face à l’ampleur de l’épidémie, insistent le Pr Peter Piot, co-découvreur du virus, mais aussi Médecins sans frontières (MSF), sur le terrain depuis le mois de mars.

Seuls, à ce jour, les États-Unis (surtout au Liberia), Cuba et la Chine ont répondu aux appels de l'OMS de manière significative, en envoyant du matériel et du personnel sur place. Une prise de conscience commence à se faire jour dans les pays européens suite aux cas de contamination en Espagne et aux États-Unis. Le 16 octobre, les ministres de la santé de l’Union européenne se sont réunis pour coordonner la lutte contre l’épidémie et ont décidé d'un renforcement de la vigilance et des mesures pour identifier d'éventuels cas dans les aéroports (information, espace de quarantaine, prise de température corporelle des passagers…). La France et l’Allemagne évoquent la mise en place d’un pont aérien vers les pays touchés par l’épidémie. Quant au Royaume-Uni, il a envoyé une centaine de militaires en Sierra Leone pour aider les autorités. L’Union européenne, elle, annonce l’envoi d’une aide par trois avions-cargos.

Dans son bulletin du 26 novembre, l’OMS estimait que le seuil des 9 000 morts serait bientôt atteint. Ce n'est pas tout : selon elle, il faut s’attendre à 5 000 à 10 000 nouveaux cas par semaine en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone dès le mois de décembre.