Grippe 2015 : le vaccin est-il encore utile ?

Depuis novembre, la grippe saisonnière a touché 2,7 millions de personnes en France. Après la mutation du principal virus incriminé, les vaccins actuels semblent peu efficaces. Pourtant, les autorités de santé publique continuent de recommander la vaccination pour les personnes à risque.

Marie-Lyne Bazerji - Publié le

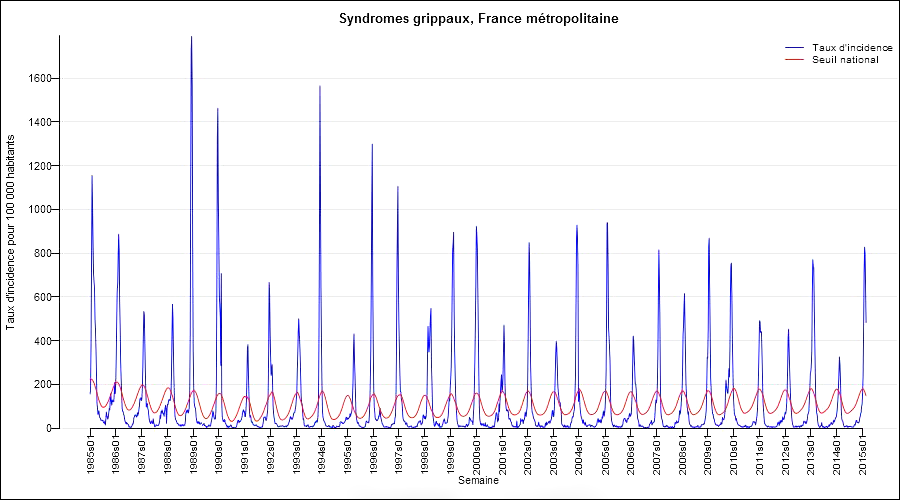

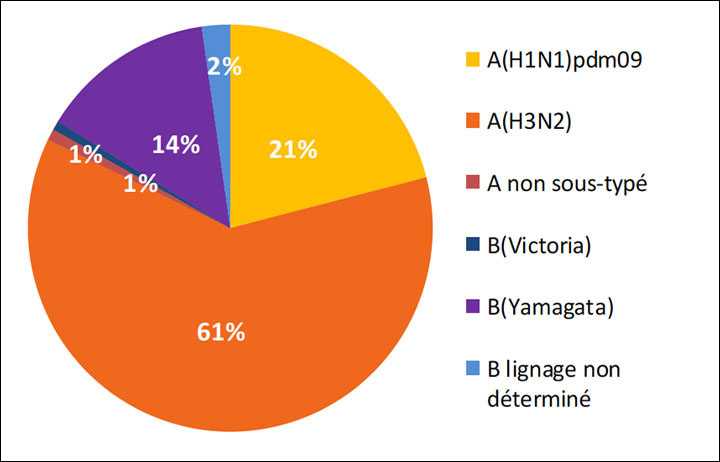

Au 4 mars 2015, l’Institut national de veille sanitaire (InVS) dénombrait, sur 2,7 millions de cas de grippe saisonnière, 1206 cas graves dont 129 décès. C’est l’épisode grippal le plus important de ces cinq dernières années. Certes, la couverture vaccinale a été insuffisante cette année. Mais c’est surtout l’efficacité du vaccin qui a été remise en question depuis la mutation du principal virus incriminé. Le vaccin contre la grippe saisonnière disponible cette année a été élaboré au printemps 2014, sur la base des données épidémiologiques recueillies dans l’hémisphère sud. C’est un vaccin trivalent, inactivé, sans adjuvant, qui contient les antigènes des trois virus grippaux susceptibles de circuler durant l’hiver : deux souches de virus A (H1N1 et H3N2) et une souche de virus B (Yamagata).

Une mutation inattendue

L’analyse détaillée de plus de 2000 prélèvements réalisés en médecine générale montre que la souche A-H3N2 est la plus virulente : elle est responsable des syndromes grippaux dans 61 % des cas rencontrés en consultation.

Or c’est dans cette même souche que s’est produite une mutation inattendue, que l’on désigne en termes scientifiques comme une « dérive antigénique ». Selon l’InVS, la majorité des virus A-H3N2 caractérisés montrent ainsi des différences antigéniques avec le virus inclus dans le vaccin. D’après le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC), 70 % des virus grippaux de type A-H3N2 ont ainsi évolué depuis qu’ils ont été sélectionnés en février 2014 pour entrer dans la composition du vaccin.

Désormais, la moitié des souches A qui circulent appartiennent à cette nouvelle variante mutée du virus, contre laquelle le vaccin est peu efficace puisqu’il contient la variante non mutée de la souche : il ne réduit plus que de 23 % le risque de tomber malade. En d’autres termes, les personnes vaccinées peuvent très bien se retrouver malades.

Paradoxalement, comme le montre une étude parue le Journal of Clinical Investigation, ces mêmes personnes seront désormais protégées contre la nouvelle souche très virulente du H7N9 apparue en Chine en 2013. Mais cette souche est inexistante en France !

Les modifications génétiques constantes des virus grippaux imposent d’ajuster chaque année la composition du vaccin pour y introduire les souches les plus récentes en circulation. Pour l’hémisphère nord, le choix des souches virales entrant dans la composition du vaccin repose sur celles en circulation dans les pays de l’hémisphère sud six mois auparavant. Mais le virus ne cesse de circuler et de se modifier, de sorte qu’il est parfois sensiblement différent quand le vaccin est prêt pour l’hémisphère nord. Lorsque le vaccin et le virus ne correspondent plus vraiment, se produit ce qu’on appelle la dérive antigénique.

Éviter les complications graves

Selon les autorités de santé publique, l’intérêt de la vaccination contre la grippe saisonnière 2014-2015 ne doit pas être remis en cause. Le vaccin reste indiqué pour les populations à risque et pour prévenir « certaines infections dues aux virus circulants A-H3N2 ainsi que les infections dues à d’autres virus susceptibles de circuler plus tard dans la saison, parmi lesquels les virus grippaux B », comme l’explique Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence sur la grippe à l’Institut Pasteur.

D’après des données de l’InVS, l’efficacité vaccinale* (EV) est estimée à 11 % cette année chez les personnes de plus de 65 ans. Ce calcul prend en compte aussi bien les syndromes grippaux (même hors virus de la grippe) que la grippe elle-même, ce qui sous-estime l'efficacité vaccinale. Elle a été estimée à 63 % chez les personnes de moins de 65 ans avec une maladie chronique, car c'est dans ce groupe que le vaccin est le plus efficace. Plus une personne avance en âge, moins elle répond efficacement au vaccin.

Bien que la protection ne soit pas optimale, le risque de décès chez des sujets fragiles est toutefois évité. De plus, le vaccin est très bien toléré et quasiment sans effets secondaires observés. Sur les 1206 cas graves traités en réanimation, dont la moitié ont plus de 65 ans, seuls 19 % étaient vaccinés. « Cette dérive antigénique survient une fois tous les sept ans environ. En effet, l’efficacité du vaccin pour une souche peut diminuer, mais la vaccination, dont l’efficacité est estimée à 40 % globalement, protège des milliers de personnes chaque année. Elle évite les complications graves dues au virus. Plus de 2000 décès ont déjà été évités cette année, et ce chiffre serait de 3000 si la couverture vaccinale avait été plus importante. À ce jour, seule une personne sur deux se fait vacciner, alors que les autorités de santé avaient pour objectif un chiffre de 75 %. Sans vaccin, il y aurait chaque année 11 000 décès directs, ce qui est énorme », souligne Isabelle Bonmarin, médecin épidémiologiste en charge de la surveillance de la grippe à l'InVS.

* L’efficacité vaccinale est le pourcentage de réduction du « taux d’attaque » chez les vaccinés par rapport au « taux d’attaque » chez les non-vaccinés.

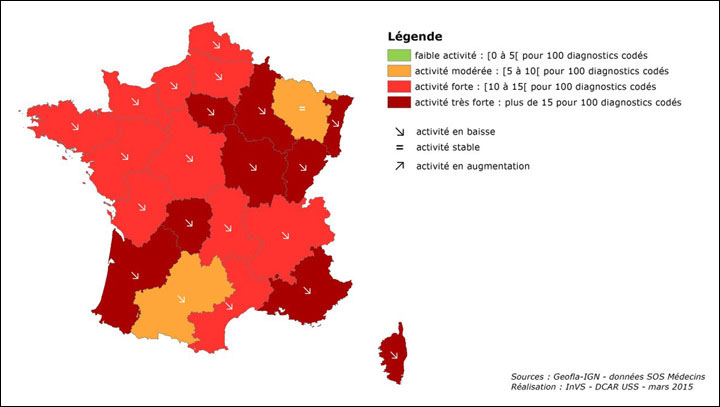

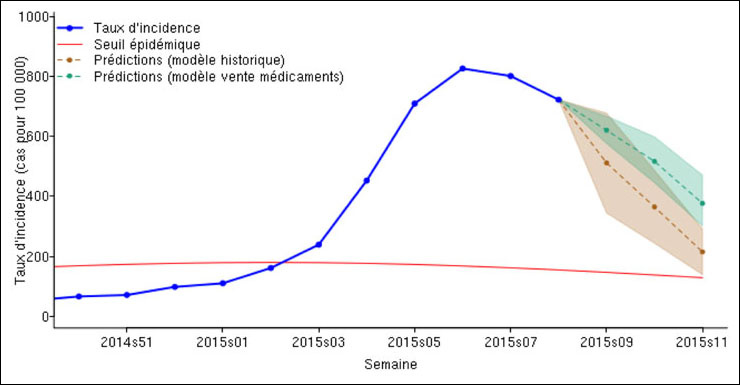

Plan Orsan

Les délais de mise au point des vaccins ne permettent pas de répondre rapidement à la dérive antigénique d’un virus. En l’absence de vaccin pleinement efficace, les services médicaux ont vite été submergés par l’afflux de patients. D’après les données du réseau Sentinelles, 2 421 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste en six semaines d’épidémie. Les services hospitaliers ont également dû faire face à l’épidémie. « La sursaturation des services d’urgence est comparable à celle de la canicule de l’été 2003 qui avait fait 15 000 morts », a estimé le président du Samu-Urgences de France, François Braun.

En réponse au signal d’alerte lancé par les urgentistes, le gouvernement a déclenché dès le 19 février le plan Orsan d’organisation de l’offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle à l’échelle nationale. Ce plan permet de libérer des lits ou de repousser des opérations non urgentes.

Depuis mi-février, l’incidence des syndromes grippaux est en baisse, même si elle demeure importante. Comme chaque année, l’épidémie devrait s’éteindre naturellement vers la fin mars.