Jean-Louis Etienne au pôle Nord : une expédition scientifique pour quoi faire ?

Curieux voyage que celui entrepris par Jean-Louis Etienne. Pendant trois mois, l'explorateur a dérivé à la surface de la banquise arctique à bord d'un igloo high-tech. Il revient avec des mesures et des échantillons pour les scientifiques.

Olivier Boulanger - Publié le

Au gré des courants...

Seul au milieu de la banquise arctique depuis le 13 avril, Jean-Louis Etienne n'est pas en terre inconnue. Le médecin-explorateur connaît bien ces étendues glacées pour les avoir parcourues en 1986 lorsqu'il rejoignait le pôle Nord à pied et en solitaire.

Mais la « Mission Banquise » dans laquelle il s'est engagé est bien différente : cette fois-ci, il part du pôle et se laisse dériver, à l'instar des premiers explorateurs du Grand Nord, au gré des courants de l'océan arctique. Bien à l'abri dans sa capsule « Polar Observer » posée sur la glace, il s'est laissé glisser doucement vers le sud à raison de quelques kilomètres par jour selon un trajet chaotique qui l'a conduit à 86,37 degrés de latitude nord où un hélicoptère l'a récupéré dans la nuit du 4 au 5 juillet pour le déposer sur le brise-glace russe Yamal.

Diverses mesures

La « Mission Banquise » est l'occasion pour Jean-Louis Etienne de réaliser un certain nombre de mesures touchant à des domaines aussi variés que la biologie, l'océanologie, la climatologie ou la météorologie. L'objectif, entre autres, est de « comprendre pourquoi la banquise connaît une régression sans précédent depuis 1960, son étendue s'étant réduite de 6 % et son épaisseur de 40% ». Maintenant, les données collectées sont dans les mains des scientifiques qui vont les analyser et d'une certaine manière, prolonger l'aventure.

Jean-Louis Etienne, quelles mesures allez-vous faire ? (interview réalisée la veille de son départ) © CSI

Jean-Louis Etienne, quelles mesures allez-vous faire ? (interview réalisée la veille de son départ) © CSI

Médecin, aventurier, Jean-Louis Etienne n'est cependant pas un scientifique et il a dû convaincre un certain nombre de laboratoires de participer à son aventure. Sans trop de mal finalement. « Ma présence sur le terrain et mon aptitude à faire pour eux un travail de prélèvement ou de mesure les intéressent, fait remarquer Jean-Louis Etienne. D'autant que les scientifiques manquent de données dans ce secteur, en particulier durant la période pendant laquelle je serai sur place. »

Les limites de la mission

Ce type de mission vous a-t-il obligé à réduire les ambitions de votre programme de recherche ? Philippe Koubbi, spécialiste du plancton à l’Université de la Côte d’Opale © CSI

Ce type de mission vous a-t-il obligé à réduire les ambitions de votre programme de recherche ? Philippe Koubbi, spécialiste du plancton à l’Université de la Côte d’Opale © CSI

« Les données recueillies viennent compléter certains travaux en cours et il n'y a pas à remettre en cause le sérieux de ces expériences, reconnaît Gérard Jugie, directeur de l'Institut polaire français (Institut Paul-Emile Victor – IPEV). Pour autant, on ne peut comparer cette mission avec celles menées à bord des navires océanographiques qui bénéficient de budgets bien plus conséquents et d'outils que la capsule de Jean-Louis Etienne ne peut accueillir. »

Un objectif avant tout pédagogique

Denis-Didier Rousseau, spécialiste des pollens à l’Université Montpellier II Que réalise pour vous Jean-Louis Etienne lors de sa mission ? © CSI

Denis-Didier Rousseau, spécialiste des pollens à l’Université Montpellier II Que réalise pour vous Jean-Louis Etienne lors de sa mission ? © CSI

« En réalité, plus que par son aspect scientifique, poursuit Gérard Jugie, c'est surtout par son rôle éducatif que brille la Mission Banquise. » C'est d'ailleurs ainsi que l'a voulu Jean-Louis Etienne. À ce titre, le lieu de l'expédition n'est pas anodin. « Tous les observateurs sont unanimes, explique l'explorateur, la banquise connaît une régression sans précédent et l'homme en est vraisemblablement responsable. »

N’est-il pas atypique de faire appel à un explorateur pour réaliser ce genre d’expérience ? Denis-Didier Rousseau, spécialiste des pollens à l’Université Montpellier II © CSI

N’est-il pas atypique de faire appel à un explorateur pour réaliser ce genre d’expérience ? Denis-Didier Rousseau, spécialiste des pollens à l’Université Montpellier II © CSI

C'est donc une sonnette d'alarme que Jean-Louis Etienne veut tirer. À l'attention des plus jeunes d'abord, puisque, à l'instar de ses anciennes missions, l'explorateur a mis en place tout un programme d'échange avec des établissements scolaires. Mais aussi à l'attention du plus grand nombre. Et pour parvenir à ses fins, l'explorateur s'est doté d'un site internet richement documenté (www.jeanlouisetienne.fr) où il livre au fil des jours le résultat de son travail scientifique, son carnet de bord, ses impressions de voyageur immobile… Une manière de nous faire partager son aventure et ses interrogations.

La banquise s’amenuise

Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'est pas un continent. C'est un océan quasi fermé, dont la surface gelée forme une banquise. Sensible aux saisons, cette banquise évolue au cours du temps : son épaisseur varie (atteignant parfois 4 m), ainsi que sa superficie (jusqu'à 14 millions de km² en hiver, environ la moitié en été). Parallèlement à ces fluctuations saisonnières, la banquise traverse l'océan glacial arctique du détroit de Béring vers la mer du Groenland : c'est la dérive arctique, celle-là même qui entraîne actuellement Jean-Louis Etienne.

La diminution de la banquise arctique de 40 % est-elle une réalité ?

Réponse de Jean-Claude Gascard Jean-Claude Gascard est directeur de recherche au Laboratoire d’océanographie dynamique et de climatologie... © CSI

L'océan glacial arctique joue un rôle primordial dans les grands équilibres terrestres. La banquise est en effet le moteur des grands courants océaniques qui, eux-mêmes, influencent le climat mondial (comme le montre El Niño). Or, des études menées par les Américains tendent à montrer que, depuis une trentaine d'années, la superficie de la banquise s'est réduite de 6% et son épaisseur de 3,1m à 1,8, soit une diminution de 40%, au moins dans certaines zones !

Bien qu'il faille considérer ces chiffres avec prudence, de telles variations peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur le climat. Quelles peuvent être ces conséquences ? Quelle est l'origine de ces variations ? Ce sont ces questions qui mobilisent aujourd'hui Jean-Louis Etienne et de nombreux laboratoires.

Un igloo high-tech

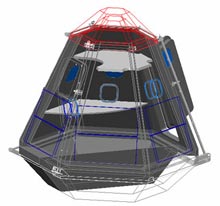

Évoquant une salière géante pour certains, un module Apollo pour d'autres, Polar Observer est le lieu de vie de Jean-Louis Etienne durant toute l'expédition.

Spécialement conçue pour la Mission Banquise, cette capsule répond aux contraintes hostiles de l'Arctique : elle résiste aux compressions éventuelles de la glace, protège du froid et flotte en cas de rupture de la glace… Avec ses 3,7 m de haut et ses 3,5 m de diamètre, la capsule offre à Jean-Louis Etienne un espace de vie de 9m³ et un espace de rangement de 3m³.

Trois sources d'énergie « propre » viennent alimenter le module : dix panneaux solaires directement fixés sur la capsule ; une pile à combustible (consommant de l'hydrogène et ne produisant que de l'eau) ; et du gaz naturel servant à assurer le chauffage. Allié aux panneaux isolants de la capsule, ce dernier assure une température d'environ 15°C à l'intérieur de Polar Observer. Une douce chaleur si l'on songe qu'il fait souvent -40°C à l'extérieur.

Les expéditions de Jean-Louis Etienne

Jean-Louis Etienne, né en 1946 à Vielmur (dans le Tarn) est médecin de formation. En trente ans, il a réalisé une quinzaine d'expéditions à visée scientifique et éducative :

1975 : Première expédition en Patagonie

1976 : Voile et alpinisme au Groenland

1980 : Expédition himalayenne

1982 : Retour en Patagonie

1983 : Face nord de l'Everest

1986 : Première expédition solitaire au pôle Nord

1987 : Au pôle Nord magnétique avec des adolescents

1988 : Première traversée Sud-Nord du Groenland avec un attelage de chiens

1989-1990 : Transantarctica, traversée du continent antarctique

1991-1992 : Antarctica, navigation à but scientifique et éducatif sur l'océan arctique

1993-1994 : Erebus, expédition à but scientifique et éducatif sur l'Antarctique

1995-1996 : hivernage au Spitzberg

2002 : Mission Banquise