La peste toujours active à Madagascar

Depuis septembre 2014, Madagascar est en proie à une épidémie de peste qui en fait un des pays les plus touchés au monde. L’Organisation mondiale de la santé donne l’alerte.

Véronique Marsollier - Publié le

C’est l’inquiétude qui domine à Madagascar face à une épidémie de peste qui dure depuis plus de six mois. Malgré la baisse du nombre de cas depuis le pic atteint entre novembre et fin décembre, la situation reste préoccupante, selon la dernière enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère malgache de la Santé, en date du 11 février. Au total, 263 cas, dont 71 décès, ont été recensés dans le pays depuis septembre 2014, ce qui représente un taux de létalité de 27 %.

Cause de l’alerte, une saison des pluies qui s'étend jusqu’en avril et qui, cette année, s’accompagne de fortes inondations provoquées par la tempête tropicale Chedza. Circonstance aggravante, la maladie a gagné les bidonvilles de la capitale, Antananarivo, nécessitant une vigilance accrue. Entre août 2014 et fin décembre, 13 cas y ont été détectés dont un sous sa forme pulmonaire, la plus virulente. La maladie risque ainsi de se propager encore plus rapidement au sein d’une population dense, dans un pays très pauvre au système de santé défaillant.

Une maladie du passé ?

Grâce à l’utilisation d’antibiotiques et à des mesures de santé publique efficaces, on pouvait croire que cette maladie appartenait au passé. Il n’en est rien. Au-delà de Madagascar, la peste perdure dans de nombreux pays de l’ex-Union soviétique, des Amériques et d’Asie. On la considère d’ailleurs comme une des maladies ré-émergentes qui font leur réapparition dans des zones où elles étaient restées silencieuses pendant plusieurs décennies. La fragilité des systèmes de santé de certains pays, comme à Madagascar, ou la moindre surveillance des réservoirs infectés, comme dans l’ex-Union soviétique, peuvent être mis en cause. « On ne connaît pas toutes les raisons du maintien des foyers de peste, ni des accalmies », reconnait cependant Elisabeth Carniel, chef de l’Unité de Recherche Yersinia à l’Institut Pasteur.

Les dernières données de l’OMS font état de 40 000 cas entre 1991 et 2006, répertoriés dans 25 pays. En 2013, 783 cas et 126 décès ont été enregistrés dans le monde. Mais depuis les années 1990, ce sont les pays d’Afrique qui détiennent le record du plus grand nombre de cas. Madagascar appartient au peloton de tête, aux côtés de la République démocratique du Congo (RDC) et du Pérou. La peste réapparaît dans l’île presque chaque année depuis 1980. C’est ce qui s’est passé en septembre. Sans surprise, à la « saison de la peste », la maladie a ressurgi dans les hautes terres du centre du pays.

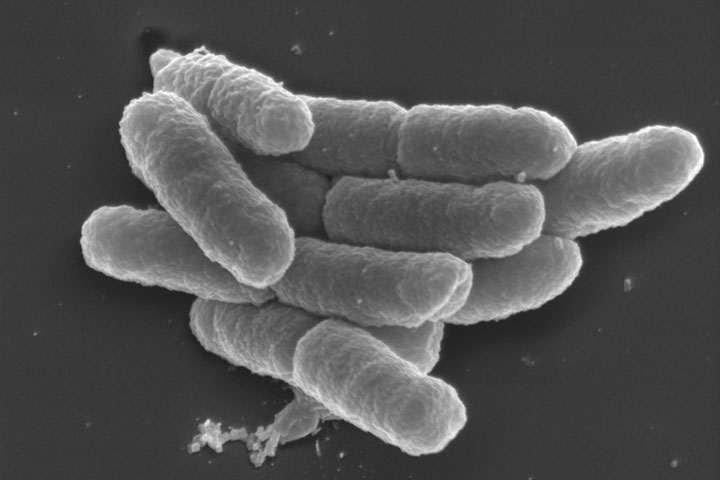

Une infection due à un bacille

L’infection est due à une bactérie, le bacille Yersinia pestis transporté par les puces qui parasitent les rongeurs. Elle se transmet de l’animal, réservoir du bacille, à l’Homme, le plus souvent par des piqûres de puces, par contact direct ou par inhalation. Si le malade n’est pas traité à temps, la peste peut être rapidement mortelle, avec un taux de létalité pouvant atteindre 60 %. La période d’incubation ne dure que trois à sept jours avec des symptômes assez banaux de type grippal.

Pour éviter que l'épidémie ne se propage, la lutte s'organise. Un groupe d'experts associé à l’OMS, la Croix rouge, l’Institut Pasteur d’Antananarivo et le gouvernement malgache a été créé. La Banque africaine de développement apporte une aide financière d’un montant de 200 000 dollars. Dans les zones touchées, l'OMS fournit aussi un appui technique. Tout un arsenal préventif (équipements de protection, insecticides, pulvérisateurs, antibiotiques) est mis à disposition des populations. Mais la situation est loin d’être réglée.

En amont, il faudrait agir sur l’origine des épidémies, à savoir les réservoirs que constituent les rongeurs. Or, dans tous les pays touchés, ils restent difficiles à contrôler. À Madagascar, la peste « noire », arrivée par bateau à Tamatave en 1898, n’a jamais pu être éliminée. Depuis plusieurs années, la situation est rendue encore plus délicate par la forte résistance à la Deltaméthrine, un insecticide utilisé pour éliminer les puces, vecteur de l’infection.

Des vaccins décevants

D'un point de vue préventif, les vaccins, largement utilisés autrefois, ne sont ni très efficaces ni dépourvus d'effets secondaires. Mais les chercheurs continuent à travailler à une meilleure prévention. « Nous avons développé un vaccin à l’efficacité remarquable dans le modèle animal mais, pour le moment, l’étape de l’étude préclinique et clinique chez l’Homme n’a pu être franchie faute de laboratoire intéressé », regrette Elisabeth Carniel. Le nombre de cas totaux restant modeste, la mise au point d’un vaccin a peu de chances de susciter l’intérêt de l’industrie pharmaceutique.

Reste les antibiotiques courants pour traiter les malades. Ils sont très efficaces. La forme bubonique, la plus commune, est soignée à Madagascar avec de la streptomycine. En revanche, la forme pulmonaire, très contagieuse, peut emporter le malade en 24 heures. Mis au point par l’Institut Pasteur de Madagascar avec le soutien de l’OMS, un test rapide et fiable a d'ailleurs permis d’endiguer fortement l'extension de la peste sur le territoire.

On peut donc s’attendre à ce que l’épidémie malgache s’éteigne en avril. Mais disparaîtra-t-elle de la Grande Île ? L'exemple du Vietnam représente un espoir : le pays était un des foyers les plus actifs de la peste il y a une décennie, on n'y recense plus aucun cas aujourd’hui.