La pollution persistante des particules

Des plans français et parisien d'amélioration de la qualité de l'air viennent d'être annoncés. Il était grand temps : les preuves de la nocivité des particules fines pour la santé humaine s'accumulent et la Commission européenne songe à saisir la Cour de Justice contre la France pour non-respect des valeurs limites de pollution aux particules.

Barbara Vignaux - Publié le

Mars 2013, Paris et avril 2015, Strasbourg : à deux ans d’intervalle, deux collectifs de médecins adressent des pétitions aux autorités publiques pour clamer qu’il « est temps d’agir » si l’on veut enfin « mieux respirer » : « Nous alertons les pouvoirs publics sur la gravité de la situation et demandons que la santé de nos patients soit reconnue comme une priorité dans les décisions relatives à la pollution de l’air », écrivent ainsi les praticiens en Alsace. Dorénavant, chaque nouvel épisode d’anticyclone est susceptible de déclencher une alerte à la pollution aux particules. Résultat : le 23 mars dernier, une mesure exceptionnelle a été appliquée à Paris et dans la petite couronne, la circulation alternée. Une telle mesure n’avait été adoptée qu’à deux reprises auparavant, les 1er octobre 1997 (en raison d’un pic de pollution au dioxyde d’azote) et 17 mars 2014 (les particules, déjà).

En 2013, c’est un banal constat de terrain qui avait fait réagir les cliniciens parisiens : « Dans mon cabinet, je constatais de plus en plus d’allergies, d’irritations des yeux et du nez, de toux persistantes, manifestement irritatives, voire de crises d’asthme, raconte Bernard Jomier, et de leur côté, mes collègues cardiologues et pneumologues constataient, lors des pics de pollution, des cas plus fréquents d’insuffisance respiratoire ou cardiaque ». Installé dans le 19e arrondissement de la capitale, ce généraliste, à l’initiative de la pétition de mars 2013, est aujourd’hui adjoint à la maire de Paris en charge de la santé et du handicap.

Bernard Jomier, adjoint à la maire de Paris en charge de la santé et du handicap

Ce constat rejoint celui dressé par les études scientifiques menées aux échelons local, national et européen et qui associent épidémiologistes, toxicologues et chimistes. La pollution aux particules constitue en effet un phénomène complexe, comme l’explique Francelyne Marano, toxicologue et professeur émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l’université Paris Diderot : « La composition chimique des particules varie selon le lieu, mais aussi la saison et le moment de la journée. Il y a plus de trafic aux heures de pointe, en début et en fin de journée, et donc davantage de gaz d’échappement, diesel et essence. Au printemps, en milieu de journée, s’il y a du vent et des épandages sur la Beauce ou la Brie, vous aurez d’autres particules à Paris. Il faut donc associer aux études des équipes de chimistes, afin qu’ils déterminent la composition et l’origine des particules : trafic routier, agriculture, chauffage domestique, sources naturelles ».

Pics et pollution de fond

Que disent les études scientifiques ? À court terme, tout d’abord, il existe une association significative entre l’augmentation des niveaux de pollution et celle du nombre de décès. Significative, mais modeste : à Paris, seuls 5 % des décès et 7 % des hospitalisations pour motifs cardiovasculaires attribuables à la pollution atmosphérique sont associés aux « pics » dépassant le seuil d’alerte, relève l’Institut national de veille sanitaire (InVS). On reste donc très loin de la surmortalité observée lors de la canicule de 2003, par exemple (15 000 personnes selon l'Inserm).

En effet, une augmentation de 10 µg/m3 de PM10 dans l’air se traduit par une augmentation de 0,51 % de la mortalité, a calculé l’Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS) dans une étude parue dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 6 janvier 2015. « Ce sont des risques significatifs quoique faibles, commente Sabine Host, chargée d’études santé environnement à l’ORS, mais en termes de santé publique, ce qui compte, c’est que toute la population est concernée ».

Mais ce qui rend la pollution atmosphérique nocive, c’est surtout son caractère constant, c’est-à-dire régulier, voire quotidien, irréductible à la simple comptabilité des « pics ». Rendu public en mai 2015, le bilan 2014 d’Airparif rend bien compte de ce phénomène. En 2014, grâce à un climat hivernal doux et à un été frais, Paris n’a en effet connu que 16 pics de pollution (jusqu’à près de 150 µg/m3), contre 36 l’année précédente.

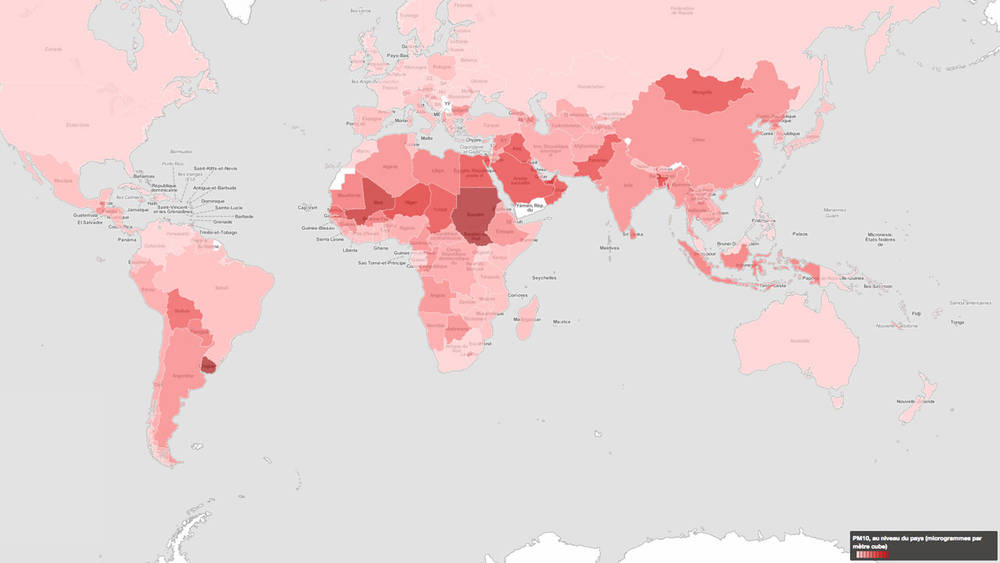

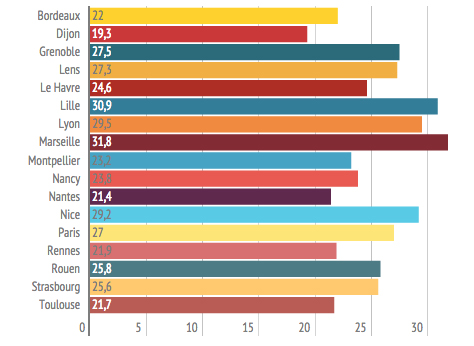

Il faut toutefois souligner que les valeurs actuelles n’ont rien à voir avec la pollution passée du Vieux continent, ni celle que connaissent aujourd’hui certaines villes chinoises, avec des pics de 500 µg/m3 et même jusqu’à 900 µg/m3 à l’automne 2014 à Pékin (pour les PM 2,5). En France, avec 27 µg/m3 de PM10, Paris avec se trouve à mi-chemin entre Marseille (31,8 µg/m3) et Dijon (19,3 µg/m3), selon l’étude « Air et santé » de l’InVs publiée en 2014 (qui portait sur des valeurs de 2007 à 2010).

À long terme, la pollution aux particules accroît – quoique dans une proportion infiniment moindre que le tabagisme – les risques de cancer du poumon. Elle se concentre dans les organes respiratoires, comme l’a montré l’analyse au microscope électronique de biopsies provenant de poumons humains : la concentration de particules y est dix fois supérieure à Mexico (où règne une forte concentration, avec une PM10 de 66 µg/m3) qu’à Vancouver (avec une faible pollution particulaire de PM10 égale à 14 µg/m3) et il s’agit à 96 % de particules carbonées fines sans doute associées aux processus de combustion, dont le trafic automobile. Les gaz d’échappement des moteurs diesel ont d’ailleurs été classés comme « cancérogènes pour l’Homme » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2012. L’InVS propose sur son site le résumé de grandes études scientifiques conduites aux niveaux européen et national.

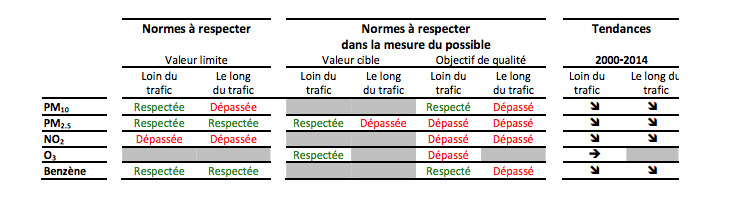

Les axes très exposés

La pollution est plus préoccupante près des axes routiers. Ainsi, pour les particules fines, les normes en vigueur en France sont dépassées pour les PM10 le long du trafic, quoiqu'elles soient respectées à distance des axes routiers. Portant sur 25 villes réunissant 39 millions d’habitants dans 12 pays européens, le projet Aphekom révèle que le fait « d’habiter à proximité du trafic routier augmente sensiblement la morbidité attribuable à la pollution atmosphérique ». À Paris et dans la petite couronne, près de 30 % de la population vit à moins de 75 mètres d’un axe à fort trafic routier (plus de 10 000 véhicules par jour). En Europe, selon Aphekom, le dépassement de la valeur guide de l’OMS pour les PM2,5 se traduit chaque année par 19 000 décès prématurés, dont 15 000 décès pour causes cardiovasculaires et 31,5 milliards d’euros en dépenses de santé et coûts associés. Cette proximité serait entre autres responsable de 16 % des nouveaux cas d’asthme chez les moins de 17 ans en France (jusqu’à 25 % dans les villes européennes les plus polluées).

La composition de la pollution atmosphérique diffère également près des axes routiers, la part du trafic automobile étant plus importante. L’association Respire (Association nationale pour la préservation et l’amélioration de la qualité de l’air) a ainsi listé les publications faisant état d’un risque sanitaire accru à proximité des grands axes : asthme, infarctus, accouchements prématurés…

Enfin, certaines populations souffrent davantage de la pollution aux particules : personnes asthmatiques et cardiaques, personnes âgées (aux capacités anti-oxydantes locales et immunitaires réduites), enfants (à l’appareil respiratoire encore immature), femmes enceintes… Or une étude de l'ORS parue dans Territoires, incubateurs de santé ? Les Cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France en septembre 2014 montre qu’un quart des établissements recevant du public (crèches, écoles, structures d'hébergement des personnes âgées, hôpitaux et terrains de sport en plein air) est touché par le dépassement des valeurs limites pour les particules PM 10 (un tiers d’entre eux pour le dioxyde d’azote). Cela s’explique par la proximité de ces sites aux axes routiers ou au cœur dense de l’agglomération parisienne.

Des effets neuro-dégénératifs ?

Comment les particules agissent-elles sur l’organisme ? Les scientifiques s'interrogent notamment sur le le franchissement des barrières biologiques de l’air vers le sang, notamment au sein des alvéoles pulmonaires. Observé lors d’expériences conduites avec des particules modèles sur des animaux, souligne Francelyne Marano, ce franchissement expliquerait l’accroissement des infarctus du myocarde en cas de pic de pollution et l’accumulation, soupçonnée quoique pas encore parfaitement prouvée, dans d’autres organes vitaux. Parue dans Plos One en mars 2015, une étude montrait que des particules de diesel, même à faibles doses, pouvaient affecter la fonction de détoxification du foie, sa capacité d’élimination des déchets toxiques pour l’organisme. C’est du moins le résultat d’une expérience menée in vitro sur des cellules de foie en culture par une équipe de l’Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail (Inserm/université de Rennes 1).

D'autres études, réalisées à Mexico notamment (66 g/M3), s’interrogent sur les conséquences neurologiques de la pollution. On y a en effet observé « des pathologies neuro-dégénératives comme Parkinson ou Alzheimer à un âge anormalement précoce, chez des adultes âgés parfois d’une vingtaine d’années seulement », rapporte Francelyne Marano. « Or on a retrouvé dans leur cerveau des particules qui ressemblaient beaucoup à des particules produites par la combustion ou le transport automobile : sont-elles à l’origine de ces pathologies ? Entrent-elles par le nez pour être transportées par l’épithélium du nerf olfactif jusqu’au cerveau ? Sont-elles parvenues au terme d’un double franchissement de barrières biologiques, d’abord alvéolo-capillaire puis hémato-encéphalique ? Pour le moment, il n’y a pas de réponse à ces questions ».

Tout récemment, dans une étude parue début 2015, une chercheuse de Harvard relevait l'association entre une forte exposition aux PM2,5 d'une part et d'autre part, un volume cérébral plus petit, une plus grande atrophie du cerveau avec l'âge et un risque accru d'infarctus cérébraux asymptomatiques. En Europe, en revanche, l’étude Aphekom n’a pas observé d’augmentation de pathologies neuro-dégénératives parmi les 25 grandes villes étudiées. Le doute demeure également sur le franchissement de la barrière placentaire.

Des seuils trop élevés ?

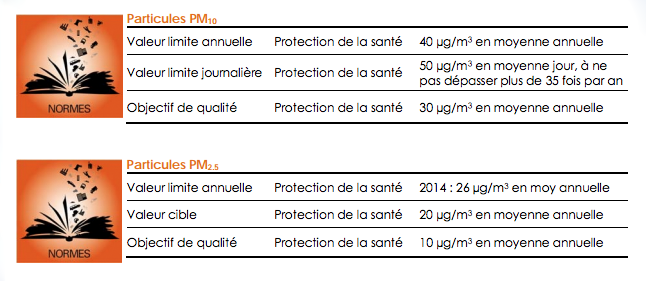

En France, l’évolution des PM10 et PM2,5 – mais aussi d’autres polluants réglementés comme l’ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote – est suivie au jour le jour. C’est ce qui permet le déclenchement des seuils d’information – au-delà de 50 µg/m³ en moyenne calculée sur 24 heures – et d’alerte – au-delà de 50 µg/m³. Dans le premier cas, la vigilance est de mise vis-à-vis des symptômes évocateurs – fatigue, mal de gorge, nez bouché, toux, essoufflement, sifflements, palpitations – voire l’adaptation des traitements des patients asthmatiques ou insuffisants respiratoires. Il est aussi déconseillé aux personnes vulnérables et sensibles de pratiquer des activités physiques intenses en plein air ou en intérieur. Dans le second cas, il est recommandé aux personnes vulnérables et sensibles de reporter les activités exigeant un effort physique.

Cela étant, ce qui est vrai en cas de pic de pollution ne vaut pas nécessairement le reste du temps. Ainsi, une étude de 2008 réalisée en Midi-Pyrénées a montré que pour un même trajet, à Toulouse, un cycliste était exposé à dix fois moins de monoxyde de carbone, cinq fois moins de dioxyde d’azote et près de deux fois moins de particules qu’un automobiliste ! Ce résultat s'explique par deux phénomènes conjugués : d'une part, la concentration de la pollution atmosphérique au sein de l'habitable fermé du véhicule et d'autre part, la durée plus longue des trajets en voiture, en raison des embouteillages.

Est-ce suffisant ? « Ce qu’on aimerait, répond Francelyne Marano, c’est obtenir une nouvelle diminution des seuils jusqu’à la valeur guide proposée par l’Organisation mondiale de la santé, soit 10 µ/m3 de particules fines en moyenne annuelle ». Pour Sabine Host également, « c’est le seuil qui a le plus de sens en termes sanitaires et celui vers lequel on souhaite tendre ». Avec une valeur moyenne européenne de 25 µ/m3, la seule ville où cette valeur soit respectée est Stockholm ! Si elle était respectée, les habitants de Paris et de la proche couronne gagneraient six mois d’espérance de vie – et jusqu’à deux ans dans les villes européennes les plus polluées selon l’étude Aphekom. En 2014, en effet, 11,1 millions, soit plus de 90 % des Franciliens, étaient potentiellement concernés par un dépassement de cet objectif, dit « de qualité » pour les PM2,5, selon Airparif.

1. Du sport ? Évitez les pratiques physiques intenses, au moins à l’extérieur – et encore plus à proximité d’un axe routier ou durant les heures de pointe ! Plus on respire, plus on inhale de polluants…

2. Un masque ? Le port du masque est totalement illusoire. Rares, coûteuses et encombrantes sont les protections qui filtrent les particules inférieures à 5 µm et puis, êtes-vous prêts à porter le masque toute la journée, à l’extérieur comme à l’intérieur ?

3. Le vélo ? Mieux vaut éviter le vélo en cas de pic pour éviter l'inhalation des particules. Prenez plutôt le métro. Mais pour agir en citoyen responsable, préférez encore le vélo à la voiture...

4. Les fenêtres ? Mieux vaut aérer, si possible tôt le matin ou tard le soir (avant ou après les heures de pointe, c’est-à-dire lorsque le trafic est le moins dense) afin de renouveler l’air intérieur, y compris les jours de forte pollution extérieure.

Sources : ministère de la santé, Haut Conseil de la santé publique

Des programmes assez ambitieux ?

« Depuis des années, on en sait suffisamment sur l’impact sanitaire de la pollution de l’air pour agir : pas besoin d’attendre les résultats des études supplémentaires. Sur quelle source agir en priorité, quel type de pathologies, cela relève du politique », martèle Sabine Host. Or la prise de conscience politique, sur ce point, est extrêmement récente. Ce n’est qu’en novembre dernier, par exemple, que le Premier ministre, Manuel Valls, a publiquement reconnu que la priorité donnée au diesel avait été « une erreur ».

En outre, pour agir efficacement, c'est toute la pollution atmosphérique qui doit être visée, explique Francelyne Marano : « Les sources de pollution atmosphérique sont liées les unes aux autres. Par une belle journée sans vent, vous trouverez de l’ozone, des oxydes d’azote et des composés organiques volatils et parmi les particules, certaines provenant directement de sources d’émission et d’autres, fabriquées secondairement à partir de l’ozone, l’azote et des COV. Tout cela constitue un ensemble. » C’est aussi à une « approche globale » qu’invite Sabine Host, lorsqu’elle recommande, par exemple, de préférer, en ville les déplacements à vélo plutôt qu’en voiture : « Il faut aussi prendre en compte les bénéfices sur la santé de l’activité physique, un autre déterminant important de la santé ».

Autrement dit, « il ne faudrait pas se contenter de remplacer les moteurs au diesel par des moteurs à essence qui cracheraient des oxydes d’azote à tour de bras », signale Bernard Jomier. Un des enjeux prioritaires est de parvenir à « bouger sans polluer », selon sa formule : réduction des embouteillages et du trafic routier dans les villes, développement du vélo… La ville de Paris s’est ainsi dotée d’un plan antipollution qui court jusqu’en 2020 et vise à l’interdiction progressive du diesel (en commençant par les cars et les poids lourds de plus 14 ans, concernés depuis le 1er juillet). Dans l’immédiat, le groupe EE-LV plaide pour l’automaticité de la circulation alternée et de la gratuité des transports en cas de dépassement du seuil d’alerte. Ailleurs dans le monde, certaines agglomérations ont adopté quant à elles des mesures drastiques de lutte contre la pollution, à l’instar de l’interdiction progressive – et couronnée de succès – du diesel à Tokyo.

La Commission européenne contre la France

Certes, d'après les données de la Commission européenne (CE), 17 États membres ne respectent toujours pas, aujourd'hui, la réglementation sur la pollution aux particules PM10. Mais dans un communiqué en date du 29 avril 2015, la CE a fermement engagé Paris à se mettre en conformité avec cette réglementation et indiqué qu'elle saisirait la Cour de justice (CJ) de l'Union européenne (UE) si elle n'adoptait pas des mesures « ambitieuses, rapides et efficaces ». En septembre dernier, la France a déjà été condamnée pour non-respect de la directive de 1991 sur les nitrates et les pollutions d'origine agricole. Bruxelles souligne que sur la pollution atmosphérique, les limites maximales journalières sont dépassées dans dix zones (Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Martinique, vallée de l'Arve, Paca, Nice, Toulon, Douai-Béthune-Valenciennes) et estime par conséquent que « la France n’a pas adopté les mesures qui auraient dû être appliquées depuis 2005 pour protéger la santé de ses citoyens ».

Signe de l'efficacité de la pression européenne ? Début juin, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal, a annoncé un Plan d'action pour lutter contre la pollution de l'air. Parmi ses principales mesures : mise en place de certificats de qualité de l'air au 1er janvier 2016 pour identifier les véhicules les plus polluants (mais sur une base de volontariat), création d'un dispositif « ville respirable en cinq ans », adoption de nouveaux bonus pour les voitures électriques et hybrides. Quelques jours auparavant, le conseil de Paris avait adopté un plan antipollution à l'échelle de la capitale : extension des zones de réduction de la vitesse automobile (à 30 km/h), création de « zones de rencontre » (20 km/h), doublement du nombre de pistes cyclables, restriction de circulation imposée aux véhicules polluants. Il en va de la santé humaine, mais aussi, de plus en plus, de la santé des comptes sociaux de la France : en avril 2015, une étude de l’Inserm chiffrait à 1 à 2 milliards d’euros par an le coût total sur la santé de la pollution, soit 15 % à 31 % du déficit 2012 (de 5,5 milliards d’euros) de la branche assurance maladie du régime général de la sécurité sociale.