À la poursuite de la peste noire

En comparant des ADN anciens et contemporains, une équipe européenne a réussi à préciser le parcours du bacille de la peste de l’Europe vers l’Asie, du Moyen-Âge au XIXe siècle. En outre, ils ont établi qu’une seule souche du bacille, celle de la peste bubonique, est à l’origine des pandémies et épidémies contemporaines.

Véronique Marsollier - Publié le

Retracer l’histoire des épidémies permet de lutter efficacement contre leur recrudescence. Dans cette perspective, une équipe européenne vient d’apporter des précisions sur le bacille de la peste, notamment sur son évolution et son parcours à travers le temps et l’espace. En comparant des ADN anciens et plus récents de cette bactérie, ils ont pour la première fois établi un lien tangible entre l’épidémie de peste noire du XIVe siècle en Europe et les épidémies contemporaines comme celle de Madagascar en 2014. Leur étude est parue dans la revue Cell Host and Microbe le 8 juin 2016.

Le bacille de la peste Yersinia pestis est l’un des agents pathogènes les plus meurtriers de l’histoire humaine. Il est notamment à l’origine de trois grandes pandémies, à commencer par la peste de Justinien qui a frappé l’Empire romain au cours des VIe et VIIIe siècles après J.-C. La deuxième pandémie a éclaté en Europe au milieu du XIVe siècle puis a continué de se propager sur le continent lors d’épidémies récurrentes jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. La troisième pandémie a émergé à l’autre bout du monde, en Chine, au cours de la fin du XIXe siècle. Loin d’être totalement éradiquée, cette infection sévit encore de façon endémique en Asie, en Amérique et surtout en Afrique.

La peste noire : des conséquences durables sur la civilisation européenne

La peste noire est une pandémie – la seule à porter ce nom – de peste bubonique causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle a frappé la population européenne à plusieurs reprises durant le XIVe siècle. 30 à 50 % de la population européenne, soit environ 25 millions de personnes auraient été tuées entre 1347 et 1352.

Sur la piste de l’ADN

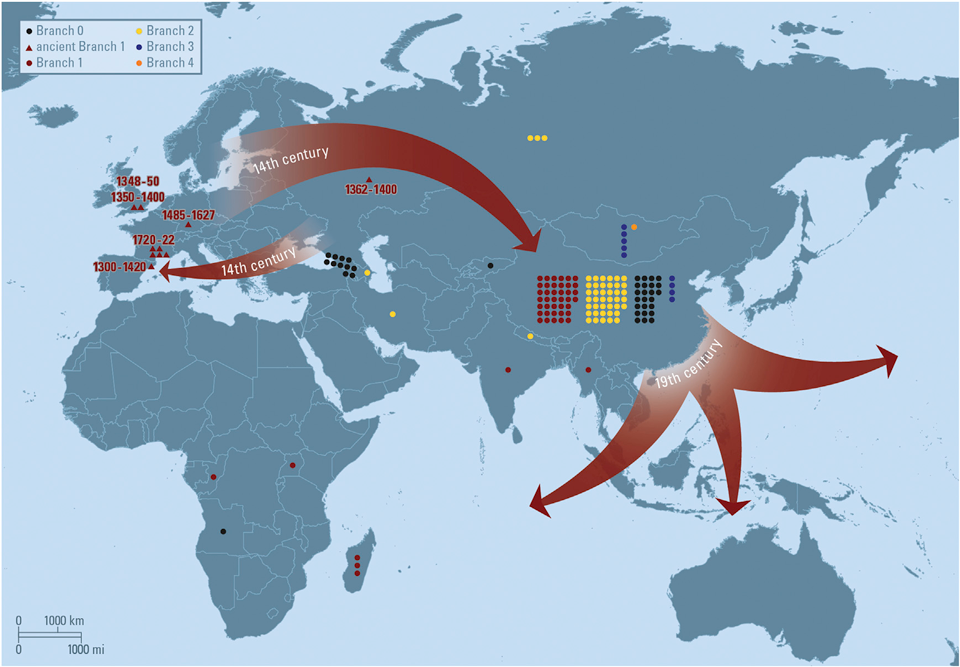

Lors d’études précédentes, des données provenant d’échantillons d’ADN et d’anciens modèles climatiques avaient suggéré que les épidémies récurrentes de la deuxième pandémie avaient été causées par plusieurs entrées de Yersinia pestis en Europe depuis l’Asie centrale. En outre, plus récemment, des scientifiques ont avancé l’hypothèse d’une migration de la bactérie d’Europe vers l’Asie à partir du XVIIIe siècle, donnant ainsi naissance en Chine à la troisième pandémie. Mais jusqu’à présent, aucune preuve génomique n’avait pu étayer ces hypothèses.

Maria A. Spyrou et ses collègues de l’Institut Max Planck de Jena en Allemagne ont voulu lever ces incertitudes. Pour cela, ils ont prélevé des dents sur des corps de personnes mortes de la peste entre le XIVe et le XVIIe siècle et inhumées dans des fosses communes à Barcelone (1300-1420) en Espagne, à Ellwangen (1485-1627) en Allemagne ainsi qu’à Bolgar (1362-1400) en Russie. Parmi les 178 victimes étudiées, les chercheurs ont pu identifier l’ADN de Y. pestis chez 32 individus. Trois d'entre eux en avaient suffisamment pour permettre le séquençage des génomes. Une fois obtenus, ils ont été comparés à ceux de 148 souches anciennes et modernes déjà séquencées. Objectif : reconstruire l’arbre phylogénétique du bacille.

Une seule souche à l’origine des pandémies

L’analyse phylogénétique porte ses fruits et répond alors à plusieurs interrogations. Tout d’abord, aucune différence n’est constatée entre la souche de la peste qui a sévi à Barcelone et les souches précédemment génotypées prélevées sur les victimes de Londres. À l’évidence pour les chercheurs Y. pestis est entré sur le continent en une seule vague pendant la seconde pandémie du XIVe au XVIIIe et non comme on le pensait précédemment en plusieurs poussées. En outre, ces deux souches ont produit une branche contenant non seulement celles retrouvées par l’équipe sur les victimes d’Ellwangen mais aussi d’autres souches provenant d’ADN déjà séquencés de victimes de la grande Peste de Marseille en 1720-1722.

Toutes ces souches appartenant à la même branche de l’arbre phylogénétique suggèrent qu’une seule lignée de Y. pestis est à l’origine de la seconde pandémie dans toute l’Europe. D’autre part, résultat encore plus significatif selon l’équipe, la souche retrouvée à Bolgar en Russie partage de fortes similitudes avec celle de Londres (Peste noire), ainsi qu’avec toutes les autres souches modernes. C’est probablement le chemin qu’a emprunté une des lignées de Y. pestis pour passer de l’Europe à l’Asie après l’épidémie de Londres, estime l’équipe, provoquant ainsi la troisième pandémie en Chine puis les flambées modernes dans le monde entier. « Le lien entre la peste bubonique et la peste moderne est donc avéré », se félicite Johannes Krause, co-auteur de l’étude. « Bien que plusieurs lignées de peste existent aujourd’hui en Chine, une seule est à l’origine les épidémies de pestes buboniques plusieurs siècles auparavant. Et elle a quitté l’Asie du Sud-Est à la fin du XIXe siècle pour se répandre ensuite dans le monde entier », précise t-il.

Loin d’en avoir terminé avec la peste, l’équipe compte bien poursuivre leur étude, avec toujours en ligne de mire de préciser l’itinéraire de la maladie, mais aussi son évolution et ses impacts sur les populations humaines. Ils envisagent ainsi de déterminer plus en détail les points d’entrée et d’achèvement des épidémies de « peste noire » en Europe.