Le baclofène transformera-t-il les essais ?

Le baclofène, une solution efficace pour arrêter de boire ? Après un premier suivi encourageant conduit sous l’égide de l’ANSM, c’est la question à laquelle s’efforcent de répondre deux essais cliniques français dont les résultats sont prévus pour cet été. En vue, si les espoirs se confirment, une autorisation de mise sur le marché dès 2016.

Laure Antoine - Publié le

« Le baclofène a changé la vie de beaucoup de patients alcoolo-dépendants, ils sont devenus indifférents à l’alcool », constate Philippe Jaury, médecin addictologue et professeur à la faculté de médecine de l’université Paris Descartes. Cette molécule est utilisée depuis les années 1970 comme décontractant musculaire. À hautes doses, elle aiderait à réduire sa consommation d’alcool, voire à devenir abstinent.

Jusque-là, la seule solution proposée aux personnes alcooliques était l’abstinence pure et simple. Désormais, « l’abstinence devient une conséquence du traitement et non pas un objectif en soi, explique Philippe Jaury, l'un des pionniers de la prescription du baclofène à hautes doses, cela change complètement la prise en charge ».

Une prescription en forte hausse

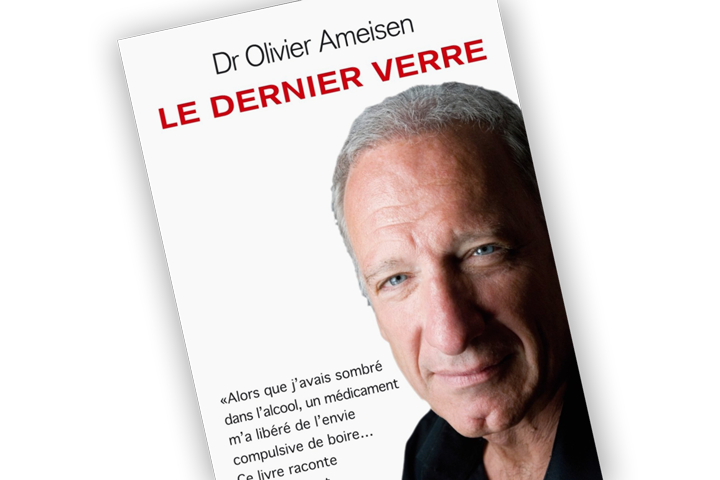

C’est avec la parution du Dernier verre (Denoël, 2008) d’Olivier Ameisen que le grand public a découvert le baclofène. Dans son livre, ce médecin raconte qu’il est devenu indifférent à l’alcool à la dose de 270 milligrammes par jour (une dose élevée qui correspond à 27 comprimés). Un résultat d’une grande portée dans un pays où 5 millions de personnes ont un problème de contrôle de leur consommation d’alcool, soit un adulte sur dix, selon l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). À ces cinq millions s'ajoutent deux millions de Français alcoolo-dépendants, selon l'estimation la plus communément acceptée. « Tous les médicaments sont axés sur les deux millions de Français alcoolo-dépendants, constate Philippe Jaury. Le baclofène permet de s’occuper aussi des cinq autres millions de patients qui ont des problèmes d’alcool sans être dépendants », estime-t-il.

Depuis le témoignage d’Olivier Ameisen, les prescriptions se sont littéralement envolées. Si bien qu’en 2012, selon l’assurance maladie, plus de 33 000 personnes alcoolo-dépendantes débutaient un traitement au baclofène, soit près de dix fois plus qu’en 2007. « Quand les patients ont appris qu’on pouvait les soigner sans exiger d’eux qu’ils deviennent totalement abstinents, on a vu arriver dans nos cabinets des gens qui, jusque-là, refusaient de venir », se souvient Philippe Jaury. Avant d'ajouter : « Ce qui est bluffant avec le baclofène, c’est qu'au bout de trois à quatre mois, des patients nous annoncent qu’ils ne boivent plus, alors que leur objectif était simplement de boire normalement, comme tout le monde ».

Philippe Jaury explique comment le baclofène a bouleversé la prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes.

Adoptée fin 2011, suite à l’affaire Mediator, la loi Bertrand permet aux associations de malades de demander à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) une nouvelle indication pour un médicament. Et c’est sous la pression conjuguée des malades et des médecins qu’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) a été accordée au baclofène, le 14 mars 2014, pour la prise en charge de l’alcoolo-dépendance. Son remboursement est autorisé depuis juin 2014.

Un bilan positif…

Il y a un peu plus d’un an maintenant que la première recommandation temporaire d’utilisation (RTU) a été accordée pour raison de santé publique au baclofène par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). D’une durée de trois ans renouvelable, elle permet aux médecins de prescrire légalement cette molécule hors autorisation de mise sur le marché (AMM) aux patients pour lesquels les autres traitements disponibles ont échoué. Les deux indications sont : le maintien de l’abstinence chez des patients sevrés et la réduction majeure de la consommation d’alcool pour des personnes alcoolo-dépendantes à haut risque. La posologie ne doit pas dépasser 300 milligrammes par jour.

L’ANSM dresse un bilan plutôt positif du suivi de six mois effectué sur quelque 2000 patients (ceux ayant effectué au moins une visite de suivi) : 74 % des patients nouvellement traités et 45 % des patients déjà traités ont vu diminuer leur besoin irrépressible de boire (craving). En outre, alors que 12 % des patients suivis étaient abstinents au début du traitement, 32 % l’étaient six mois après. Et parmi ceux qui étaient déjà en traitement, près de la moitié étaient toujours abstinents à l’issue du suivi. Une diminution moyenne de la consommation est aussi enregistrée. Elle est de 56 grammes par jour pour les patients qui débutaient le traitement, soit quatre à cinq verres de vin. Pour ceux déjà traités, elle est de 15 grammes par jour, soit un peu plus d'un verre. Toutefois, pour 1,1 % des patients, des effets secondaires graves possiblement liés au baclofène ont été rapportés, notamment de nature neurologique et psychiatrique. « Les effets secondaires sont importants et varient d'un patient à l'autre, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avec l'alcool » constate Philippe Jaury.

… mais limité

Cela étant, il relève que ce suivi présente plusieurs limites méthodologiques. Tout d’abord, « ces données ne renseignent pas sur l’effet placebo ». C'est pour cela que les études cliniques habituelles sont réalisées en double aveugle : le médecin et le patient ignorent si c’est la molécule ou le placebo qui sont prescrits. De plus, « les contre-indications spécifiques de la RTU excluent à peu près la moitié des patients », déplore-t-il. Sont écartés du suivi, par exemple, les conducteurs d’un véhicule et les personnes souffrant d’une dépression caractérisée d’intensité sévère.

Quant au portail électronique conçu pour transmettre les données, il se révèle beaucoup trop complexe à l’usage et nécessiterait, selon lui, une formation préalable. Au 20 mars 2015, quelque 5 000 patients seulement étaient enregistrés. « Cette proportion est très faible au regard de l’estimation de l’ensemble des patients traités », reconnaît l’ANSM. « Des études plus cadrées sont nécessaires conclue Philippe Jaury, c’est-à-dire randomisées en double aveugle contre placebo ».

Philippe Jaury regrette que l’ANSM n’ait pas sollicité l’avis des médecins prescripteurs.

Deux essais cliniques en cours

Outre ce suivi par l’ANSM, deux essais cliniques sont en cours en France, Alpadir et Bacloville : les premiers au monde, selon Philippe Jaury, le coordonnateur de Bacloville. À l’étranger, d’autres études se déroulent également, mais elles ont débuté plus tard.

Conduit en milieu hospitalier, Alpadir a pour objectif le maintien dans le temps de l’abstinence chez des patients sevrés. Le dosage maximum de baclofène est de 180 milligrammes par jour sur six mois. Les résultats sont en cours d’analyse.

Mené avec des médecins généralistes, Bacloville est quant à lui un essai clinique multicentrique (plusieurs lieux en France) et randomisé en double aveugle. Il porte sur 320 patients et sur un an. Le baclofène est prescrit avec une nouvelle posologie : jusqu’à 300 milligrammes par jour, une dose très élevée. « L’analyse des résultats doit débuter à la mi-avril 2015 », précise Philippe Jaury, qui ne dévoile rien des premières données, mais se montre confiant.

Il faudra aussi mieux comprendre les mécanismes d’action du baclofène : pourquoi, en effet, ne devient-il actif qu’à si hautes doses ? Directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Neuroplasticité et thérapies des addictions, Florence Noble suppose que de nouveaux mécanismes biochimiques restent peut-être à découvrir.

Florence Noble s'interroge sur les modes d'action précis du baclofène.

L’ANSM attendra de connaître les résultats de ces deux essais cliniques pour accorder l'AMM. Pour Philippe Jaury, « ils devraient permettre d’autoriser la prescription d'un baclofène à haut dosage, avec des comprimés à 60 milligrammes ». Son espoir : une AMM dès 2016.

Les résultats de l’essai clinique Bacloville sont attendus pour l’été ou la rentrée 2015.

Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec Philippe Jaury sur Universcience.tv