Le goujon asiatique, une menace à bas bruit

Introduit accidentellement en Europe il y a plus de cinquante ans et porteur d’un dangereux parasite, le goujon asiatique envahit les cours d’eau d’Europe et du pourtour méditerranéen. Une nouvelle étude confirme qu’il serait à l’origine d’un désastre écologique.

Véronique Marsollier - Publié le

Il pourrait passer inaperçu tant il est petit et banal. Mais qu’on ne s’y trompe pas : il représente une véritable menace pour l’écosystème des rivières d’Europe du pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire, comme le montre une étude conjointe de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et des universités de Bournemouth (Royaume-Uni) et Mugla (Turquie). Ce petit poisson d’eau douce est sous l’œil des scientifiques depuis plusieurs années. Mais pour la première fois, les chercheurs ont pu confirmer qu’il contribuait en milieu naturel à la contamination d’autres espèces de poissons par un parasite très virulent. Celui-ci a la particularité d’être hébergé par ce goujon dit asiatique qui en est le porteur sain. Les résultats de cette étude, réalisée sur quatre ans (2009-2013) dans un bassin versant d’Anatolie (Turquie), ont été publiés dans la revue Emerging Microbes and infections.

Les deux font la paire

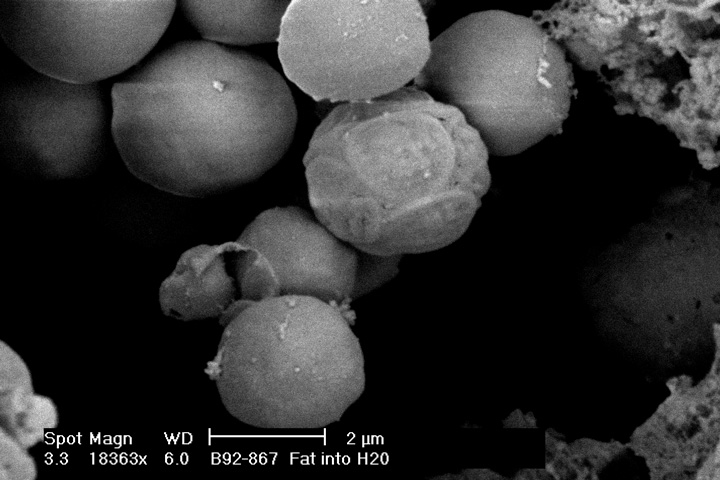

Dès 2005, les premières études en laboratoire ont montré que le goujon asiatique était lié à Sphaerothecum destruens, un pathogène étonnant à la croisée de l’animal et du champignon. Les chercheurs ont vite constaté que ce couple vivait en parfaite harmonie, le parasite n’attaquant pas le goujon, contrairement à ce qui se produit avec beaucoup d’autres espèces. En laboratoire ou en bassin artificiel contaminé, les biologistes ont constaté des mortalités élevées de l’ordre de 80 à 90 %.

Jusqu’à présent, les chercheurs se heurtaient au scepticisme des agences de protection de l’environnement, car les conséquences du pathogène dans les milieux naturels n’avaient pas pu être observées. « Les agences nous rétorquaient que si de tels taux existaient en milieu naturel, on s’en serait rendu compte, explique Rodolphe Gozlan, directeur de recherche à l’IRD (UMR BOREA) et co-auteur de l’étude. Or ce pathogène tue un grand nombre d’individus, mais sur une longue période, à l'instar d'un virus ou d'une forte pollution. Les individus atteints meurent un par un et, au bout du compte, la mortalité est élevée. La difficulté est qu'on ne peut pas les repérer de manière significative dans le milieu naturel », précise le biologiste.

Une seule manière, pour Rodolphe Gozlan et ses collègues, de vérifier ce qui se passe sur le terrain : élaborer un suivi des populations de poissons en milieu naturel dans un lieu propice à l’étude, en l’occurrence un bassin versant d’Anatolie (Turquie), saison après saison, mois après mois, pendant quatre ans.

Une mortalité dévastatrice en milieu naturel

Pour la première fois, les chercheurs ont vérifié en milieu naturel la validité des analyses faites en laboratoire et ainsi pu valider leurs modèles épidémiologiques. Trois ans seulement après avoir été introduit par le goujon, le parasite avait infecté tout le bassin versant de cette région d’Anatolie. De 2009 à 2013, la population de poissons côtoyant le goujon asiatique a chuté de 80 à 90 %. Une mortalité dévastatrice, équivalente à celle constatée précédemment en laboratoire ou en bassin artificiel. Parmi les poissons de ce bassin, « certaines espèces, listées par les organisations internationales comme vulnérables, sont dans un statut de quasi-extinction, alerte Rodolphe Gozlan. D’ailleurs, certaines d'entre elles ne sont même pas encore décrites. »

En Chine, l’association ancestrale entre le pathogène et l’hôte suggère que les populations de poissons côtoyant le goujon ont développé une sorte d’immunité au parasite, même si celle-ci n'a pas encore été étudiée. Mais en Europe, le goujon croise des espèces qui n'ont jamais été en contact avec le parasite, d'où son caractère extrêmement virulent. « C’est typiquement le problème que l’on rencontre lors de l’introduction de nouvelles espèces », explique Rodolphe Gozlan.

Autre difficulté liée à ce parasite : il s’agit d’un pathogène généraliste, capable d’affecter un grand nombre d’espèces tout en restant associé à son porteur sain, le goujon. Habituellement, un pathogène ne tue qu’une partie de l’espèce hôte, la partie survivante lui permettant de se reproduire. Mais dans ce cas-ci, le parasite n’a pas besoin d’adapter sa virulence aux espèces, puisqu’il peut les détruire sans risque de compromettre sa reproduction. Conséquence : les populations de goujons asiatiques augmentent très rapidement au détriment des autres espèces, avant de coloniser de nouveaux lieux.

Origine certifiée

L’incertitude sur l’origine de l’infection a été levée lors de l’étude. Les chercheurs ont en effet confirmé que le goujon asiatique est bien venu avec la maladie, grâce à une analyse phylogénétique de différentes souches du parasite Sphaerothecum destruens prélevées sur des tissus de différentes lignées de goujons présentes en Europe ainsi que chez des saumons infectés de Californie. Résultat : il est fort probabie que l'association entre le goujon et le parasite remonte à plusieurs milliers d’années, ce qui non seulement confirme l’origine du pathogène, mais explique aussi l’immunité développée par le goujon asiatique.

Des espèces marines atteintes

Autre révélation inquiétante livrée par l’étude, et qui a surpris les biologistes. La maladie n’atteint pas seulement les espèces d’eau douce, mais également les espèces marines. « On s’est rendu compte que les fermes aquacoles de bars proche du littoral étaient aussi infectées », révèle Rodolphe Gozlan. À l’œuvre, deux mécanismes : la nourriture à base de poissons d’eau douce contaminés, mais aussi la proximité et l'accoutumance à l’eau douce. Des populations de bars sauvages remontent en effet dans les parties peu salines des estuaires, entraînant ainsi leur contamination. « Il n’est donc pas impossible que Sphaerothecum destruens touche d’autres espèces marines », conclut Rodolphe Gozlan. D’autant que l’Europe n’est pas la seule à être touchée : on a retrouvé le parasite dans des fermes d’élevage de saumons californiennes avec une mortalité similaire de quelque 90 % des individus. Plus grave : 30 % des ces saumons contaminés revenaient de mer, indique le chercheur.

Lutter contre l’invasion

Outre ses graves conséquences écologiques, les répercussions économiques de cette contamination sont loin d’être négligeables. En effet, les revenus de l’industrie des fermes aquacoles en Méditerranée dépassent 400 millions d’euros annuels. Les chercheurs tirent donc la sonnette d’alarme afin d’inciter les acteurs européens, les agences de santé animale et celles de protection de l’environnement à se mobiliser.

Sur le terrain, il faut éviter les contaminations. Celles-ci s'effectuent par les déplacements d’espèces d’un pays à un autre ou d’un bassin à un autre. Il faudrait donc mettre en place un contrôle rigoureux de ces transferts pour éviter d’amplifier le phénomène d’invasion naturelle de l’espèce : « C’est faisable rapidement, les outils sont en place et les agences exercent déjà ce contrôle. Il suffit de mettre en place un décret visant à éviter le transport de cette espèce d’un endroit à un autre, estime Rodolphe Gozlan. D’ailleurs, j’ai mis en place en Europe un réseau de collaborateurs pour mieux communiquer et prévenir la dispersion de la maladie. »

Quoi qu’il en soit, rien n’est perdu. « Malgré son extension, le goujon asiatique n’est pas encore présent partout, constate avec soulagement Rodolphe Gozlan. Mais il faut absolument l’identifier, déterminer quelles sont les populations contaminées et cartographier sa présence pour faciliter la prise de conscience du danger. »