Le moustique tigre s’implante durablement en métropole

Vecteur biologique de la dengue et du chikungunya, le moustique tigre est sous surveillance rapprochée depuis 2006 grâce à un plan « anti-dissémination » réactivé chaque année du printemps à l’automne. Depuis deux ans, l’alerte se renforce car le nombre de cas d’infections progresse dans 20 départements du sud de la France.

Véronique Marsollier - Publié le

Depuis plusieurs années, dans le sud de la France, au printemps et jusqu'à la fin de l'automne, les journées sont perturbées par un petit agresseur envahissant et plutôt vorace : Aedes albopictus. Derrière ce nom se cache le fameux moustique tigre, vecteur biologique de deux maladies dangereuses, la dengue et le chikungunya, très présentes dans la France d'outre-mer. C’est la raison pour laquelle à cette période de l'année, depuis 2006, la direction générale de la santé (DGS) active en métropole un plan de surveillance épidémiologique. Mais ces deux dernières années, l’alerte a été renforcée car la dengue et le chikungunya sont devenus, selon l’Institut national de veille sanitaire (InVS), « un risque durable » en France métropolitaine : des cas surgissent régulièrement dans le sud de la France.

Pneus rechapés

Repéré pour la première fois à Menton en 2004, Aedes albopictus n’est pourtant pas un nouveau venu en Europe. Issu de Chine, il s’est installé en Albanie dès 1979 tout en y restant confiné. Mais c’est l’importation, en 1990, à Gênes, en Italie, de pneus rechapés (usagés mais pourvus d'une nouvelle bande de roulement) provenant des États-Unis qui a permis au moustique tigre de s’implanter de façon pérenne en Europe. Infestés d’œufs, les pneus entreposés sous la pluie ont offert des conditions favorables à l’éclosion puis au développement des larves sans qu’elles soient détectées.

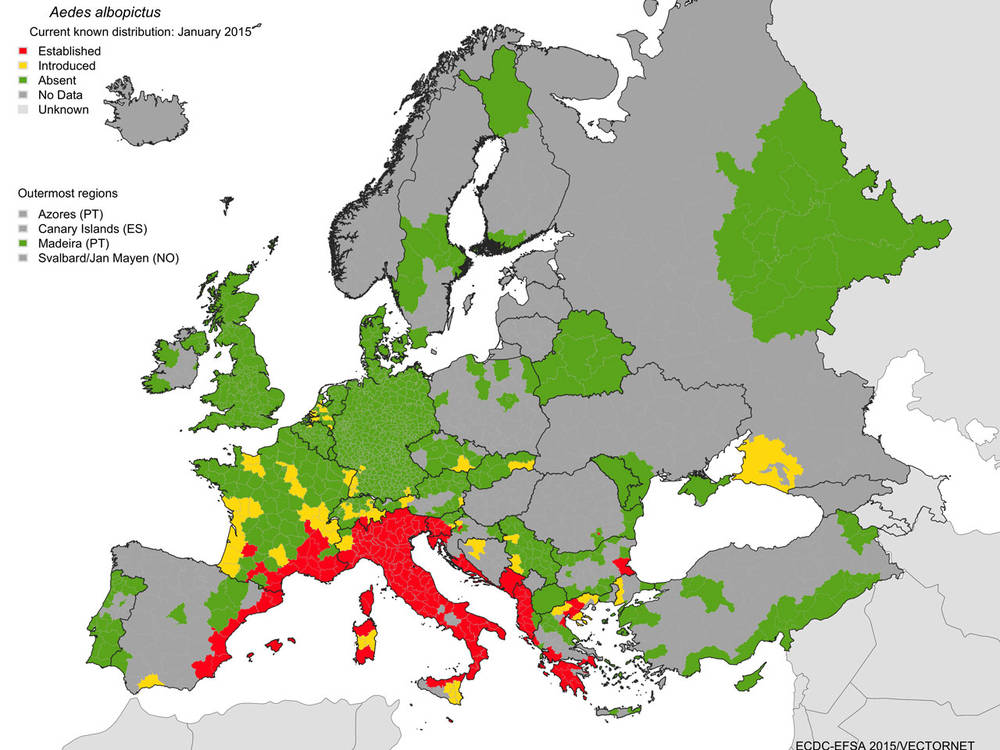

Depuis lors, le moustique tigre n’a cessé de s'étendre. On le retrouve à l’heure actuelle dans toute l’Italie, en Corse, en Espagne, en Slovénie, en Bosnie, en Albanie, en Grèce, en Bulgarie, au Monténégro, mais aussi aux Pays-Bas et en France, observe Yvon Perrin, ingénieur d’étude au Centre national d’étude des vecteurs. En 2015, il est signalé dans 20 départements du sud, du sud-est et du sud-ouest de l'Hexagone, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 28 avril de l’Institut de veille sanitaire (InVS), contre cinq départements seulement il y a encore cinq ans.

Un moustique hyperadaptable

À l'exception des rayures blanches de ses pattes qui lui valent son surnom de moustique tigre, peu de choses distinguent à première vue Aedes albopictus des 3 500 autres espèces de moustiques existant dans le monde, par exemple de Aedes aegypti, son cousin tropical aux habitudes citadines. À l’origine, c'est un moustique des forêts. Mais aujourd'hui, il colonise aussi bien des zones tempérées que des zones tropicales et prolifère dans tous les milieux pourvu qu'il y trouve à boire et à manger : la campagne, les zones urbaines ou pavillonnaires. En effet, ses œufs supportent des températures proches de 0 °C comme des températures élevées et peuvent donc passer l’hiver.

C’est pour ces différentes raisons que cet insecte s’est adapté si facilement à son nouveau territoire « de chasse ». En France, le sud-est pour le moment sa zone de prédilection, mais il se propage de plus en plus haut en utilisant le couloir rhodanien et surtout en s’invitant dans les voitures remontant l’autoroute. « Sa prolifération n’est pas particulièrement liée au réchauffement climatique. Le moustique profite plutôt de l’urbanisation qui progresse et du développement des transports », explique Anna-Bella Failloux, responsable du Laboratoire des arbovirus et des insectes vecteurs de l’Institut Pasteur. Et il n'y a aucune raison pour que le mouvement s’arrête : « En dix ans, le moustique tigre a conquis 20 départements français. Il peut s’adapter et remonter jusqu’en région parisienne... ».

Des cas importés...

Au-delà de la prolifération de l’insecte, c’est l’augmentation du nombre de cas de chikungunya et de dengue en métropole qui inquiète les pouvoirs publics. Elle se fait d’une façon progressive, mais durable. En métropole, plus de 2 327 cas de chikungunya et 953 cas de dengue – importés lors de retours de voyage – ont été rapportés par le réseau des laboratoires entre le 1er mai et le 30 novembre 2014, selon l’InVS. En 2012, seuls 48 cas confirmés dont 42 cas de dengue et six cas de chikungunya avaient été comptabilisés. Cette augmentation significative du nombre de cas importés de chikungunya en métropole par rapport aux années précédentes est une conséquence directe de l’épidémie sévissant dans les DFA (départements français d’Amérique : Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) depuis décembre 2013.

... mais aussi autochtones

Autre sujet d’inquiétude en 2014, l’augmentation du nombre de cas « autochtones », c’est-à-dire contractés en métropole. Ces transmissions s'effectuent par des moustiques infectés localement par un voyageur lui-même porteur du virus. Si les chiffres restent faibles en valeur absolue, leur progression attire l’attention des pouvoirs publics : le risque de transmission en France métropolitaine est désormais avéré. Quatre cas autochtones de dengue ont été détectés en Provence–Alpes Côte d’Azur, ainsi qu'un foyer de 11 cas confirmés (et un probable) de chikungunya dans l’agglomération de Montpellier. « La population française n’est globalement pas immunisée contre le virus du chikungunya, et c’est la première fois que des virus exotiques s’implantent en Europe par ce vecteur (Aedes albopictus) », insiste Anna-Bella Failloux.

En métropole, plusieurs facteurs facilitent la propagation de ces maladies. Tout d’abord, la concomitance entre la multiplication du moustique vecteur dans certaines régions et l’importation du virus en provenance des zones tropicales. Celui-ci progresse au gré des échanges touristiques, particulièrement l’été avec une intensification liée aux vacances. « Mais ce qu’il ne faut pas oublier, rappelle l’entomologiste Anna-Bella Failloux, c’est que le moustique doit développer certaines “compétences” pour diffuser les virus. Une épidémie ne se produit pas parce qu’un moustique infecté arrive, mais parce qu’une personne malade arrive dans un endroit où le moustique local est capable de transmettre le virus. Ce qui en fait un moustique “compétent” dans notre jargon. »

Une lutte organisée mais limitée

La métropole n’est donc pas à l’abri d’une « épidémie » comme celle qu'a connue l'Italie à l’été 2007, durant laquelle 300 personnes ont été infectées par le virus du chikungunya à partir d’un unique voyageur venu d’Inde. Cela étant, rien à voir avec les milliers de cas qui peuvent affecter les Antilles ou la Guyane, par exemple. En 2005-2006, à La Réunion, le virus du chikungunya infectait plus de 244 000 personnes, soit un tiers de la population, provoquant 203 décès. Aux Antilles, ces deux dernières années, plus de 160 000 personnes ont été infectées (avec 161 décès tous territoires confondus) selon la cellule interrégionale d’épidémiologie Antilles-Guyane.

Quoi qu’il en soit, il existe un autre facteur d’inquiétude : les moyens de lutte contre la dengue et le chikungunya restent limités en métropole comme outre-mer. La seule méthode connue à l’heure actuelle est... d’éviter tout contact avec le moustique. La lutte mécanique, qui consiste à utiliser des moustiquaires ou des répulsifs, à nettoyer régulièrement les jardins, à vider et assécher les flaques et bassins d’eau, est indispensable. Elle implique la participation de tous. Pour encourager ces gestes, la DGS a mis en place un plan de surveillance spécifique « anti-dissémination » orienté sur la détection précoce des vecteurs et des cas de maladie et sur la sensibilisation des habitants des zones où le moustique est actif.

C'est la désinsectisation qui reste la mesure la plus efficace pour éradiquer les larves (larvicides) ou les adultes (adulticides), mais elle n’est pas sans conséquences négatives. D'abord, elle exige la pulvérisation de grandes quantités de produits chimiques, faute de ciblage précis des insectes et de leurs gîtes. Ensuite, elle aggrave la résistance des moustiques aux insecticides. Du coup, les doses d'insecticides sont augmentées et finissent par pénaliser les espèces non ciblées comme les abeilles. Enfin, pour être efficace, elle implique une bonne coordination. « Or ce n’est pas ou plus le cas dans certains pays européens, qui abandonnent la lutte du fait de coupes budgétaires dues à la crise économique. Le moustique, lui, ne connaît pas de frontières », avertit Anna-Bella Failloux.

Système de surveillance mis en place

En métropole, la mise en place d’une surveillance épidémiologique depuis 2006 comprend deux dispositifs nationaux : la déclaration obligatoire ainsi qu’un réseau de laboratoires associé à un dispositif local de surveillance renforcée – par des médecins et des biologistes –dans les régions où le moustique tigre est implanté, du 1er mai au 30 novembre. Le Centre national d’étude des vecteurs (Cnev) a aussi mis en place, en 2014, à la demande du ministère de la santé, un site destiné au grand public pour surveiller plus efficacement le moustique noir à rayures blanches. Ce site officiel permet non seulement d’informer, mais aussi de signaler l’insecte, en postant une photo comme preuve.

La vaccination à la traîne

Si le moustique tigre est une véritable nuisance dans certains départements, « il ne faut pas être trop alarmiste, ni en France métropolitaine ni outre-mer, tempère Anna-Bella Failloux, où nous avons l’avantage d'un bon système sanitaire d’alerte et de lutte contre les moustiques, ce qui est loin d’être le cas dans d’autres pays ». En outre, s'il n’existe pas de traitements antiviraux contre les maladies concernées, les spécialistes français misent sur une nouvelle stratégie, dite intégrée, combinant la vaccination et la lutte anti-vectorielle.

Plusieurs vaccins contre le chikungunya sont à l’étude à l’Institut Pasteur. Des essais ont été réalisés sur quelques patients dans les Caraïbes avec de bons résultats, mais pour le moment, aucun laboratoire pharmaceutique n’investit dans son développement. De son côté, Sanofi Pasteur a développé une chimère pour lutter contre les quatre virus de la dengue, mais son vaccin n’agit que sur trois d'entre eux et pas contre le plus répandu.

Le moustique tigre est étudié dans des laboratoires de type P3 afin de mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces.

Parallèlement à la vaccination, d’autres pistes sont explorées par les chercheurs. C’est notamment le cas au Laboratoire des arbovirus et des insectes vecteurs de l’Institut Pasteur, qui s'efforce de mettre au point des méthodes de lutte alternatives, plus efficaces, en se concentrant sur le cycle de la contamination. « Le sujet de notre laboratoire, c'est la compétence vectorielle, c’est-à-dire la capacité du moustique à transmettre le virus », précise sa responsable, Anna-Bella Failloux. Quant aux techniques de lutte génétique (moustique génétiquement modifié, infection du vecteur par la bactérie Wolbachia), elle reste cantonnée pour l’heure à quelques pays très infestés (en particulier par l’espèce Aedes aegypti) et particulièrement touchés par la dengue comme le Brésil, la Malaisie, l’Indonésie ou l’Australie.