Le prion, un dangereux agent double

Quasiment inconnu du grand public avant l'automne 2000, le prion a été propulsé sous les feux de l'actualité par la crise de la “vache folle”. Particule mortelle, et/ou nouveau concept qui pourrait révolutionner notre vision de la biologie, que sait-on exactement de cette protéine ?

Philippe Dorison - Publié le

Un agent non conventionnel

Le mot ''prion'' a été inventé par le chercheur américain Stanley Prusiner, qui a reçu en 1997 le prix Nobel pour ses travaux sur cette particule. Il a notamment émis l'hypothèse très hardie (et toujours controversée, bien qu'une majorité de la communauté scientifique s'y soit ralliée) que cette molécule pouvait être à l'origine de nombreuses affections du système nerveux central, regroupées dans la classe des ESST*.

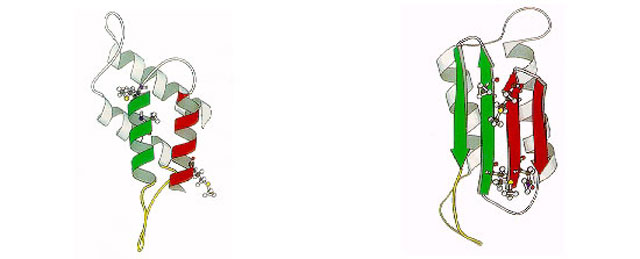

Pour devenir un redoutable agent pathogène, cette protéine aurait simplement changé de forme dans l'espace et serait capable de transmettre ce défaut de structure à ses homologues, mettant ainsi en route un processus de dégénérescence qui aboutit à la mort des neurones.

Les pionniers des maladies à prions

Si Hans Gerhard Creutzfeldt et Alfons Maria Jakob ont vu leurs noms assemblés dans la désignation d’une maladie, ils n'ont pourtant jamais mené de recherches communes. Le premier point qui rapproche ces deux spécialistes du cerveau est d'avoir travaillé dans le service du célèbre professeur Alois Alzheimer.

C'est là que le docteur Creutzfeldt s'intéresse en 1913 au cas d'une jeune patiente, atteinte d'une étrange maladie du système nerveux central qui lui sera rapidement fatale. Après autopsie, il remarque que les neurones ont été détruits dans de nombreuses régions du cerveau de la malade et publie une étude sur ce cas, considérant qu'aucune pathologie semblable n'a jamais été décrite par ses confrères.

C'est presque dix ans plus tard que le docteur Jakob publie à son tour un article sur trois autres cas d'une maladie neurologique inhabituelle, chez lesquels il note certaines similitudes avec le cas présenté par Creutzfeldt. Les points communs entre ces différents cas incitent de nombreux neurologues à rapprocher les noms des deux médecins pour désigner cette nouvelle maladie mais les travaux de Creutzfeldt et de Jakob resteront pratiquement sans suite pendant plus de quarante ans. Et jusque en 1998, certains scientifiques doutent que les cas décrits par les uns et les autres relèvent bien de la même pathologie.

Dans ce contexte d'incertitude, rien ne laissait supposer que les travaux menés à la fin des années 50 par Carleton Gajdusek en Nouvelle-Guinée pouvaient avoir un point commun avec cette maladie. Pourtant, il est maintenant admis que le kuru identifié chez les Forés, et dont la description a valu à Gajdusek le prix Nobel, partage avec la maladie de Creutzfeld-Jakob un agent pathogène commun : le prion.

Cette particule infectieuse déroutante était alors désignée comme un ATNC (agent transmissible non conventionnel). Le nom de “prion” lui a été donné par Stanley Prusiner, qui a fait l’hypothèse que la source de ces maladies était une protéine, devenue résistante après avoir changé de forme. Un concept qui bouleverse de nombreuses théories jusqu’alors admises en biologie et qui a valu le prix Nobel à son auteur.

Bien que cette hypothèse n’ait toujours pas été confirmée de façon formelle, elle est couramment acceptée par la communauté scientifique comme étant la plus probable.

De la contamination à la destruction des fonctions vitales du cerveau, tout s'accomplirait sans aucune participation d'un agent viral classique; aucun organisme muni d'ADN ne serait en cause. Il s'agit là d'une remise en cause fondamentale des bases de la biologie.

Les points de vue de deux chercheurs :

Si, jusqu'à ce jour, aucune découverte n'est venue infirmer cette théorie, le prion continue cependant de garder bien des mystères.

Le prion aux deux visages

Le professeur Jean-Louis Laplanche, membre du comité français de recherche sur les maladies à prions, nous donne quelques explications sur les questions que soulève ce prion,encore appelé ''ATNC'' (Agent transmissible non conventionnel).