L’écholocalisation : un substitut de la vue pour les aveugles

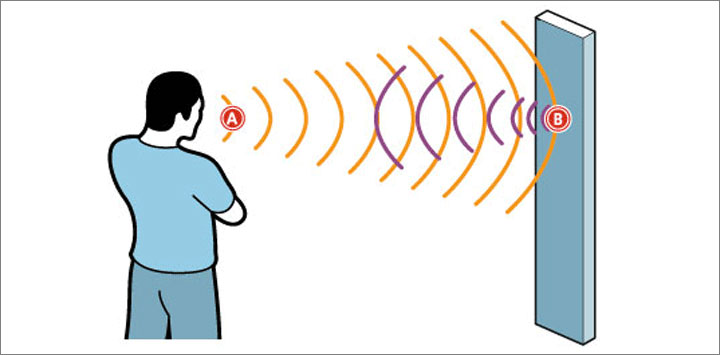

À l’instar des dauphins ou des chauves-souris, certaines personnes aveugles sont capables de distinguer des objets distants en émettant des claquements de langue ou de doigts. Selon de nouveaux travaux, l’écholocalisation chez les aveugles se substitue complètement à la vue en mobilisant les aires cérébrales habituellement dédiées à la vision.

Marie-Lyne Bazerji - Publié le

Daniel Kish, président de l'association World Access for the Blind, utilise l'écholocalisation au quotidien.

Daniel Kish est aveugle, mais ça ne l’empêche pas de faire du vélo ! Pour appréhender son environnement, il utilise – à l’instar des chauves-souris ou des dauphins – l’écholocalisation (ou écholocation) : un petit clic émis avec la bouche ou avec les doigts, qui lui permet d’apprécier les obstacles. Cette faculté intéresse depuis plusieurs années Mel Goodale, de l’université du Western Ontario, au Canada. Et lors du 9e congrès annuel de l’Association canadienne des neurosciences qui s’est tenu le 24 mai 2015, lui et son équipe ont pu présenter les résultats de leurs derniers travaux, démontrant que l’écholocalisation chez les aveugles est un substitut complet de la vision, capable de fournir des informations très complètes sur les objets environnants.

Distance, taille, texture...

Rares sont les aveugles à utiliser l’écholocalisation. Et pour cause : l’être humain n’a pas été programmé pour explorer son environnement en émettant des clics. Pourtant, force est de constater que cette technique constitue un véritable atout pour les aveugles qui la pratiquent.

Lors de précédents travaux, Mel Goodale et son équipe avaient montré comment, au niveau du cerveau des sujets, l’écholocalisation permettait d’apprécier la taille et la distance des objets environnants. Ils se sont cette fois-ci attaqués à une autre information accessible grâce à cette technique : la texture.

Chez les sujets voyants, la texture est appréhendée grâce à l’aspect visuel des objets : brillant, soyeux, mat… Les aveugles, eux, peuvent estimer la nature des objets en écoutant l’onde sonore réfléchie, nette ou feutrée.

Pour savoir comment ces informations sont traitées par le cerveau, les chercheurs ont eu recours à la technique de l’IRM. Trois groupes de sujets – des voyants, des aveugles ne pratiquant pas l’écholocalisation et d’autres la pratiquant – ont dû écouter des sons préalablement enregistrés : des échos produits par les claquements émis sur différents matériaux tels qu’un tableau blanc, une couverture et du faux feuillage.

Les résultats montrent que chez les sujets – aveugles ou non – ne pratiquant pas l’écholocalisation, c’est essentiellement la région cérébrale dédiée à l’audition qui est activée lors de l’expérience. En revanche, chez les sujets pratiquant l’écholocalisation, c’est une région très particulière du cerveau qui s’active : le cortex parahippocampique (PHC). Or c’est très exactement cette région qui est habituellement activée chez les voyants lors du processus de vision, en particulier dans le traitement de la structure et de la géométrie des objets. En somme, chez les aveugles expérimentés, l’écholocalisation se substitue physiologiquement à la vision.

Piégés par une illusion d'optique

Preuve que cette substitution est efficace, les aveugles maîtrisant l’écholocalisation se font parfois piéger par des illusions auxquelles seuls les voyants sont habituellement sensibles. C’est notamment le cas de l’illusion « taille-poids ». Lorsqu’on demande à des sujets voyants d’estimer le poids de trois cubes de même taille, mais de masses différentes, ces derniers estiment généralement que les cubes les plus petits sont les plus lourds. Les aveugles ne tombent pas dans le panneau… sauf quand ils maîtrisent l’écholocalisation !

« Travailler avec des experts en écholocalisation nous donne l’opportunité d’étudier la plasticité cérébrale, explique Mel Goodale, et particulièrement comment des aires cérébrales normalement impliquées dans l’analyse des signaux visuels sont utilisées aussi en association avec d’autres aires pour analyser les échos. En connaissant les mécanismes impliqués, on espère fournir aux ingénieurs des informations qui pourraient leur être utiles dans la conception de dispositifs visant à amplifier l’écholocalisation. »

Une aptitude qui peut s’apprendre

Si peu d’aveugles pratiquent l’écholocalisation, il est possible de développer cette aptitude en s’entraînant. Juan Antonio Martínez et son équipe de l’École polytechnique supérieure de l’université d’Alcalá de Henares, à Madrid, mènent plusieurs études sur le sujet avec l’espoir d’aider les aveugles. Dans un article paru en 2009 dans la revue Acta Acustica united with Acustica, ils recensent notamment les sons les plus efficaces pour détecter à l’oreille des objets situés devant soi. Ce semble être le cas des clics palataux. On les obtient en faisant claquer sa langue sur le palais. Selon les chercheurs, à raison d’un entraînement de deux heures par jour, un sujet peut parvenir à repérer la présence d’un objet devant lui.

Aux États-Unis, Daniel Kish enseigne lui-même l’écholocalisation. Il a d’ailleurs créé à cet effet l’association World Access For the Blind afin de transmettre au plus grand nombre la technique qu'il utilise depuis l'âge de quatre ans : le sonar flash, comme il aime à l'appeler...