L’effet cocktail démontré in vitro

« L’effet cocktail » est l’hypothèse selon laquelle la combinaison à faibles doses de molécules chimiques retrouvées dans l’environnement est nocive pour la santé. Pour la première fois, la réalité de ce phénomène vient d’être démontrée in vitro sur deux molécules.

Véronique Marsollier - Publié le

Le quotidien nous expose à de nombreuses substances chimiques : polluants environnementaux, médicaments, substances provenant de notre alimentation. La toxicité de certains de ces composés pour l’organisme humain est testée par les agences de sécurité sanitaire. En revanche, leur effet combiné sur notre santé – ou « effet cocktail » – n’avait jamais encore été étudié in vitro à l’échelle moléculaire. C’est la raison pour laquelle trois équipes de chercheurs français de l’Inserm (Centre de biochimie structurale) et du CNRS (Institut de recherche en cancérologie et Institut de génomique fonctionnelle), à Montpellier, ont uni leurs compétences afin d'élucider le mécanisme à l'origine de ce phénomène. L'étude tirée de leurs travaux, parue le 3 septembre dans la revue Nature communications, expose des premiers éléments de compréhension de l’effet cocktail.

Les perturbateurs, acteurs de premier plan

Les résultats obtenus ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche fondamentale et apportent des éclaircissements aux nombreuses questions que suscitent les perturbateurs endocriniens. Observés par les scientifiques depuis les années 1970, ces plastiques, pesticides et autres médicaments, abondamment présents dans notre environnement, sont suspectés d’être à l’origine de nombreux troubles physiologiques ou métaboliques tels que les cancers, l'obésité ou le diabète. « Certains de ces composés ont la capacité de mimer les hormones naturelles, prennent leur place dans les récepteurs (protéines régulatrices du noyau cellulaire) et les activent de manière inopportune », explique William Bourguet, directeur de recherche à l'Inserm et co-auteur de l’étude. Les scientifiques soupçonnent aussi que la toxicité de ces molécules augmente lorsqu’elles sont combinées à d’autres, même à des doses plus faibles. « Mais c’est la première fois qu’une expérimentation de ce type est menée au niveau moléculaire, comme nous l’avons fait », précise William Bourguet.

40 molécules, 780 combinaisons

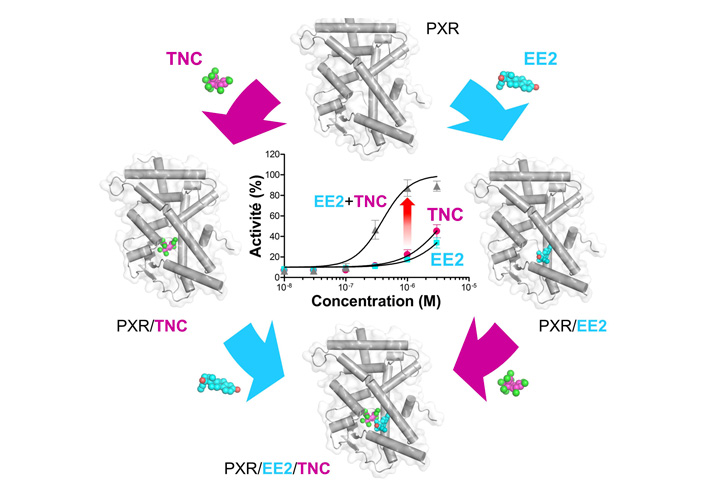

Pour dévoiler ce mécanisme, les scientifiques ont sélectionné 40 molécules issues de pesticides, médicaments et polluants environnementaux. Ils ont analysé, par cristallographie, le comportement au niveau moléculaire de ces composés ainsi que d’un récepteur propre au noyau des cellules humaines, le PXR (pour Pregnane X Receptor). Les récepteurs agissent sur les hormones ou les vitamines. « Le PXR agit comme une sentinelle de l’organisme, en détectant des niveaux élevés de molécules exogènes au corps. C’est un moyen de le protéger des molécules étrangères comme les polluants ou les médicaments – tout ce qui n’est pas physiologique – en les dégradant ou en les évacuant », explique William Bourguet. Et c'est une des raisons pour lesquelles les chercheurs ont sélectionné PXR pour l’expérience.

Après les avoir testés un par un, les équipes ont ensuite associé les 40 produits deux par deux en réalisant toutes les combinaisons possibles, soit 780 ! Résultat : l’effet cocktail a été observé entre deux molécules, l’éthinylestradiol, l’hormone de synthèse des pilules contraceptives, et le transnonachlore, proche du chlordane, un pesticide interdit au début des années 1990, mais encore très présent dans l’environnement. « Cette combinaison montre un effet synergique entre les deux molécules : au lieu d’observer une additivité, on a 10 ou 50 fois plus d’activité, et non deux fois plus seulement. On a donc reproduit l’effet cocktail in vitro », commente William Bourguet.

Séparément, l’éthinylestradiol et le transnonachlor se lient seulement à fortes concentrations au récepteur des xénobiotiques : le PXR. Autrement dit, ce sont des activateurs faibles de ce récepteur. Mais lorsqu’ils sont présents ensemble, les deux composés manifestent une affinité plus grande pour le récepteur PXR, avec comme conséquence un effet toxique à des doses auxquelles chaque composé est inactif individuellement.

Les récepteurs nucléaires d’hormones rentrent en interaction avec les molécules

« Même s'ils n'agissent pas de la même manière et ne sont pas régulés par les mêmes hormones ou vitamines, tous les récepteurs ont une structure commune », signale William Bourguet. Le récepteur (protéine) est pourvu d'une poche, cavité dans laquelle vient s’insérer une molécule physiologique, hormone ou vitamine. Cette interaction régule l’activité du récepteur. L'activation du récepteur entraîne la synthèse des gènes de différentes protéines, qui ont elles-mêmes une fonction physiologique particulière. Il existe 48 récepteurs et chacun possède une fonction particulière. Par exemple, chez la femme, le récepteur des œstrogènes (hormones) joue un rôle important dans la reproduction.

D'incalculables combinaisons

Ce travail est une première étape essentielle pour la (re)connaissance de l’effet cocktail, même si elle doit être complétée par une expérimentation in vivo. « Cela étant, d’un point de statistique, notre échantillon est trop petit pour que l’on puisse en tirer des conclusions sur l’existence d’autres couples synergiques, tempère William Bourguet. Mais si on a identifié un couple de composés qui "synergisent" sur 40 composés étudiés, on peut supposer qu'on devrait en trouver d’autres sur les 150 000 molécules présentes dans l’environnement ».

« Il nous est impossible de tester toutes les combinaisons possibles avec les 48 récepteurs existants et de détecter de cette façon l’effet cocktail de toutes ces molécules », regrette le chercheur. Mais les biologistes ne manquent pas d’idées pour avancer dans cette tâche titanesque. Ils envisagent de poursuivre leurs recherches de plusieurs manières. Tout d’abord, en ciblant leurs tests sur certains médicaments, afin de détecter des combinaisons de molécules à proscrire lors des prescriptions. Cette recherche sera d’autant plus efficace qu’elle sera conduite grâce à des robots et une stratégie combinatoire. Dans un futur proche, les trois équipes pensent aussi utiliser la modélisation afin d'observer en structure tridimensionnelle l’intégration des molécules aux récepteurs : « C’est un autre moyen pour appréhender ce très grand nombre de combinaisons possibles, ce qui est impossible d’un point de vue expérimental ». William Bourguet mentionne également une autre piste de recherche : l’activation par des associations de molécules de récepteurs comme PPAR-Gamma, qui, activé, provoque le stockage des graisses. Ce pourrait être un facteur important dans l’épidémie d’obésité observée actuellement.