Les gastro-entérites virales jouent les filles de l’air

La transmission des gastro-entérites virales est remise en question par une étude canadienne qui révèle un possible mode de contamination par voie aérienne, et donc une brèche dans les mesures d’hygiène actuelles.

Sarah Balfagon - Publié le

Les gastro-entérites se transmettent par contact direct avec une personne atteinte ou contact indirect avec des surfaces contaminées. C'est pourquoi, afin d’éviter de disséminer les virus, il est recommandé aux malades de se laver les mains après être allé aux toilettes et à tout le monde de le faire après un passage dans des lieux à risque (métro, hôpital…). Mais les résultats d'une étude parue le 30 avril dans le journal Clinical Infectious Diseases laissent penser que ces mesures sont insuffisantes. Pour la première fois, en effet, une équipe de l’université de Laval, au Canada, a mis en évidence des virus responsables de gastro-entérites – les norovirus – dans des prélèvements d’air à plusieurs mètres des personnes atteintes ! Faut-il s'en inquiéter ?

La gastro-entérite aiguë (GEA) en quelques maux...

Une gastro-entérite est définie comme « une inflammation du système digestif se manifestant par des nausées, des vomissements et des diarrhées, pouvant s’accompagner de douleurs abdominales et de fièvre ». Les risques principaux des « gastros » sont la déshydratation, un déséquilibre des ions dans le sang (sodium et potassium) en cas de diarrhée importante et des vomissements empêchant de boire et de s’alimenter. La gastro-entérite peut être causée par des bactéries ou des parasites, mais la plupart du temps elle est d’origine virale, particulièrement en période d’épidémie. Dans la catégorie virus, plusieurs acteurs sont impliqués : les rotavirus, qui provoquent des épidémies chez les enfants, les astrovirus, les adénovirus et les calicivirus humains, dont la plupart sont des norovirus.

Une transmission oro-fécale

Les gastro-entérites aiguës (GEA) ont, comme la grippe, une fâcheuse tendance à être très contagieuses et à provoquer des épidémies. Leur mode de transmission est appelé oro-fécal (ou féco-oral) car les virus, présents au niveau du tube digestif des malades, sont retrouvés dans les vomissements et les selles, et contaminent leurs futures victimes en entrant… par sa bouche ! Les recommandations nationales pour limiter la propagation des épidémies dans les établissements de soins sont donc essentiellement des mesures d’hygiène dites de contact : port de gants et de blouses de protection pour le personnel s'occupant des malades ou du linge souillé, lavage des mains au savon ou avec des solutions hydroalcooliques, isolement en chambre simple avec toilettes personnelles des malades quand c’est possible et port de masque pour le personnel responsable du bionettoyage (désinfection des surfaces).

On soupçonnait aussi que les GEA virales pouvaient se transmettre par voie aérienne dans les cas des projections de gouttelettes lors de vomissements ou suite aux déplacements du linge souillé (draps ou vêtements), qui entraînent une mise en suspension des virus de la même façon que des grains de poussière flottent dans l’air lorsqu’un tapis est secoué. Cette hypothèse se trouve confirmée par l’étude québécoise, qui met en évidence une présence importante de ces virus à distance des malades, en quantité suffisante pour contaminer (une personne peut être infectée à partir d’une dose ingérée de 18 particules).

Les prélèvements d’air réalisés dans huit hôpitaux québécois ont ainsi montré la présence de norovirus à des concentrations infectantes dans 54 % des échantillons prélevés dans les chambres à un mètre des malades, 38 % de ceux des couloirs menant aux chambres et 50 % de ceux effectués au niveau des postes infirmiers.

L’équipe menée par Caroline Duchaine, professeur au département de biochimie, microbiologie et bio-informatique de la faculté des sciences et de génie de Laval, a par ailleurs mesuré le nombre de virus intacts après pulvérisation par un dispositif mécanique : leur résistance à l’aérosolisation est d’environ 80 %. Ceci témoigne d’une capacité particulière des norovirus à persister dans l’air sous forme active et donc à se transmettre même en l’absence de contact avec les malades ou leur environnement immédiat. Ces résultats pourraient expliquer la difficulté à contenir les épidémies, même en appliquant scrupuleusement les règles d’hygiène de contact.

Le masque, la solution ?

Forts de ces nouvelles informations, les chercheurs canadiens concluent que « l’installation d’unités mobiles de filtration d’air ou le port d’une protection respiratoire près des patients frappés par la gastro-entérite pourraient être des mesures intéressantes dont il faudra tester l’efficacité ».

Responsable du Centre national de référence des virus entériques (intestinaux), le Pr Pierre Pothier nuance ce propos : « Il faut être très prudent, car on pourrait rapidement faire un raccourci en assimilant ce type de contamination à celui que l’on observe lors d’une grippe ou à la dissémination du bacille de la tuberculose, par exemple. Contrairement aux agents responsables de ces maladies, qui pénètrent par les voies aériennes, ceux qui causent les GEA agissent par voie digestive. Le port du masque ne réglera donc pas forcément le problème, car le personnel pourra se contaminer non seulement en respirant l’air, mais surtout en touchant les surfaces contaminées par les virus transportés par l’air qui s’y seront déposés, et en portant ensuite les mains à la bouche. Donc oui, ces mesures avec masque et filtration d’air permettront de diminuer le risque de diffusion du virus, mais elles n’élimineront pas totalement le risque de transmission. »

La santé publique en jeu

Cette transmission constitue un enjeu de santé publique majeur, car chaque année les gastro-entérites aiguës (GEA) virales et la grippe se disputent la première place des épidémies en France (700 000 à 3,7 millions de consultations annuelles en médecine générale pour les gastro-entérites, contre 788 000 à 4,6 millions pour la grippe selon l’INvS). Les autorités sanitaires sont donc très concernées par la réduction du nombre de cas de GEA.

Au Canada, la publication des travaux de l’équipe du Pr Duchaine pourrait avoir un impact à court terme sur les mesures d’hygiène entourant les épidémies de gastro-entérites : « Nous allons sans doute effectuer des études ou des essais visant à ajouter le port de protection respiratoire en présence de cas de gastro-entérite. En attendant, nous présenterons nos résultats aux comités de contrôle des infections nosocomiales, et nous allons suggérer que les masques soient proposés. Nous ferons de même dans nos écoles et garderies. »

En France, certains spécialistes sont également sur la piste du norovirus. Le Dr Philippe Gaspard, pharmacien hygiéniste de l’équipe inter-établissements d’hygiène hospitalière du Centre hospitalier de Rouffach (Alsace) a publié en mars 2015 une enquête dans la revue HygièneS. Il y rapportait que le personnel des services de gériatrie avait généralement de bonnes connaissances des mesures de prévention recommandées en cas de GEA, mais qu’il y avait « une méconnaissance du norovirus, de sa capacité épidémique et de sa fréquence dans les épidémies hivernales » et qu’il était nécessaire de rappeler l’utilité du port du masque.

Vers un changement ?

À la lecture de l’étude canadienne, le Dr Gaspard confirme que si la présence de virus dans l’air se confirme à distance des patients, « il faudra vite revoir nos pratiques, car le port du masque est une mesure réaliste et simple à mettre en place ».

Le Dr Loïc Simon, responsable adjoint du CClin-Est, déplore quant à lui qu’« aucune étude médico-économique n’ait encore été réalisée à ce sujet » et s'interroge sur l’acceptabilité de mesures de protection aérienne supplémentaires, notamment pour le personnel des établissements d’hébergement de personnes âgées qui « considère qu’il appartient à des structures d’accueil et non de soin, ce qui peut rendre sa coopération plus difficile ». La première étape serait donc d’informer et de sensibiliser les catégories professionnelles à risque comme les travailleurs des collectivités et les agents de santé, ainsi que les personnes fragiles.

Pour l'instant, le sujet n’a pas encore atteint les sphères décisionnelles en France. Sollicitée à propos des protections aériennes dans les GEA, la Haute Autorité de santé (HAS) a répondu qu’elle « n’a pas abordé cette question spécifique dans ses recommandations ». L’efficacité de la protection respiratoire dans les gastro-entérites virales reste donc à confirmer par d’autres études avant d’être complètement intégrée dans les pratiques. En attendant, les personnes sujettes aux gastro-entérites pourraient réduire le risque d'être contaminées en portant un masque en présence de malades et dans les transports en commun en période épidémique. Mais le lavage des mains, au savon ou avec des solutions hydroalcooliques, reste la mesure numéro un !

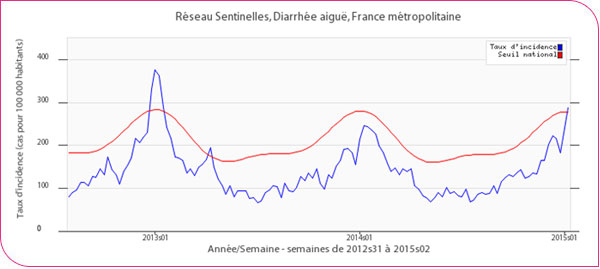

Une surveillance nationale des cas déclarés

Il est difficile de connaître exactement le nombre de personnes touchées par la gastro-entérite, car seules celles qui consultent sont susceptibles d’être recensées. L’Institut national de veille sanitaire (InVS) surveille les cas déclarés grâce à plusieurs réseaux : le réseau Sentinelles, composé de médecins libéraux répartis dans toute la France, et le réseau Oscour, constitué de services d’urgences. À ces réseaux s’ajoutent les déclarations de cas groupés dans les établissements d’accueil de personnes âgées, faites aux agences régionales de santé (ARS), et celles des cas survenant au sein des hôpitaux, qui sont faites aux comités de lutte contre les infections nosocomiales (CClin). Des épidémiologistes et le Centre national de référence des virus entériques complètent cette organisation. Pour savoir où en sont les épidémies dans une région il faut consulter les bulletins de l’InVS, régulièrement mis à jour.