Les Pygmées, révélateurs de la plasticité de la croissance humaine

La petite taille des Pygmées serait due au ralentissement de leur croissance durant la petite enfance. C'est ce que révèle une étude française menée sur le peuple Baka.

Sophie Félix - Publié le

Ce n’est pas la taille qui compte, c’est la façon dont on grandit. Voilà la principale leçon d’une étude menée en Afrique équatoriale sur les Pygmées. Malgré un poids de naissance comparable à la moyenne chez les humains, les membres de la tribu Baka prennent un retard de croissance durant leurs deux premières années.

Les Pygmées suivent la « loi des îles » : lorsqu’il y a des ressources limitées, la plupart des mammifères adoptent des proportions réduites. Ainsi, en Afrique, sur cette île environnementale que constitue la forêt tropicale équatoriale, les adultes de plusieurs tribus ne dépassent pas 1,55 mètre. Si la raison en est admise, les mécanismes en étaient jusqu'alors mal connus.

Une croissance ralentie après la naissance

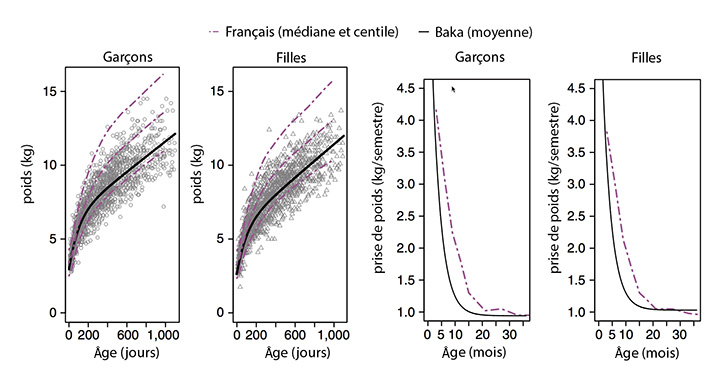

Pour la première fois, une équipe française a suivi durant huit ans ans des centaines d’individus, âgés de moins de 25 ans, du peuple Baka qui vit principalement au Cameroun et au Gabon. Le poids de naissance des enfants, puis leur courbe de croissance jusqu'à trois mois, s'inscrivent dans la médiane française. Mais la prise de poids ralentit ensuite jusqu’à l'âge de 2 ans : par rapport aux Français, les enfants Baka se situent dans le troisième centile. En d'autres termes, 3 % seulement des très jeunes Français sont plus petits que les Pygmées du même âge. Ce « retard » n’est jamais récupéré par la suite.

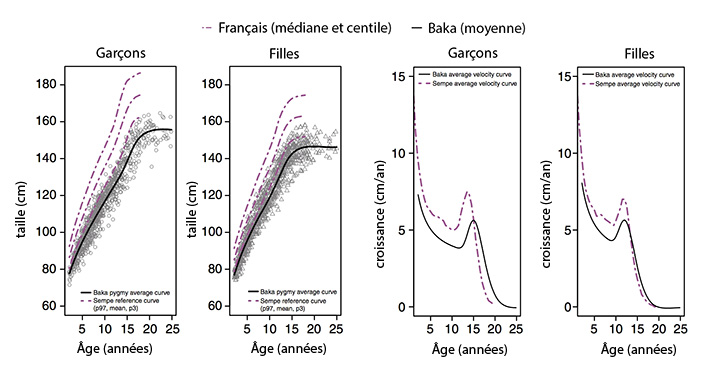

Au-delà de 3 ans, les Baka suivent ainsi la courbe de croissance propre aux êtres humains, avec un pic à la puberté. Le gain de poids est similaire à celui des Français du troisième centile et commence vers 8 ans chez les filles et avec un léger retard vers 10,6 ans chez les garçons. Les jeunes Pygmées grandissent moins vite mais atteignent la maturité au même âge que nous. Au total, leur taille demeure inférieure à la norme statistique : les filles mesurent en moyenne 147 centimètres à 18 ans et les garçons grandissent jusqu’à 20 ans pour atteindre 154 cm. Leur poids se stabilise à partir de 19 et 22 ans respectivement. Leur indice de masse corporelle adulte, atteint vers 21 ans, correspond d’ailleurs aux standards français.

Publiée dans Nature Communications, l’étude contredit par la même occasion l'hypothèse selon laquelle les femmes Pygmées seraient petites car elles enfanteraient très tôt, ce qui bloquerait la croissance. Elles ont leurs premières menstruations dans la moyenne des populations industrialisées, quoique 2,5 ans après le pic de croissance (contre moins d’un an habituellement) sans doute en raison d'une moindre masse graisseuse. De même, elles auraient leur premier enfant vers 18 ans, bien après le pic de croissance.

Une convergence évolutive

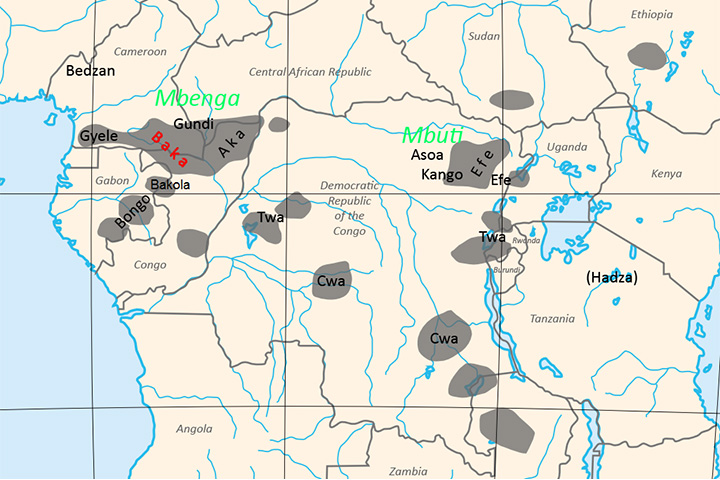

Deux grands groupes d'individus de petite stature se partagent l’Afrique d’est en ouest, le long de la forêt équatoriale. Des études précédentes ont montré que chez les peuples d’Afrique de l’Est, comme les Sua et les Efe, c'est un mécanisme prénatal qui était en cause : une taille de naissance inférieure à la nôtre, avant une croissance normale. À partir d’un ancêtre commun, deux processus distincts ont donc permis le développement de Pygmées : on parle de convergence évolutive.

Cette plasticité de la croissance humaine peut connaître des adaptations rapides. En effet, ces deux groupes de l'Afrique équatoriale se sont séparés il y a moins de 20 000 ans.