L'Homme, superprédateur n° 1

En effectuant des comparaisons systématiques entre pêcheurs et prédateurs marins et terrestres, des chercheurs montrent que les humains déséquilibrent l'ensemble de leur environnement.

Sophie Félix - Publié le

L’Homme se jacte volontiers d’occuper le sommet de la chaîne alimentaire. De fait, une équipe canadienne montre que l’être humain est un prédateur à part, un chasseur et un pêcheur qui tue plus que n’importe quel autre prédateur et d’une manière qui, en outre, met en danger tout l’écosystème planétaire.

Des estimations minutieuses

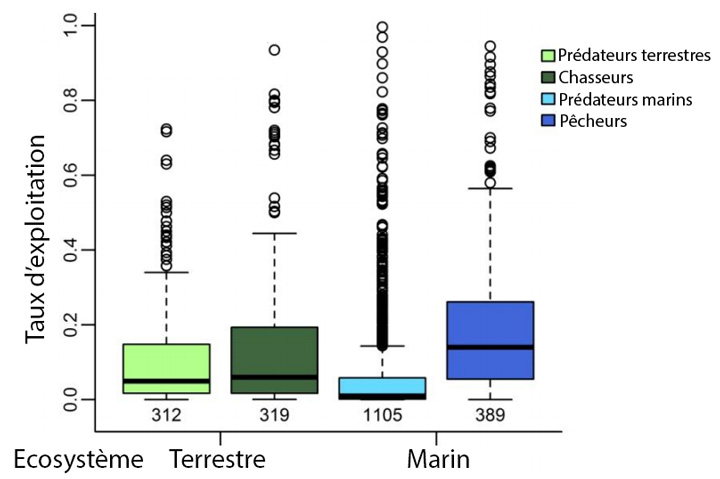

L’équipe du Dr Darimont, professeur à l’université de Victoria et directeur scientifique de la fondation Raincost Conservation, a rassemblé de nombreuses études (datant de 1990 à 2010) pour estimer le « taux d’exploitation » annuel de 399 espèces, c’est-à-dire le nombre d’animaux tués par un prédateur rapporté à la population totale de l’espèce en un an. Côté océans, 1494 estimations ont été faites sur 282 espèces, chaque estimation représentant l’interaction entre un prédateur et une proie donnés. Côté continents, les chercheurs ont rassemblé 631 estimations sur 117 espèces continentales séparées en herbivores, carnivores de taille moyenne (inférieure à 15 kilogrammes) et de grande taille (supérieure à 15 kg ou à la tête de sa chaîne alimentaire). Tous les océans et tous les continents, sauf l’Antarctique, ont été couverts.

L’étude publiée dans Science compare les taux d’exploitation des prédateurs naturels, marins et terrestres, à ceux des chasseurs (professionnels et sportifs) et des pêcheurs et industriels de la pêche. Résultat : l’Homme est bel et bien un superprédateur. En particulier, l’être humain surexploite les proies qu’il partage avec les prédateurs animaux : il dépasse le taux des prédateurs naturels les plus gourmands.

Les carnivores et surtout les poissons

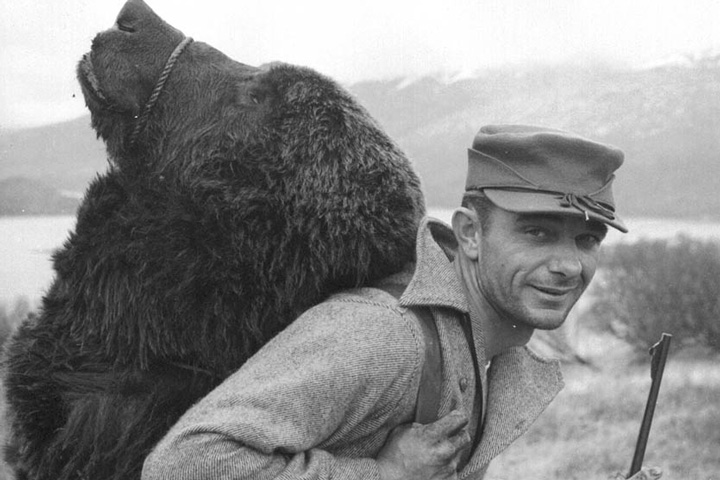

Mais l’Homme est aussi unique dans son comportement de chasse : il considère les grands carnivores eux-mêmes comme des proies. Nous tuons les grands carnivores neuf fois plus qu’ils ne se tuent entre eux et 3,7 fois plus que nous ne tuons les herbivores. Or nous ne consommons que ces derniers : les grands carnivores, comme les lions ou les ours, ne sont chassés que pour le sport ou pour protéger les troupeaux.

Des différences géographiques apparaissent également pour la première fois. Proportionnellement au nombre d’animaux disponibles, les herbivores sont ainsi plus chassés en Europe et en Amérique du Nord qu’en Afrique. Cela s’explique en partie parce que les populations d’herbivores africains sont vastes, ce qui diminue les taux. Par ailleurs, l’étude s’appuie uniquement sur les proies recensées, ce qui peut diminuer artificiellement les résultats.

C’est dans la mer que les dégâts de l’Homme sont les plus importants. Le taux d’exploitation des pêcheurs dépasse souvent 10 % de la biomasse disponible, contre seulement 1 % pour les autres prédateurs marins. Le taux de l’Atlantique est aussi 2,9 fois supérieur à celui du Pacifique, en raison, d’une part, d'une densité démographique humaine accrue et donc d'une activité de pêche plus intense et, d'autre part, d'une biomasse déjà réduite par les abus passés.

Un chasseur sachant chasser...

Expansion géographique très rapide, avantages technologiques et pratique de la chasse pour le sport et la compétition sont autant de raisons qui contribuent à la place de superprédateur de l’Homme – qui est, en outre, le seul à s’être associé à un autre prédateur naturel, le chien, pour accroître sa capacité de chasse.

... dangereux pour l’écosystème mondial

Ce comportement extrême entraîne de lourdes conséquences sur l’écosystème. L’Homme attaque les animaux adultes à un taux 14 fois supérieur aux prédateurs non humains, qui préfèrent les jeunes proies ou les animaux faibles, plus simples à attraper. Nous recherchons au contraire les proies les plus grandes et, pour le sport, les plus impressionnantes. Or, quand les adultes sont tués, les possibilités de reproduction diminuent. L’être humain intervient ainsi dans la sélection naturelle et les espèces voient leur taille diminuer artificiellement.

Pis, l’Homme est le seul prédateur à mettre en danger la survie même d’une espèce chassée, ce qui pourrait bouleverser la chaîne alimentaire. En 2015, près de 40 % des espèces de poissons du Nord-Est de l’Atlantique sont ainsi menacées. Dans la nature, si une proie se raréfie, son taux d’exploitation diminue, notamment parce que les prédateurs ont moins d'occasions de la tuer. Mais ce principe de régulation ne fonctionne pas avec l’Homme, pour lequel ce qui est rare est cher et donc recherché. Un cercle vicieux qui accélère le déclin des espèces rares. Les conséquences pourraient être dramatiques : si les grands carnivores venaient à disparaître, les herbivores pourraient se multiplier de façon incontrôlée et monopoliser les ressources, ou bien disparaître sous la pression d’une population croissante de petits carnivores.

Le long terme avant la chasse à courre

D’après les auteurs, il n’y a qu’une seule solution à ce déséquilibre causé par l’Homme : il faut repenser le concept d’exploitation durable en s’inspirant des prédateurs naturels et en imposant, si besoin, des limites culturelles, économiques ou légales. Les campagnes de réduction et de contrôle de la pêche restent très insuffisantes : pêcher un poisson tous les 25 disponibles, soit le taux de pêche de 0,04 actuellement visé, est encore quatre fois plus que le taux des prédateurs marins naturels. L’Homme est encore loin de devenir un prédateur écologique.