L'Homme sur Terre il y a 2,8 millions d’années ?

Une mandibule d’hominidé datée de 2,8 millions d’années a été trouvée sur le site de Ledi-Geraru, en Éthiopie. Elle pourrait constituer la plus ancienne trace du genre Homo, repoussant ainsi son origine de 400 000 ans.

Véronique Marsollier - Publié le

Il a fallu plus de dix ans pour que la persévérance d’une équipe d’anthropologues américains et éthiopiens soit récompensée. Ils ont mis au jour, en 2013, sur le site de Ledi-Geraru, dans l’Afar, une région du nord-est de l’Éthiopie, une mandibule d’un hominidé âgé d’environ 2,8 millions d’années. Les scientifiques estiment, dans une étude parue dans la revue Science du 5 mars 2015, qu’elle pourrait appartenir à un spécimen du genre Homo, le plus vieux connu à ce jour.

Une période charnière peu prolixe

Ce nouveau fossile sort de l'ordinaire à plus d’un titre, à commencer par sa datation. Erin DiMaggio, de l’université de Pennsylvanie, et ses collègues chargés de l’étude géologique et environnementale du site ont procédé à la datation de la mandibule. Résultat : le spécimen est âgé de 2,8 à 2,75 millions d’années. « Pour des raisons dues aux hasards de la géologie, on a retrouvé très peu de fossiles datant de 2 à 3 millions d’années », explique Jean-Renaud Boisserie, chargé de recherche au CNRS et à l’Institut de paléoprimatologie, paléontologie humaine (IPHEP) de Poitiers. Il existe donc peu d’informations sur l’évolution de la lignée humaine durant cette période.

Un constat d’autant plus frustrant pour les anthropologues que cette période correspond au passage d’Australopithecus au genre Homo, c’est-à-dire à l’Homme. « Avant 3 millions d’années, les hominidés possédaient des caractéristiques plutôt simiesques : ils étaient arboricoles, vivaient dans les forêts et avaient de petits cerveaux, n’utilisaient pas d’outils. Après 2 millions d’années, ils ont de plus gros cerveaux, des outils de pierre et mangent de la viande, c’est donc une période très importante en terme d’évolution humaine », explique Brian Villmoare, anthropologue de l’université du Nevada.

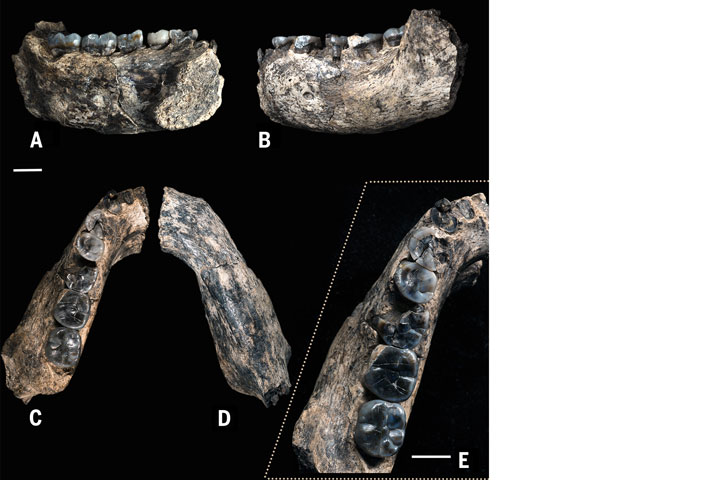

Le fossile, répertorié sous le nom de code LD350-1, est une demi-mandibule avec cinq dents intactes. Selon l’analyse conduite par Brian Villmoare et William H. Kimbel, directeur de l’Institut des origines de l’Homme de l’université de l’Arizona, la mâchoire présente des traits primitifs comme pouvaient en posséder les australopithèques, dont un menton fuyant. Mais aussi, plus curieusement, des molaires fines, des prémolaires symétriques et une mâchoire proportionnée, propres au genre Homo.

Homo ou australopithèque ?

Pour William Kimbel, coauteur de l’étude, il ne fait aucun doute que la mâchoire de Ledi-Geraru réduit l’écart entre Australopithecus et les premiers Homo. « C’est un excellent cas de fossile transitionnel dans une période importante de l’évolution humaine », affirme-t-il. Si tel était le cas, l'Homme serait donc apparu sur Terre 400 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait !

Pourtant, Brian Villmoare, autre coauteur, reste prudent : « Ce n’est qu’une demi-mandibule avec des dents, nous ne pouvons pas dire si le spécimen avait un cerveau plus grand, ou à quoi pouvait ressembler le corps, par exemple long avec des bras courts ». Jean-Renaud Boisserie, de l’IPHEP, relativise aussi l'importance de la découverte. « On a retrouvé dans le bassin de l’Afar un Australopithecus gahri qui ressemble fortement à ce qui vient d'être découvert. Pour être certain que la mandibule a appartenu à un hominidé du genre Homo, il faudrait un peu plus de matériel et notamment un crâne ».

Un environnement décrypté

Au-delà de la datation, l’étude géologique et environnementale connexe a permis de reconstituer l’environnement dans lequel vivait l’hominidé. La région était couverte principalement de prairies mixtes et d’arbustes, avec peu d'arbres. Les chercheurs décrivent aussi un lac et des rivières peuplées d’hippopotames, de crocodiles et de poissons. Mais ils ont aussi détecté, sur les fossiles de la faune locale vivant vers 2,8 millions d’années, les traces d’une période d'assèchement. Cette évolution du climat a pu jouer un rôle dans l’adaptation des lignées humaines, sans qu'on puisse dire encore si elle a eu une influence sur l’évolution du genre Homo.