Obésité et surpoids en France : 1 personne sur 3 !

Selon les résultats de la dernière enquête ObÉpi publiée en septembre, près de 20 millions de personnes vivant en France sont en surpoids, dont 6 millions sont obèses. Même si, globalement, l'augmentation du nombre de cas tend à se ralentir depuis neuf ans, l'enquête révèle une élévation toujours plus importante des formes graves d'obésité.

Jérémie Bazart - Publié le

Hommes et femmes, égaux face à l’obésité ?

Lancée il y a neuf ans par le laboratoire Roche, l'Inserm et l'hôpital de l'Hôtel-Dieu (Paris), l'enquête ObÉpi (pour épidémiologie de l'obésité) confirme en 2006 les résultats des années précédentes : la proportion de personnes obèses dans la population générale vivant en France ne cesse d'augmenter.

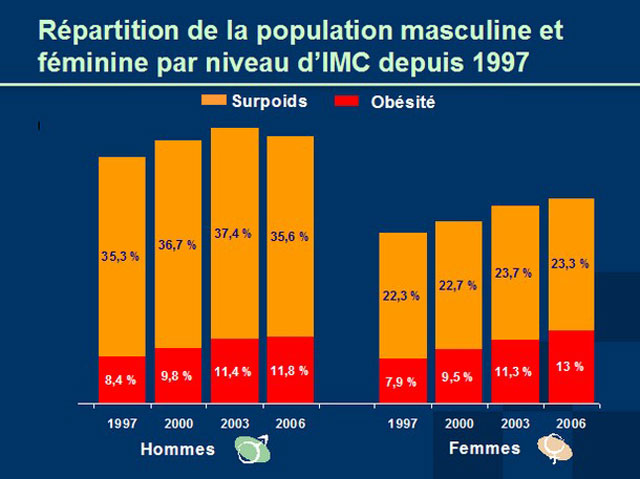

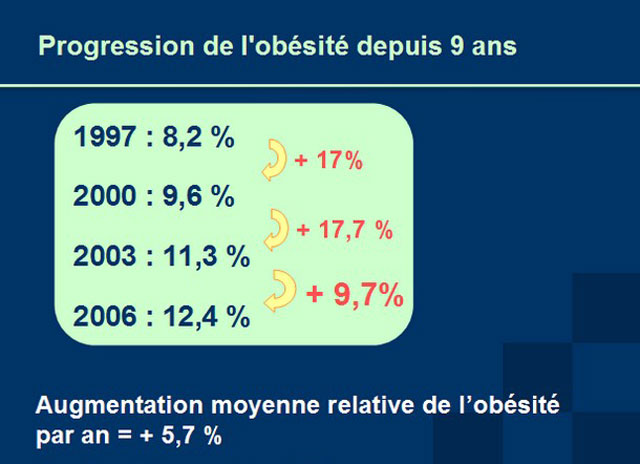

En 1997, l'obésité concernait 8,2% de la population. Dans la dernière étude rendue publique le 19 septembre, on découvre que globalement 12,4% de la population adulte est obèse aujourd'hui (11,8% des hommes et 13% des femmes).

Cette situation est retrouvée quel que soit le sexe même si, sur neuf années, l'étude montre une hausse plus rapide et plus importante de la prévalence de l'obésité chez les femmes (+64%) que chez les hommes (+40%).

Le surpoids, quant à lui, concerne 29,2% des personnes vivant en France, soit 13,9 millions d'individus. Plus d'un tiers sont des hommes et 23,3% sont des femmes.

Le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC)

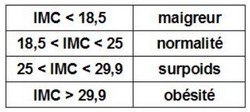

L'indice de masse corporelle (IMC) est un indicateur qui permet d'évaluer la corpulence, c'est-à-dire la quantité de masse grasse de l'organisme chez l'adulte de 18 à 65 ans (il se calcule différemment pour les enfants ou les femmes enceintes).

L'IMC est le résultat de la division de la masse M (exprimée en kg) par le carré de la taille T (exprimée en m) soit : IMC=M/T2. Un IMC en deçà de 18,5 signe une maigreur.

A ce propos, Madrid vient d'exclure des défilés de mode les mannequins féminins dont l'IMC est inférieur à 18 afin d'éviter les incitations à l'anorexie.

Des résultats hétérogènes

Concernant les indices socio-économiques, l'enquête ObÉpi confirme une fois de plus que la fréquence de l'obésité est inversement proportionnelle aux revenus : 19% des personnes obèses vivent avec moins de 900 euros par mois, tandis que 5% d'entre elles gagnent plus de 5 301 euros.

Marie-Aline Charles, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'Inserm. © CSI 2006

Marie-Aline Charles, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'Inserm. © CSI 2006

De plus, même si l'augmentation du nombre de personnes obèses touche l'ensemble du territoire, l'étude de 2006 confirme des disparités géographiques relevées lors des précédentes enquêtes. Le Nord reste ainsi la région la plus touchée (18,1%) suivi par l'Est et le Bassin parisien. De même, la répartition des personnes obèses n'est pas homogène en fonction de l'âge. 16,5% des personnes âgées de plus de 65 ans sont obèses, contre 12,4% dans la population générale. Dans ce groupe des plus de 65 ans, la prévalence de l'obésité diminue au fur et à mesure que les personnes avancent en âge : elle passe ainsi de 17,9% chez les 65-69 ans à 11,6% chez les 80 ans et plus.

Malgré ces chiffres, avec une hausse de près de 9,7% par rapport à la précédente enquête de 2003, l'augmentation du nombre de personnes obèses tend à s'atténuer (elle était de 17% pour la période 1997-2003 et de 17,7% entre 2000 et 2003). En moyenne, l'augmentation de l'obésité est de 5,7% par an.

Cet infléchissement, qui a d'ailleurs aussi été observé aux Etats-Unis, doit cependant être confirmé par d'autres études car certains chiffres de l'enquête ObÉpi ont été obtenus par extrapolation et non par recueil direct.

Les graisses abdominales en hausse

Marie-Aline Charles : De quoi la masse grasse est-elle responsable ? Marie-Aline Charles est directeur de recherche à l'Inserm. © CSI 2006

Marie-Aline Charles : De quoi la masse grasse est-elle responsable ? Marie-Aline Charles est directeur de recherche à l'Inserm. © CSI 2006

Entre 1997 et 2006, la population vivant en France a grossi de 2,1 kg, a grandi de 0,4 cm et a pris 3,4 cm de tour de taille. Ce dernier critère est le plus simple pour évaluer la graisse abdominale – mise en cause notamment dans le risque de mort subite cardiaque – et ce, même chez les sujets qui présentent un indice de masse corporelle normal.

La définition actuelle de l'obésité abdominale est un tour de taille supérieur à 88 cm chez les femmes (hors grossesse) et à 102 cm chez les hommes.

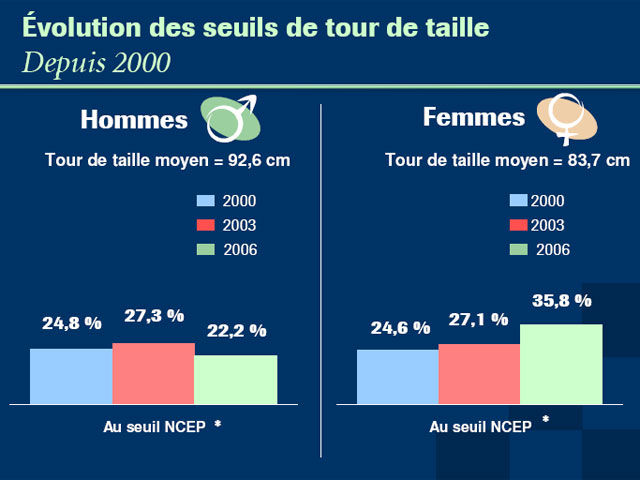

Au cours des trois dernières années, l'enquête ObÉpi montre que le nombre de femmes dont le tour de taille est supérieur à ce seuil est passé de 27,1% à 35,8%, confirmant ainsi les résultats obtenus pour le calcul de l'IMC, à savoir une hausse plus rapide et plus importante de la prévalence de l'obésité chez les femmes. En neuf ans, le tour de taille moyen des hommes a pris 2,4 cm alors que celui des femmes en a gagné 4,5.

L’effet générationnel

Marie-Aline Charles : Les femmes nées dans les années 1970 ont le même tour de taille que leur mère. © CSI 2006

Marie-Aline Charles : Les femmes nées dans les années 1970 ont le même tour de taille que leur mère. © CSI 2006

Avec un recul de neuf ans, l'enquête ObÉpi permet déjà d'observer un « effet générationnel ». C'est-à-dire qu'à un âge donné, les jeunes générations ont un indice de masse corporelle supérieur (de 5 à 10%) à celui de leurs aînés. En clair, cela signifie que l'obésité arrive plus tôt dans la vie. Bien que les enfants soient exclus de l'étude (qui concerne des personnes âgées de 15 ans et plus), « il y a de bonnes raisons de croire que l'obésité touchant les jeunes adultes devait déjà exister dans l'enfance », explique Marie-Aline Charles.

Une prévention suffisante ?

L'un des objectifs annoncés par le gouvernement, en janvier 2006, dans le cadre de son deuxième programme « nutrition santé », est de « réduire de 20% l'obésité de l'adulte et d'interrompre l'augmentation de la prévalence de l'obésité chez les enfants ». Pour cela, le ministère de la Santé prévoit de rendre systématique le dépistage du surpoids et de l'obésité en milieu scolaire, d'intégrer dans les formations initiales des professionnels de santé des notions pratiques liées à la prise en charge de l'obésité ou encore d'équiper les centres hospitaliers en matériel permettant d'accueillir les personnes obèses. Ces actions seront-elles suffisantes pour enrayer ce que l'OMS considère, depuis 1998, comme une épidémie qui touche plus d'un milliard de personnes à travers le monde ?