Pour un retour en grâce des légumineuses

Les Français seraient les plus petits mangeurs de légumineuses de la planète : seulement 1,7 kg de lentilles, pois chiches, fèves, haricots secs par personne et par an. Emboîtant le pas à la FAO qui a déclaré 2016 « Année internationale des légumineuses », l’Inra souhaite convaincre consommateurs, producteurs et industriels des bénéfices de ces aliments avec pour cela quelques arguments de pois !

Paloma Bertrand - Publié le

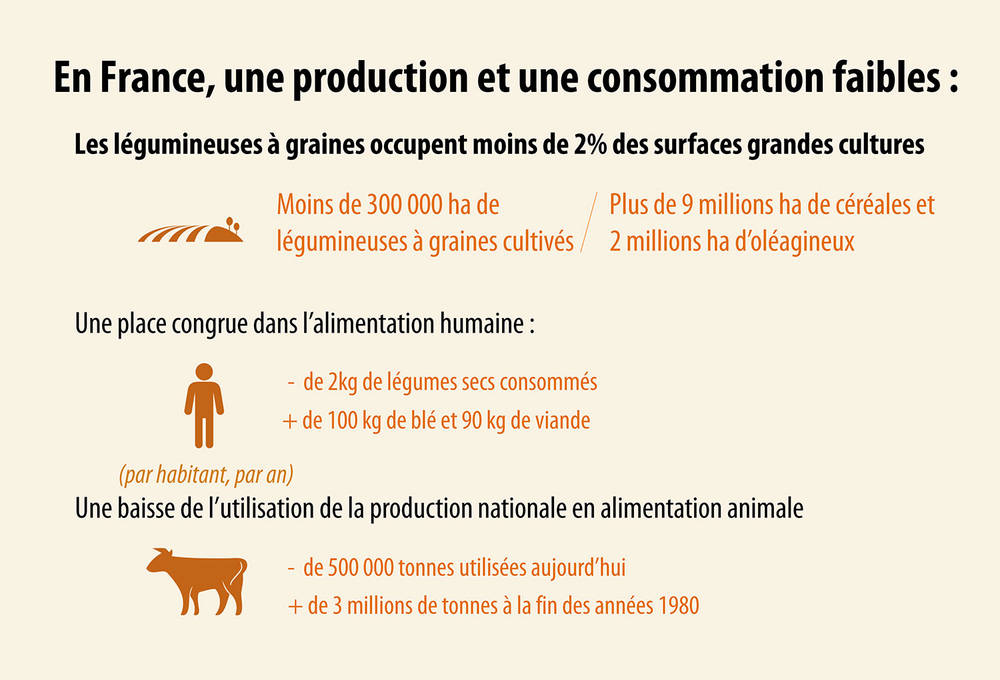

Les Français ne consomment plus que 1,7 kg de légumineuses par habitant et par an quand ils en consommaient 7 il y a moins d’un siècle. Sur un kilo d’aliments ingéré quotidiennement, seulement 13 grammes proviennent de légumes secs. Pourquoi une telle déconfiture ? Les raisons de cette désaffection pour les lentilles, pois chiches, fèves et autres haricots secs sont multiples. Considérées comme l’aliment du pauvre, les légumineuses ont été délaissées au profit d’une alimentation de plus en plus carnée. Peu adaptés à des vies sédentaires, les plats traditionnels comme le cassoulet ou le petit salé ont également déserté nos assiettes. Les 24 heures de trempage et l’heure de cuisson recommandées pour que certaines espèces soient plus digestes ne conviennent plus aux ménages qui consacrent de moins en moins de temps à la cuisine.

Le consommateur n’est pas le seul responsable. Un traité signé entre l’Europe et les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale élimine les taxes sur le soja américain : l’agriculture du Vieux continent se détourne des légumineuses utilisées pour l’alimentation animale et privilégie les céréales et le soja importé. Résultat : en France, la culture de légumineuses ne couvre plus que 200 000 hectares aujourd’hui, contre 800 000 au début des années 90.

Un regain d’intérêt

Portées par l’essor du bio et des régimes végétariens, les légumineuses regagnent du terrain. En culture biologique, un agriculteur sur deux cultive des légumineuses. Ces plantes présentent en effet le double avantage de se nourrir de l’azote présent dans l’air et d’enrichir d’azote le sol sur lequel elles sont cultivées. Sur le plan nutritif, elles sont riches en fibres et en protéines et lorsqu’elles sont consommées en association avec des céréales, elles se substituent aux protéines carnées. Ces atouts plaident en faveur du développement des légumineuses à l’échelle de la planète tant pour leur bilan écologique que pour la sécurité alimentaire des 7 milliards de Terriens.

© CNRS

Sous l’instigation du Canada qui en deux décennies a quadruplé ses surfaces de culture de légumineuses pour devenir le premier producteur mondial de lentilles et de pois, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a proclamé 2016, « Année internationale des légumineuses ».

Au menu de la recherche

Mais relancer la consommation et la production française n’est pas une promenade de santé. Il faut une volonté politique forte — en France, les légumineuses sont encore classées parmi les féculents donc souvent considérées comme des aliments riches en sucre. Du côté de la recherche, l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) est mobilisé : Jean-Michel Chardigny, directeur de recherche, s’est attelé depuis un an à fédérer les études menées à l’Institut sur les légumineuses. La volonté est d’arriver à développer en même temps la consommation et la production, tant pour l’alimentation humaine qu’animale. Les recherches portent donc sur l’amélioration des variétés pour les rendre plus digestes, plus rapides à consommer et pour augmenter leur efficacité nutritionnelle. L’Inra qui dispose d’une collection de légumineuses venues du monde entier travaille à partir de cette collection à obtenir des plantes aux rendements accrus et résistantes aux stress : gel, maladies ou insectes parasites.

Pour relancer la consommation, des équipes travaillent à la création de nouveaux produits : un brevet vient d’être déposé pour une gamme de spaghettis 100 % légumineuse, beiges pour les pâtes à base de fèves, bleutées pour celles à base de lentilles vertes, blanches pour celles à base de haricots. D’autres équipes planchent sur la création de yaourts enrichis aux protéines végétales. Et des industriels développent déjà des farines de protéines de pois et de lupins qui entrent dans la composition de plats cuisinés.

Les 31 mai et 1er juin, plus de 200 experts se sont réunis à Dijon pour les premières rencontres francophones sur les légumineuses. Gageons que ces efforts porteront dans quelques années leurs fruits !