Premières greffes d'utérus autorisées en France

La France vient d’autoriser le CHU de Limoges à réaliser un premier essai clinique de greffe d’utérus sur huit femmes souhaitant devenir mères. Cette décision intervient un an après une première mondiale réalisée en Suède.

Paloma Bertrand - Publié le

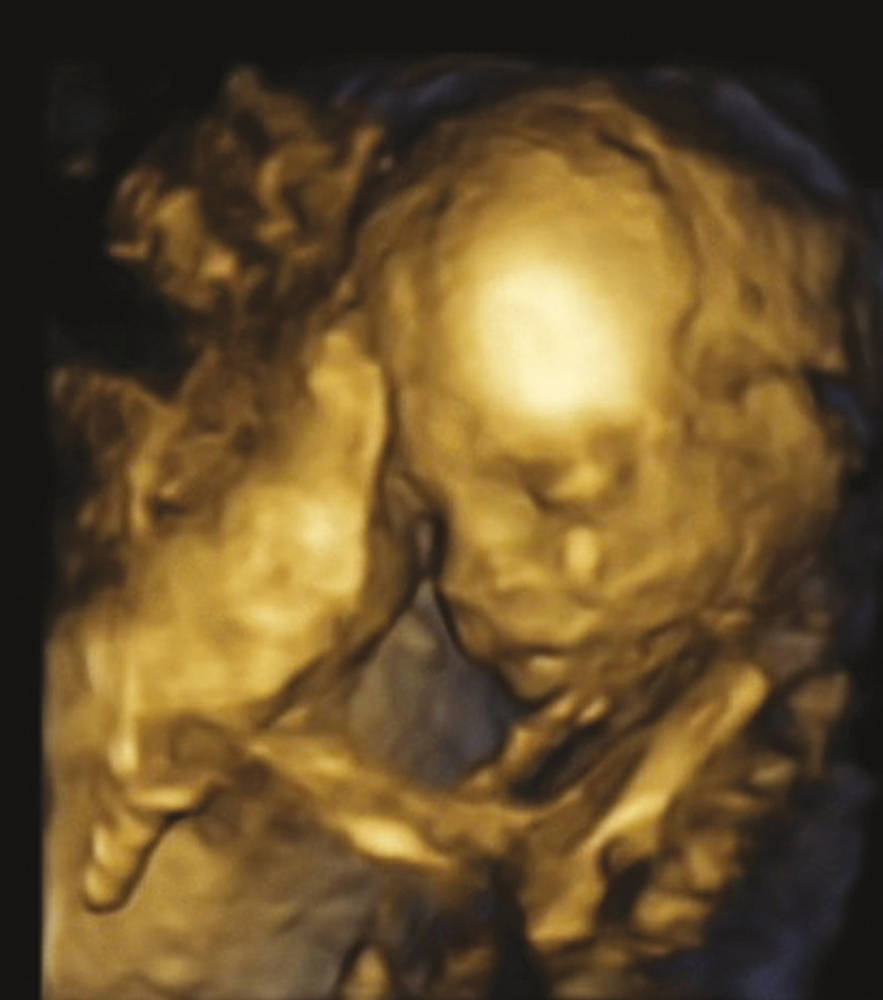

En octobre 2014, l’annonce a fait grand bruit : une femme de 35 ans née sans utérus a donné naissance à un bébé en bonne santé grâce à la greffe d’un utérus provenant d’une femme ménopausée de 61 ans, déjà mère de deux enfants. Cette première mondiale a été réalisée par une équipe de l’université de Göteborg en Suède. Dans le cadre de cet essai clinique conduit sur neuf femmes, trois autres grossesses ont déjà été menées avec succès.

La France et l’Angleterre viennent d’emboîter le pas à ce pays pionnier en autorisant les premiers essais cliniques.

Alors que l’adoption devient de plus en plus difficile (25 000 demandes annuelles en France pour seulement 600 à 700 adoptions chaque année) et la gestation pour autrui toujours interdite, cette greffe offre l’espoir à des femmes nées sans utérus (syndrome de Rokitansky) ou dépourvues d’un utérus fonctionnel, soit environ une femme sur 500, de concrétiser leur désir d’enfant.

Pour l’instant, la greffe d’utérus reste expérimentale et ne concerne que quelques femmes dans le monde. En France, le premier essai clinique, autorisé le 5 novembre dernier, sera conduit par Tristan Gauthier et Pascal Pivert au CHU de Limoges (Haute-Vienne) : huit femmes – dont la sélection est en cours – devraient être incluses dans le protocole. L’essai durera plusieurs années, le temps de trouver des donneuses compatibles, de procéder à la transplantation, de réaliser une fécondation in vitro et de mener à terme la grossesse. Si le succès est au rendez-vous, les premières naissances ne sont donc pas attendues avant fin 2018.

Alors que l’essai conduit en Suède a été réalisé à partir de donneuses vivantes (dans cinq des neuf cas, il s’agissait de la mère de la receveuse), les essais réalisés en France et en Grande-Bretagne se feront à partir de donneuses en état de mort cérébrale. Jusque-là, les deux transplantations utérines réalisées à partir de dons post-mortem, en Turquie, se sont soldées par des échecs. À l’hôpital de Suresnes (Hauts-de-Seine), une équipe emmenée par Jean-Marc Ayoubi et René Frydman envisage d’utiliser des donneuses vivantes : des patientes ayant subi une hystérectomie pour une pathologie ne concernant pas l’utérus ou des transsexuelles voulant devenir hommes.

Contrairement aux autres greffes d’organes, celle de l’utérus présente l’avantage d’être temporaire, l’organe transplanté pouvant être ôté une fois la ou les grossesses menées à leur terme. En revanche, si la pratique venait à se généraliser, il est probable qu’elle souffrirait de la même difficulté que pour les autres organes : le manque de greffons.

Cela étant, l’équipe suédoise travaille d'ores et déjà à une autre piste : la construction d’un utérus artificiel utilisant des cellules souches de la future mère et des biomatériaux. Des études sont en cours sur le rat.