Révolution en ophtalmologie : un télescope dans l'oeil

Examiner la rétine d'un patient jusqu'à en distinguer les cellules… cette prouesse devrait bientôt être possible grâce à une technologie empruntée directement aux télescopes. Un tel outil d'investigation devrait permettre à terme de diagnostiquer précocement de nombreuses maladies rétiniennes.

Olivier Boulanger - Publié le

Depuis quelques semaines, une chambre du service d'investigation clinique de l'hôpital des Quinze-Vingts (Paris) accueille un étrange appareil. Fixés sur une immense table, des miroirs, des lentilles, des caméras ou encore des lasers… Difficile de croire, au premier abord, que ce « meccano », conçu en partie par le LESIA* (Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique / Observatoire de Paris), pourrait bientôt révolutionner l'ophtalmologie.

Et pourtant... Profitant d'une technologie utilisée depuis quelques années sur les plus grands télescopes, ce prototype, pièce maîtresse du projet Œil, est déjà capable de réaliser ce qui paraissait encore impossible il y a quelques années : observer en temps réel les cellules rétiniennes d'un patient.

Un oeil imparfait

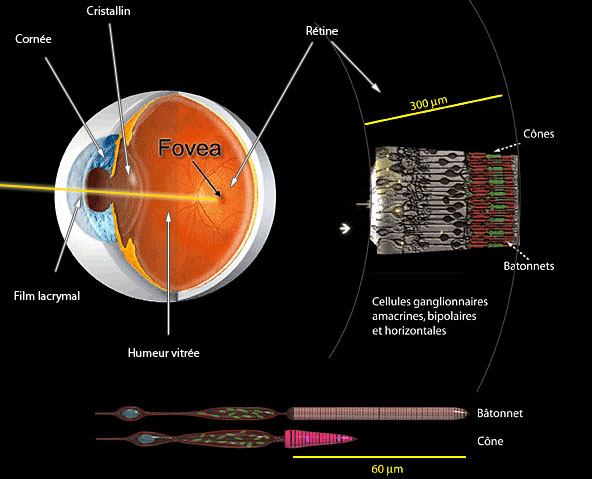

L'observation de la rétine est un exercice quotidien pour les ophtalmologistes. Mais le « fond d'œil », tel qu'il se pratique encore aujourd'hui, a ses limites. Notre organe visuel est en effet loin d'être parfait. Film lacrymal, cornée, cristallin, humeur vitrée… pour observer la rétine, il faut regarder à travers plusieurs milieux plus ou moins transparents, inhomogènes ou instables.

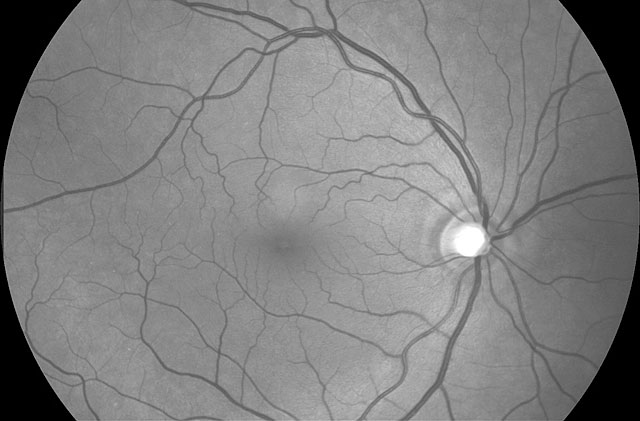

Il en résulte que l'image obtenue est dégradée. Si elle permet d'observer les grandes structures du tissu rétinien, la fovéa, la papille (le départ du nerf optique), les vaisseaux sanguins, elle ne permet pas de distinguer des éléments plus petits tels que les cellules rétiniennes (les « cônes » et les « bâtonnets »). Pour pouvoir accéder à ce niveau de détail, il faudrait pouvoir compenser en temps réel les défauts et les mouvements de l'œil… Et c'est là que la technologie spatiale entre en jeu.