Tous les cris sont des alertes

Un cri est un son particulier, distinct de la parole, du chant et des notes des instruments de musique. Ses caractéristiques auditives provoquent spécifiquement la peur chez qui l’entend.

Sophie Félix - Publié le

Le cri est l’un des tout premiers sons que l’on émet à la naissance et le bébé tente de communiquer par ce biais avant de réussir à articuler des mots qui font sens. Mais qu’est-ce qu’un cri, un son simplement plus aigu ou plus fort ? En réalité, comme l'a montré une équipe américano-suisse, un cri humain correspond à une signature acoustique unique, bien distincte de la parole ou du chant.

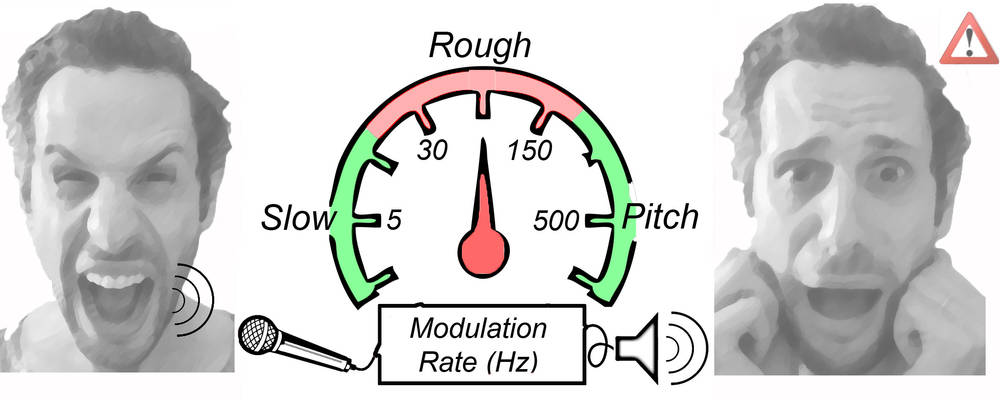

Les cris sont rugueux

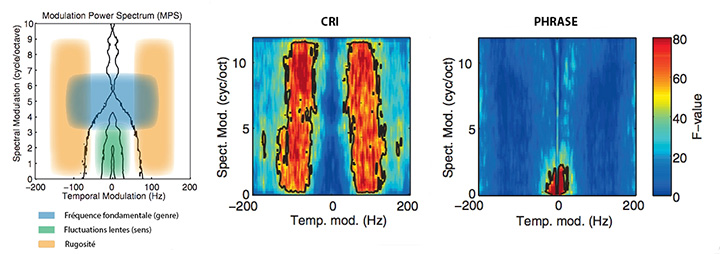

Cette signature est appelée « rugosité ». Un son est dit « rugueux » si sa fréquence de modulation est comprise entre 30 et 150 hertz, une zone jamais utilisée par la simple parole (4 à 5 Hz), à tel point qu'elle était jusque-là considérée sans utilité dans la communication. Notre cerveau est en effet capable de reconnaître qu’un son provient d’un être humain d’abord, d’un homme ou d’une femme ensuite, et enfin qu’il est articulé et doit signifier quelque chose, sans sortir des variations temporelles lentes. Mais un cri varie très vite en amplitude, dans un régime presque chaotique. C’est pour cela qu’un cri est difficile à prévoir, et impossible à ignorer. Par exemple, un bébé qui crie captera notre attention même dans un environnement bruyant.

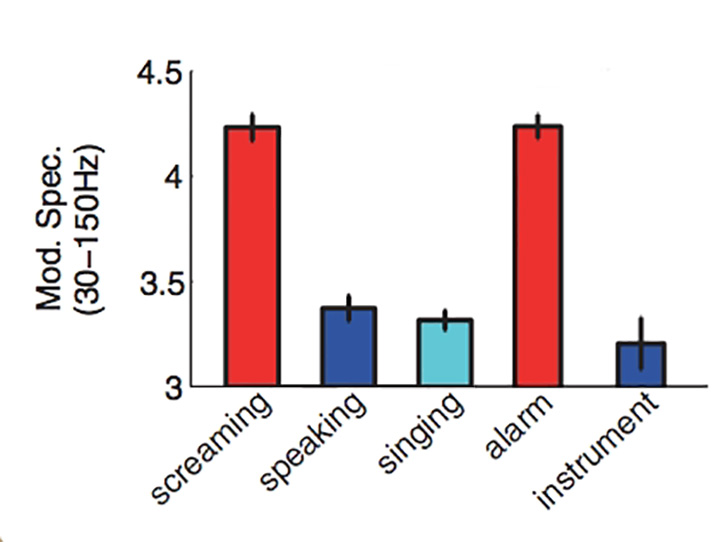

Le cri permet ainsi de communiquer la détresse, la peur ou un danger. L’étude publiée dans la revue Current Biology du 16 juillet 2015 montre qu’il active dans le cerveau à la fois les zones liées à l’audition et celles concernées par la peur, en particulier l’amygdale, soit un groupe de neurones chargé de prévenir le cerveau du caractère potentiellement menaçant d’un stimulus sensoriel. Les scientifiques ont montré que plus la rugosité est élevée, plus le cri effraie et plus l’amygdale réagit. Son activation a un avantage certain : conscient du danger, on est plus efficace. Par exemple, on repère d’où vient un cri de façon plus précise et rapide que s’il s’agit d’une simple parole.

Les alarmes : des cris artificiels

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont constitué un répertoire sonore en enregistrant, dans un groupe de volontaires, des cris, des phrases criées (celles qu'on entend au cinéma : « Attention, derrière toi ! »), des vocalisations (« Aaaaaah ») et des phrases simplement dites en français, anglais et mandarin.

Quelle que soit la langue utilisée, les cris et phrases criées sont les seuls à être rugueux et à activer le complexe amygdalien. Ni la parole, ni le chant, ni les instruments de musique ne provoquent de réaction. Une exception, cependant : les alarmes, type réveil, alarme de voiture ou alarme incendie. Un heureux hasard, d’après les chercheurs, qui prouve l'association entre la notion de danger et la rugosité. Si les fabricants ont conçu ces sons rugueux sans le savoir, la compréhension de cette caractéristique auditive pourra permettre de les améliorer, comme on ajoute une mauvaise odeur à un gaz dangereux.