Traitement des eaux de ballast : la Convention internationale enfin ratifiée !

D’ici un an, toute la flotte maritime mondiale devra s’équiper pour traiter ses eaux de ballast avant leur rejet en mer. Un coût élevé pour les armateurs, mais une décision salutaire pour la biodiversité.

Paloma Bertrand - Publié le

Depuis l’apparition des coques en acier, au début du XXe siècle, les navires sont équipés de grands réservoirs remplis d’eau de mer : des ballasts. Indispensables à l’équilibre du bateau, ils stabilisent et corrigent la gîte et permettent à l’hélice de rester immergée quel que soit le poids de la cargaison. Selon le volume de la marchandise et les manœuvres en cours, les bateaux pompent ou relâchent de l’eau de ces ballasts, au large comme à quai.

Au gré du trafic maritime international, d’importants volumes d’eau de mer transitent par ce biais d’un continent à l’autre : « 10 milliards de mètres cube chaque année, dont 22 millions déchargés le long des seules côtes françaises métropolitaines » souligne Philippe Goulletquer, directeur scientifique adjoint en charge des questions de biodiversité marine et côtière à l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Des eaux chargées de milliers de passagers clandestins - virus, microorganismes, phyto- et zooplancton, petits mollusques et crustacés - dont certains survivent au voyage et parviennent à conquérir leur territoire d’arrivée, bouleversant ainsi l’écosystème local.

Des centaines d'invasions d’espèces exotiques ont été recensées, avec parfois des conséquences désastreuses. C'est le cas de la moule zébrée, dont des larves ont été introduites en 1990 dans les grands lacs américains par des eaux de ballast de navires en provenance d’Europe : cette espèce s’est parfaitement adaptée et a colonisé en quelques années la moitié des cours d’eau américains. Perturbation majeure de la biodiversité locale, impact sur la pêcherie, obstruction des canalisations de centrales thermiques... Selon le gouvernement canadien, l’impact de l'introduction de la moule zébrée dépasse 5 milliards de dollars. Plus largement, à l’échelle mondiale, 60 % des cas d’introduction d’espèces invasives sont liées au trafic maritime et principalement aux eaux et sédiments de ballast. Selon l’Organisation maritime internationale (OMI), les eaux de ballast sont responsables chaque jour du transfert de 7 000 à 10 000 espèces dans le monde.

En ratifiant la Convention internationale sur les eaux de ballast le 8 septembre, la Finlande a déclenché l'entrée en vigueur de ce texte, obligeant ainsi tous les navires sillonnant la planète à s’équiper d’ici un an pour traiter leurs eaux de ballasts avant de les rejeter.

Douze ans d’attente

Douze années auront été nécessaires pour que ce texte soit ratifié. C'est en 2004, en effet, que l'OMI s’est emparée du sujet, en adoptant une Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Pour entrer en vigueur, elle devait être ratifiée par au moins 30 pays représentant 35 % du tonnage maritime mondial. En ratifiant la Convention le 8 septembre 2016, la Finlande, 52e pays signataire, a permis de dépasser ce seuil (35,1441 %). Elle entrera donc en vigueur dans un an, le 8 septembre 2017. Les navires « seront alors tenus de gérer leurs eaux de ballast pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou pour empêcher qu’ils soient admis dans ces eaux ou rejetés avec elles ». Concrètement, les armateurs disposent d'un an pour équiper leurs navires de dispositifs capables de traiter ces eaux.

Qui, quand et comment s’équiper ?

Porte-conteneurs, tankers, cargos, vraquiers, navires de croisière, gros bateaux de pêche... plus de 50 000 navires tombent dans les mailles de cette Convention et devront s’équiper à court terme de dispositifs permettant de traiter leurs eaux de ballast. Plusieurs procédés ont été homologués par l’OMI et sont commercialisés depuis quelques années. Les techniques utilisées vont du traitement des eaux par rayonnement ultraviolet, électrolyse ou filtration jusqu'à l'introduction de produits chimiques ou biocides. Étant donné le volume d’eau à traiter par les navires - des dizaine de milliers de m3 par bateau - l’installation de tels dispositifs est onéreuse et complexe, surtout pour des bateaux anciens dont l’architecture n’est pas adaptée. Les armateurs qui devront supporter le coût de cette installation parlent volontiers d’un montant de 1 million d’euros par navire. Xavier Deval, directeur commercial de la société Bio UV, seule société française homologuée par l’OMI pour le traitement des eaux de ballast, modère le propos : « Tout dépend du navire et de la capacité de ses pompes de ballast (de 100 à 2000 m3/heure selon les bateaux) : le coût, pour un gros porte-conteneurs avec une installation complexe, tourne autour de 300 000 euros tout compris. Pour un pétrolier, il faut compter 500 000 à 1 million d’euros ». L’investissement néanmoins est lourd pour un armateur.

Des normes internationales floues

Du côté des Armateurs de France, l’organisation professionnelle qui regroupe 47 entreprises propriétaires de 900 navires, la pilule est amère. S’ils se félicitent de la ratification de la Convention pour le bien de la biodiversité, ils en soulignent les difficultés de mise en œuvre : « L’OMI a approuvé, suite à un long processus de tests, un nombre important de systèmes de traitement des eaux de ballast. Malheureusement, il est apparu que les protocoles de test ne permettaient pas de garantir, dans toutes les conditions, un fonctionnement conforme à la réglementation ». Ainsi, certains procédés auparavant homologués par l’OMI n’ont pas eu l’efficacité escomptée dans des ports aux eaux chargées en sédiments et microorganismes, comme Shanghai, Nantes et Saint-Nazaire. Du coup, ces dispositifs ne répondent plus aux normes actuelles. « Avec l’entrée en vigueur de la Convention, les navires qui ont pourtant fait l’effort de s’équiper en amont s’exposent à de lourdes pénalités. D’autant que la réglementation américaine, plus contraignante que celle de l’OMI, n’a encore homologué aucun procédé. Les navires qui se sont équipés et qui s’équiperaient aujourd’hui pourraient ne pas répondre aux normes américaines à venir » regrette Patrick Rondeau, l'un des responsables des Armateurs de France.

Si le délai d’un an résonne comme un couperet aux oreilles des armateurs, la réalité n’est pas aussi tranchée. Pour Xavier Deval de la société Bio UV, « des discussions à l’OMI sont en cours pour que les "early movers" (les armateurs ayant fait le choix d’équiper leurs bateaux avant la ratification) ne soient pas pénalisés* ni tenus de changer leurs installations si celles-ci ne répondent pas à 100 % aux normes actuelles ». Selon lui, « l’OMI les autorisera à conserver leur système jusqu’au prochain arrêt technique qui oblige les bateaux à partir en cale sèche tous les cinq ans ». La durée de vie d’un bateau étant d’environ 20 ans, la facture risque quand même d’être un peu salée !

Quant aux bateaux qui ne sont pas encore équipés, l’OMI les oblige, en attendant, à renouveler leurs eaux de ballast au large, à 200 milles au moins de la terre la plus proche, dans des secteurs où la profondeur égale ou dépasse 200 mètres. Par ailleurs, tous les bâtiments devront disposer d’un registre sur lequel seront précisés les moments où le bateau pompe, relâche et traite.

De son côté, Xavier Deval se frotte les mains : « Cela fait plus de dix ans que le sujet du traitement des eaux de ballast est sur la table mais jusqu’à aujourd’hui, quasiment seuls les bateaux neufs étaient équipés. Avec la ratification de la Convention, le marché va monter en puissance : les navires existants vont tous devoir s’équiper d’ici cinq ans ». Les années à venir s’annoncent donc florissantes pour lui, alors que les armateurs devront peser le pour et le contre avant de décider d’un équipement onéreux pour des bateaux parfois anciens.

Quelques centaines, voire quelques milliers de bateaux, partiront sans doute à la casse. « Certains armateurs vont souffrir, reconnaît Philippe Goulletquer, de l’Ifremer, mais le trafic international n’en sera pas affecté : la flotte mondiale est aujourd’hui en surcapacité. Cette Convention aura pour conséquence de mettre en adéquation l’offre et la demande ».

* En France, la loi sur la biodiversité prévoit des pénalités d’un an de prison et 300 000 euros d’amende.

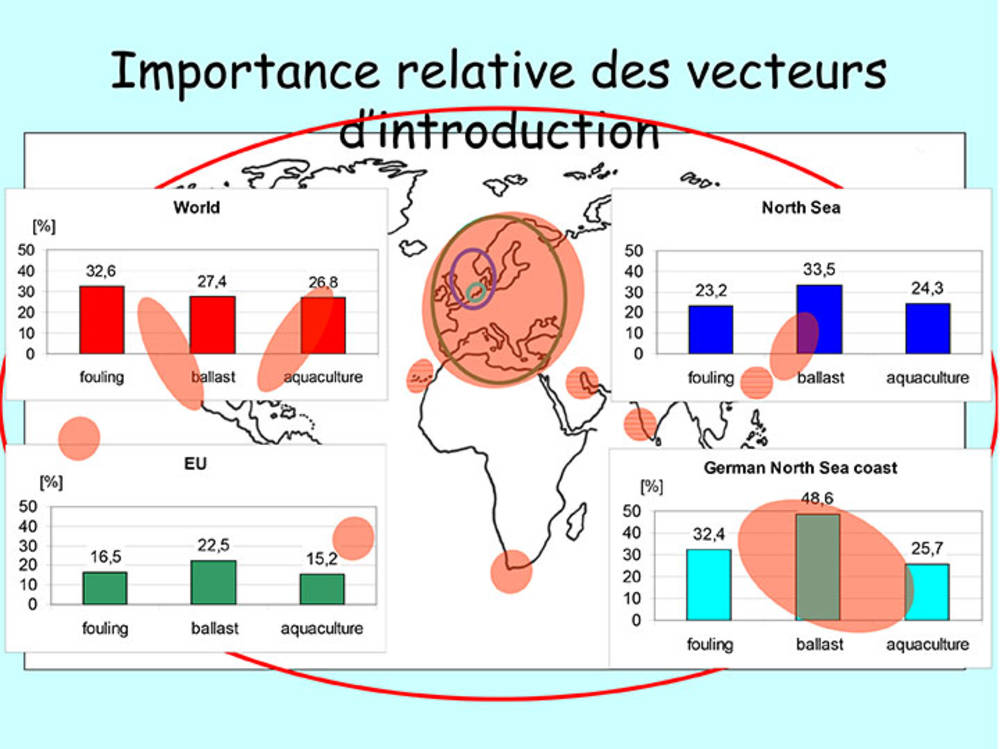

Pour Philippe Goulletquer, « la ratification de cette Convention au terme de plus de dix ans d’efforts est une avancée majeure ». Reste la question des « salissures » ou fouling, ces espèces qui se fixent sur la coque des bateaux et qui voyagent ainsi d’un continent à l’autre. Le dossier est sur la table de l’OMI.