Un nouvel indicateur pour pronostiquer une sortie de coma

Selon des chercheurs de l’Inserm, la qualité de la communication entre deux structures du cerveau pourrait aider à prédire la sortie d'un coma trois mois après un traumatisme cérébral.

Véronique Marsollier - Publié le

Il est souvent difficile de déterminer l’évolution de patients plongés dans le coma. Des chercheurs de l’Inserm (université Toulouse III–Paul Sabatier), en collaboration avec le CHU de Toulouse, sont à l’origine d’une avancée particulièrement intéressante dans ce domaine. Ils ont en effet montré qu’une connexion de bonne qualité entre deux zones spécifiques du cerveau pouvait aider à pronostiquer une sortie du coma trois mois après le traumatisme cérébral. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Neurology du 11 novembre 2015.

Ces chercheurs se sont concentrés sur les anomalies cérébrales responsables de la perte de conscience observée pendant le coma. Ils ont comparé l’activité cérébrale au repos de 27 patients dans le coma à celle de sujets du même âge grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF). Ils se sont particulièrement focalisés sur les communications de l’ensemble du cerveau avec une aire cérébrale postérieure, le cortex postéro-médian (CPM), lui-même formé de deux zones : le précuneus et le cortex cingulaire postérieur. En effet, durant le sommeil ou une anesthésie, cette région voit son activité diminuer.

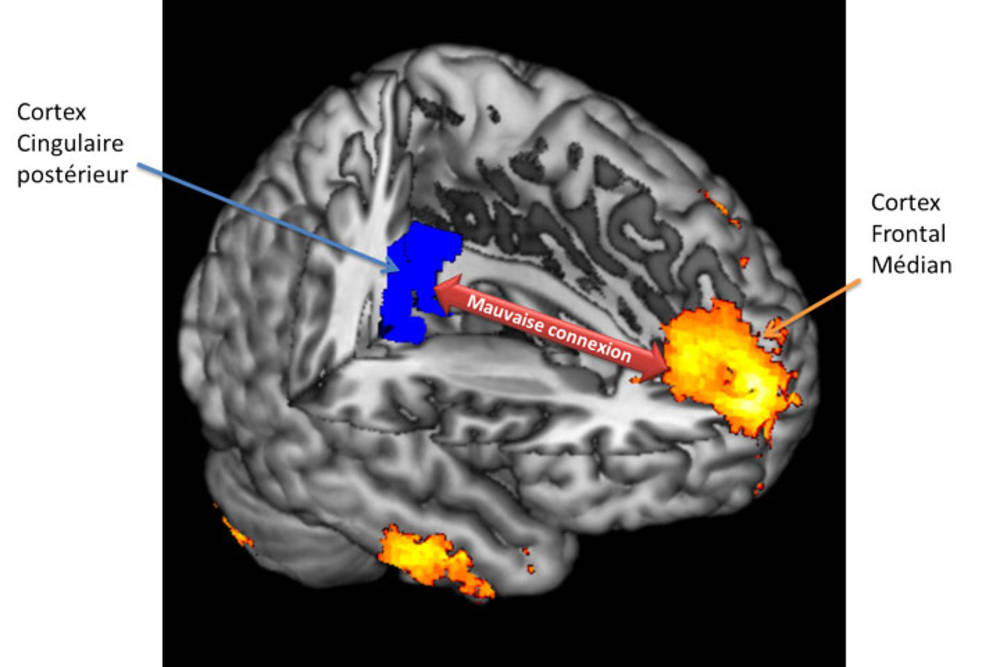

Chez tous les patients dans le coma, les chercheurs ont constaté une perte de communication entre le CPM (particulièrement au niveau du cortex cingulaire postérieur) et la partie antérieure du cerveau, le cortex frontal médian (CFM). Cette défaillance est manifeste quelle que soit l’origine de l’agression cérébrale, traumatisme crânien ou arrêt cardiaque récupéré. Les interactions entre ces deux régions du cerveau suggèrent donc, selon les chercheurs, qu’elles jouent un rôle important dans l’apparition d’un état de conscience.

Mais l’équipe ne s’est pas contentée de cette observation. Elle a ensuite évalué le niveau d’altération de cette connexion au cours du temps en comparant l’évolution neurologique des patients après l’agression cérébrale et le coma jusqu’à trois mois après. Conclusion : la récupération des patients est étroitement liée à l'état de ladite connexion. Les patients chez lesquels elle est comparable à celle observée chez les personnes bien portantes sortent du coma. En revanche, une faible communication entre les deux zones laisse plutôt présager l'évolution vers un état végétatif ou un état de conscience minimale.

Ces résultats prometteurs sont une première étape pour décrypter les mécanismes du coma, aujourd’hui méconnus, et comprendre l’émergence des perceptions conscientes. Mais à plus court terme, les neurologues pourraient utiliser cet indicateur précieux pour affiner le pronostic de sortie de coma des patients et adapter les traitements.