Un traitement prometteur contre Ebola

Ayant déjà causé la mort de plus de 9000 personnes en Afrique de l’Ouest, l’épidémie d’Ebola se poursuit. Mais il existe aujourd’hui un espoir pour les malades : le favipiravir, un traitement en cours d’évaluation.

Marie-Lyne Bazerji - Publié le

Les malades traités rapidement après l’infection par Ebola voient leurs chances de guérison augmenter fortement. C'est l'un des premiers résultats rendus publics le 24 février 2015 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) suite à l’essai clinique du favipiravir mené en Guinée depuis le 17 décembre 2014 et qui doit se poursuivre jusqu’au 15 mars 2015. Financé par la Commission européenne dans le cadre du projet européen Reaction de l’Initiative Horizon 2020, cet essai clinique a pour objectif d'identifier une piste thérapeutique permettant de soigner les malades et de mieux gérer à l'avenir des crises similaires, la dernière épidémie d'Ebola ayant entraîné plus de 9000 morts depuis décembre 2013.

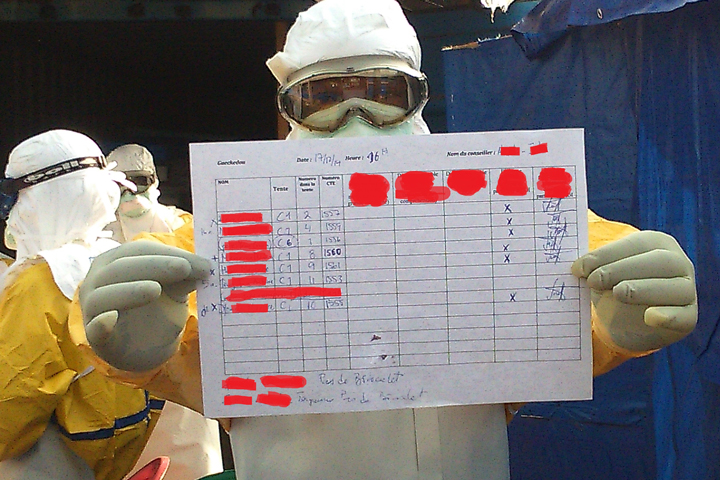

En Guinée, les adultes et enfants de plus de un an présentant un test Ebola positif ont reçu le traitement pendant dix jours, le favipiravir pouvant être dissout dans une boisson et étant donc facile à administrer. Les résultats, présentés lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI) à Seattle, ne montrent une absence d’efficacité du traitement que chez les personnes ayant un niveau très élevé de réplication virale* et souffrant d'atteintes viscérales graves. « Ce groupe se caractérise par un CT (cycle threshold ou ou seuil de cycles) de 20, l’équivalent d’une virémie, ou présence du virus dans le sang, de 100 000 copies par millilitre au moins » explique Denis Malvy, coordinateur principal de l’essai clinique en Guinée.

À l’instar de l’hépatite B et contrairement au VIH, le virus Ebola est très virulent. La virémie augmente donc très rapidement chez les patients infectés – quelques heures suffisent à faire basculer un pronostic, puisque Ebola emporte un être humain en cinq jours (deux semaines avec de bons soins de support). Raison pour laquelle les résultats distinguent les patients connaissant un « niveau élevé » et « un niveau très élevé de réplication virale ».

Charge virale et lésions viscérales

Le traitement des patients avec un niveau moyen ou élevé de réplication virale et qui n’ont pas encore développé de lésions viscérales trop sévères est quant à lui efficace, y compris dans le cadre de la simple monothérapie testée durant l'essai clinique. Malheureusement, dans les faits, plus de la moitié des patients arrivent dans les centres de traitement plus de cinq jours après l’infection, ce qui est déjà trop tardif pour espérer une guérison. En effet, dans cette situation, l’évolution est fatale dans 40 à 80 % des cas. En revanche, dans le cadre du protocole de l’Inserm, où les patients sont traités au cours des deux premiers jours suivant l’infection, le taux de mortalité a été abaissé à 15 %, contre 30 % sans traitement. « On espère réussir à soigner la plupart des patients jusqu'au troisième jour de leur infection », précise Denis Malvy.

« Pour le moment, l'essai clinique se poursuit comme prévu jusqu'en mars, afin de confirmer ces premiers résultats », indique Denis Malvy. Pour Yves Levy, le président directeur général de l'Inserm, « ces résultats d'un essai non comparatif doivent en effet être confortés sur un plus grand nombre de malades. Ils ouvrent cependant d'autres voies thérapeutiques, par des associations de médicaments, surtout chez les malades plus avancés ».

Un antigrippal efficace

Le favipiravir est un antigrippal en dernière phase d’essai clinique, testé au Japon depuis mars 2014. Il bloque le processus de réplication virale dans la cellule infectée. Il a aussi été testé avec succès contre la fièvre hémorragique en laboratoire, sur un modèle de souris, selon les résultats d'une étude allemande publiée en mai 2014 dans la revue Antiviral Research. Son fabricant, Fujifilm, disposerait d’un stock équivalent à 20 000 traitements complets. La dose donnée aux patients infectés par Ebola est 2 à 2,5 fois supérieure à celle destinée aux malades de la grippe.

Une autre stratégie vaccinale

En outre, l’Inserm développe Ebovac 2, une stratégie vaccinale contre le virus Ebola sélectionnée par la Commission européenne dans le cadre du deuxième appel à projets IMI (Innovative Medicines Initiative). Plusieurs vaccins expérimentaux ont donné des résultats prometteurs sur les primates, en phase précoce là encore, c’est-à-dire lorsque le vaccin est administré très vite après l’infection. En revanche, aucune amélioration n’est constatée si le vaccin est délivré dans un délai supérieur à deux jours après l’infection.

Le protocole prévoit l’inclusion de participants en Europe et en Afrique pour évaluer la réponse immunitaire et la bonne tolérance d’une stratégie vaccinale dite prime boost sur l’utilisation de deux candidats vaccins. Il s’agit d’associer deux injections : la première – le prime – a pour but d’induire une réponse immunitaire et la seconde – le boost – de renforcer cette réponse ou de l’étendre. C’est la combinaison des deux vaccins qui donne des résultats intéressants, chaque dose étant composée d’éléments différents. Du fait de l’urgence de la situation, le développement clinique est accéléré. Les essais devraient donc débuter dès mars 2015.

Images de l'essai clinique mené par l'Inserm en Guinée et visant à tester l’efficacité du favipiravir pour réduire la mortalité chez les personnes infectées par le virus Ebola. Cet essai est soutenu par deux ONG, Médecins Sans Frontières et Alliance for International Medical Action, deux réseaux de laboratoires, la Croix Rouge Française et le Service de santé des armées.

© Images : Loic Ton That/Inserm

* Pour survivre, un virus infecte une cellule « hôte » et utilise son matériel génétique pour se multiplier et se disperser dans l’organisme, l’affaiblissant par la mort des cellules hôtes. La charge virale est un indicateur important du niveau d’infection d’un malade.