Zika : l’OMS tire la sonnette d’alarme

Suite à l’expansion rapide du virus Zika, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare « une urgence de santé publique internationale. »

Véronique Marsollier - Publié le

« Une urgence de santé publique de portée internationale », c’est ce qu’a décrété l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’issue d’une réunion d’experts, lundi 1er février, à propos de l'épidémie du virus Zika. Au-delà de sa diffusion étendue et rapide, le virus est surtout soupçonné d’être à l’origine de microcéphalies, grave anomalie fœtale, chez les nouveau-nés des mères enceintes infectées. Le virus Zika s'étend aujourd’hui sur la plupart des continents dans le sillage des moustiques du genre Aedes (Aedes aegypti, Aedes albopictus ou moustique tigre) qui le véhiculent, et que l’on rencontre plus particulièrement dans les zones tropicales.

Une propagation rapide et inquiétante

Révélé par une épidémie dans les îles Yap, en Micronésie, en 2007, il a également sévi en Polynésie de décembre 2013 à avril 2014, infectant 55 000 personnes. Puis il s'est développé au Brésil où il est responsable d'une épidémie depuis mai 2015.

1,5 million de personnes ont déjà été atteintes ce qui en fait le pays le plus touché au monde. Le virus ne s’est pas arrêté là. Il a gagné rapidement 23 autres pays de la région. Rien que sur le continent américain, l’OMS s’attend à trois-quatre millions de personnes infectées par le virus en 2016. Depuis fin janvier des cas d’infections sont signalés en Guyane (59 cas confirmés), et en Martinique (2 287 cas probables). Ces îles sont toutes les deux en situation épidémique depuis le 29 janvier 2016. En Europe, quelques rares cas importés ont été identifiés dont neuf en France métropolitaine.

Un cousin de la dengue et du chikungunya

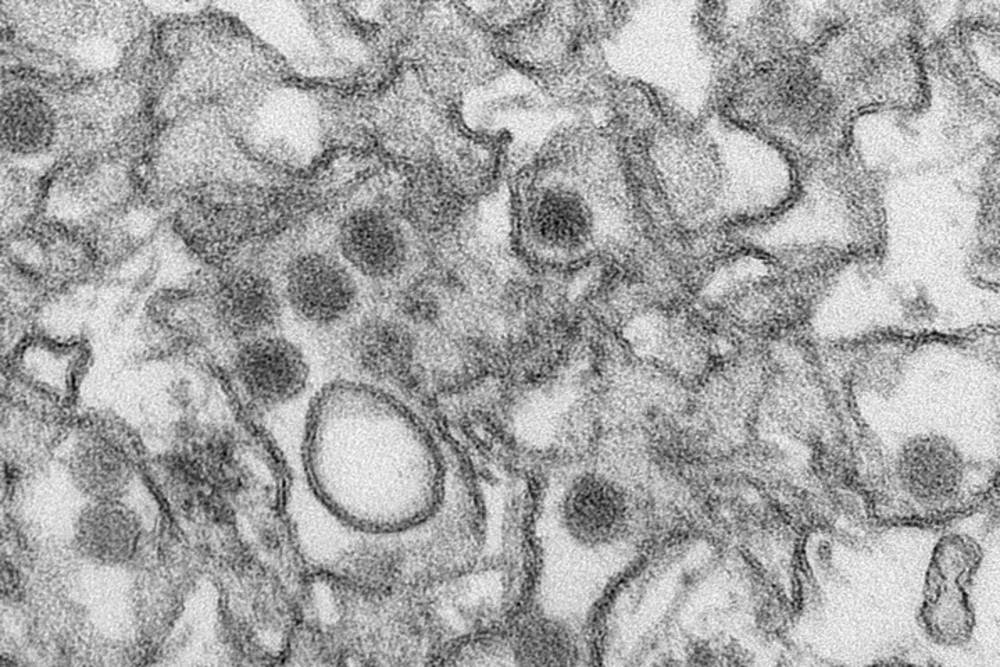

Le virus Zika n’est pas un inconnu. C’est un arbovirus de la famille des flavivirus, identiques à ceux de la dengue, de la fièvre jaune ou du chikungunya. Le virus est surveillé depuis de nombreuses années dans son biotope d’origine, les forêts africaines. Il a été identifié pour la première fois en 1947 en Ouganda, chez un singe macaque rhésus puis isolé chez l’homme en 1952 (en Ouganda et en Tanzanie).

Les moustiques Aedes, qui le transmettent lors de leurs repas de sang, sont également vecteurs de la dengue et du chikungunya. D’ailleurs, leurs circulations concomitantes compliquent souvent les diagnostics. Les mécanismes précis d’infection et de propagation du virus chez l’homme n’ont pu être mis en évidence que très récemment, en juin 2015.

Une transmission du virus par voie sexuelle est suspectée. Deux cas ont été rapportés dans des publications scientifiques. Mardi 2 février, le cas d’une personne supposée être infectée à la suite d’un rapport sexuel, a été déclaré par des services de santé de l’état du Texas.

Une maladie très souvent bénigne

La plupart du temps la maladie est bénigne et ne requiert aucun traitement spécifique. L’infection peut d’ailleurs passer inaperçue dans les trois quarts des cas. Dans le cas contraire, elle se traduit par des éruptions cutanées avec fièvre modérée accompagnée d’une forte fatigue, de maux de tête, de courbatures, d’oedèmes et d’une conjonctivite. La guérison intervient au bout de deux à sept jours explique l’OMS. Il semblerait qu’après avoir été infecté l’on soit définitivement immunisé selon les spécialistes.

Pour autant, l’infection n’est pas à prendre à la légère. Plusieurs types de complications graves lui semblent associés. Un lien « fortement suspecté, bien que non prouvé scientifiquement » précise Margaret Chan, directrice de l’OMS, serait envisagé dans des cas de microcéphalie, une grave malformation du cerveau touchant les nouveau-nés portés par des mères infectées. C'est une pathologie plutôt rare mais le nombre de cas a explosé au Brésil et dans la région, en même temps que le virus.

Chez l’adulte, une recrudescence des cas d’un syndrome neurologique grave bien que guérissable, celui de Guillain-Barré (SGB), est également observé chez les personnes atteintes.

Quoi qu’il en soit, tous les experts « s’accordent sur le besoin urgent de coordonner les efforts internationaux pour poursuivre les investigations et mieux comprendre cette relation » entre le virus et ces maladies, a déclaré Margaret Chan, à l’issue de la réunion du 1er février.

Une situation inédite

La situation actuelle est inédite. « Les experts considèrent que l’étendue géographique des espèces de moustiques qui peuvent transmettre le virus, l’absence de vaccin et de tests fiables, ainsi que le manque d’immunité de la population dans les pays nouvellement touchés (...) constituent des causes supplémentaires d’inquiétude », selon Margaret Chan.

Pour l’heure, il n’existe que des traitements qui soignent les symptômes de la maladie et aucun vaccin. Le moyen de se protéger du virus Zika comme pour celui de la dengue et du chikungunya, reste la prévention et ses mesures habituelles. Celles-ci consistent essentiellement à se protéger des piqûres et à éliminer les moustiques et leurs gîtes larvaires.