Des forêts urbaines pour des villes habitables ?

En vogue depuis des années, les « forêts urbaines » recouvrent des réalités diverses ; les débats sont d’ailleurs vifs entre écologues, urbanistes et aménageurs. Reste que soigner la place des arbres en ville offre bien des avantages à ceux qui y résident.

Enquête de Magali Reinert - Publié le

Des arbres en ville… pour quoi faire ?

Depuis près de trois ans, les forêts urbaines s’affichent fièrement dans les politiques de la ville. La mairie de Paris a donné le « la » en annonçant la plantation de micro-forêts dans plusieurs sites emblématiques de la capitale. Les images font rêver. Mais dans les faits, qu’en est-il ? Si l’expression « forêts urbaines » est polysémique, les bienfaits de l’arbre en ville font quant à eux consensus, à telle enseigne que la nature en ville s’impose peu à peu comme la garante d’une existence citadine viable. L’arbre est vanté pour les nombreux services qu’il rend : rafraîchir les villes soumises au réchauffement climatique, améliorer la qualité de l’air en fixant les polluants, atténuer les bruits et faciliter l’infiltration des eaux de pluie. Plusieurs études montrent que la proximité d’espaces verts participe également de l’amélioration de la santé psychique et physique des citadins. L’arbre est donc réhabilité après avoir été partiellement effacé du paysage urbain dans les années 1950, avec l’essor des aménagements destinés au stationnement et à la circulation automobiles. Pour mémoire, la ville haussmannienne réservait aux arbres un rôle éminent sur les places, le long des boulevards ou dans les parcs, pour l’agrément de l’ombre, le plaisir des yeux et l’alternative à « l’air vicié ». Mais planter des arbres ne suffit pas, préviennent écologues et forestiers, soucieux d’analyses étayées sur le terrain. La taille des surfaces végétalisées, la nature des essences, la forme des plantations et les connexions entre elles sont autant de critères à prendre en compte dans les projets de verdissement.

Les friches urbaines, des sites privilégiés

Les friches sont des espaces privilégiés pour réintroduire la nature en ville. En effet, elles sont souvent les ultimes espaces restés disponibles. En outre, elles connaissent une recolonisation spontanée plus robuste que celle des plantations, par des essences exotiques (robinier faux-acacia et ailante) ou indigènes (érable sycomore). Certains urbanistes choisissent d’ailleurs de préserver cette flore spontanée, comme à Besançon, sur l’ancienne friche industrielle des Prés-de-Vaux transformée en parc urbain. Ou partiellement à Paris, sur la Petite Ceinture, l’ancienne voie ferroviaire encerclant la capitale.

Du bosquet à la canopée, un terme polysémique

Le terme de « forêt urbaine » recouvre des réalités disparates. Les micro-forêts urbaines viennent souvent à l’esprit, tant elles sont devenues en quelques années l’aménagement phare destiné à réimplanter de la nature en ville. Inspirées de la « méthode Miyawaki », ces plantations d’arbres très denses, bosquets de quelques dizaines de mètres carrés, permettent d’afficher des records de nombre d’arbres plantés. Mais leur renommée n’est pas à la hauteur des enjeux de végétalisation des villes, estiment de nombreux spécialistes de l’arbre en ville. Dans le droit fil de la foresterie urbaine anglo-saxonne, la définition de la forêt urbaine qui s’impose désormais inclut un vaste ensemble : les bois, les alignements, les parcs, les jardins, les arbres isolés, mais aussi les berges, les friches et les cimetières – une définition entérinée en 2017 par la FAO (Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation). Vue du dessus, la ville prend l’allure d’une grande forêt diffuse, avec ses clairières de bitume et ses collines de béton. L’indice de canopée, qui mesure la couverture arborée, devient l’étalon de la nature en ville. La forêt urbaine n’a donc pas grand-chose à voir avec l’écosystème complexe défini par les forestiers, courant sur plusieurs hectares et divers étages de végétations, avec une faune et une flore diversifiées. À l’exception toutefois des forêts résiduelles épargnées par le développement urbain, à l’instar des bois de Boulogne et de Vincennes, en bordure parisienne – les seules, pour certains, dignes du nom de « forêt ».

La méthode Miyawaki : des plantations denses à l’intérêt discuté

Inspirée du botaniste japonais Akira Miyawaki (1928-2021), cette méthode consiste à réaliser des plantations denses d’essences locales – 3 à 7 plants au mètre carré – sur une surface généralement inférieure à 1 hectare. Initiée au Japon dans les années 1970 pour sauvegarder la biodiversité endémique, cette méthode n’a pas fait en Europe la preuve de sa supériorité sur d’autres types d’aménagement. Une des rares études menées sur le Vieux Continent montre en effet que 60 à 80 % des arbres étaient morts douze ans après la plantation. La méthode Miyawaki est par ailleurs très coûteuse. Enfin, la priorité accordée aux essences locales est remise en cause par le changement climatique.

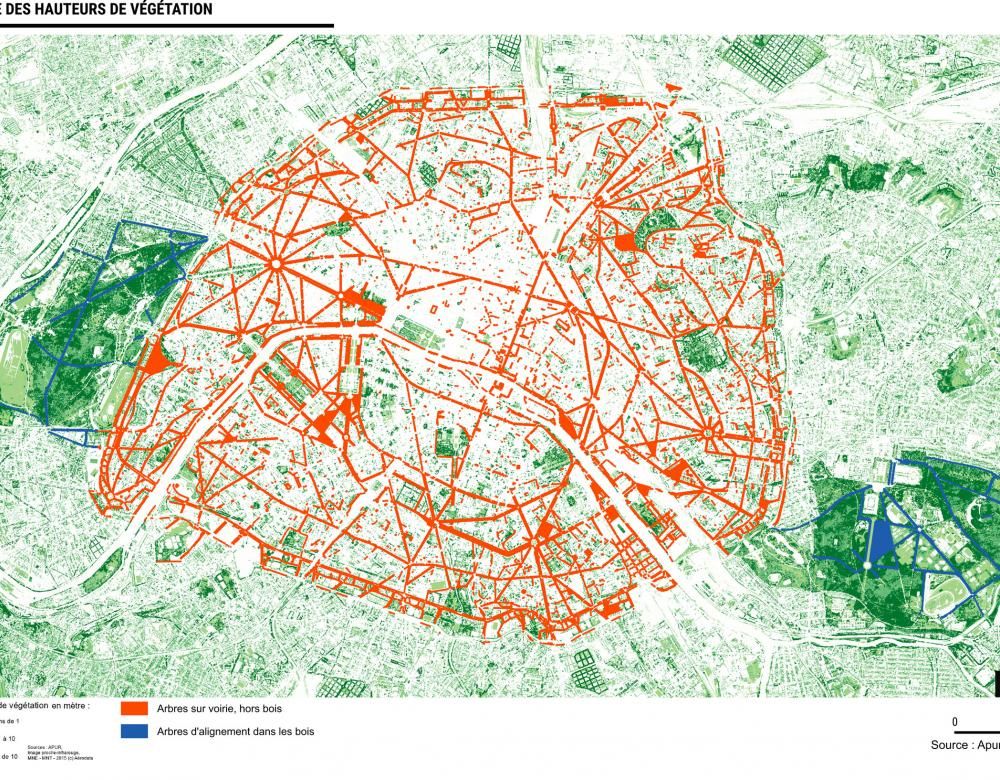

Un indicateur phare : l’indice de canopée

L’indice de canopée mesure la proportion de la surface d’une ville recouverte par les arbres. Ce calcul s’effectue grâce à des images aériennes et satellites ; le radar aérien permet quant à lui d’affiner la cartographie en relevant les divers étages de végétation. À Paris, l’indice de canopée s’élève à 21 %. Aux 1 840 hectares (ha) des bois de Vincennes et Boulogne s’ajoutent les 520 ha des 730 parcs et jardins publics, les 600 ha de jardins privés, les 113 ha de cimetières, les 650 km de voies plantées, les 44 ha de talus… À titre de comparaison, l’indice de canopée s’élève à 25 % à Montpellier et 22 % à Nantes ou Marseille.

En Europe septentrionale, des villes pionnières

Les villes du nord de l’Europe sont souvent les meilleures élèves en matière de forêts urbaines.

Première capitale verte européenne en 2010, Stockholm est réputée pour ses espaces arborés qui occupent 40 % de son territoire. Mais face au réchauffement climatique, les travaux de foresterie urbaine gagnent le sud du continent, France et Espagne notamment. Née en Amérique du Nord dans les villes continentales exposées à de forts pics estivaux, cette approche considère la couverture arborée comme l’indicateur par excellence de la durabilité d’une ville. Dans cette approche, la surface d’une ville résiliente doit être arborée à 30-40 %. En Europe, la moyenne actuelle n’est que de… 14 %, et de 19 % dans l’hexagone. En France, Lyon fait figure de pionnière pour avoir lancé en 2017 le premier Plan Canopée, avec un objectif de 30 % de couverture arborée d’ici 2030, contre 27 % aujourd’hui. La marge peut paraître étroite, mais la ville doit tout de même dégager 1500 hectares à boiser ! Plusieurs métropoles ont emboîté le pas à la capitale des Gaules, à l’instar de Strasbourg. La ville alsacienne s’est aussi engagée à « déminéraliser » son espace public : remplacer du béton et du bitume par de la terre. Une option qui, ailleurs, a donné des résultats spectaculaires, comme à Utrecht, aux Pays-Bas, où une voie rapide a été fermée au profit d’un canal aux berges végétalisées. Ce faisant, les municipalités sont contraintes de dialoguer avec les habitants et les acteurs privés, puisque la majorité des arbres d’une ville se trouvent en dehors de l’espace public. Ainsi, sur les 3 millions d’arbres de la métropole lyonnaise, 60 à 80 % d’entre eux relèvent du domaine privé !

À Barcelone, des « supermanzanas » semi-piétonnes et arborées

Barcelone est une ville phare pour les aménagements « verts ». Parmi les projets emblématiques de la capitale catalane, le retour des arbres et de la végétation dans les rues grâce aux « supermanzanas », ces blocs d’immeubles à la circulation automobile limitée à 10 km/h, aux rues semi-piétonnes, aux trottoirs élargis et parsemés d’arbres, les intersections étant transformées en places publiques. Par ailleurs, à la rencontre des trois principales artères de Barcelone, la Place des gloires catalanes (photo) a été aménagée en parc arboré. La voie rapide du boulevard périphérique a été recouverte par endroits pour préserver la continuité écologique.

Les « pas japonais » pour des corridors de biodiversité

Restaurer les biodiversités végétale et animale en ville nécessite d’améliorer les relations qu’elles entretiennent entre elles. D’où l’attention portée depuis la décennie 2000 aux « trames vertes », ces corridors écologiques nécessaires au déplacement de la faune et à la dispersion de la flore sauvage. Des études récentes pointent le rôle que peut jouer un simple enchaînement de petits espaces végétalisés, désignés sous le terme de « pas japonais », à l’image de ces dalles qui ponctuent les jardins japonais. Comme les toitures végétalisées, ces corridors discontinus sont bénéfiques aux insectes pollinisateurs tels qu’abeilles ou papillons.

Et demain, des villes-forêts ?

En ville, les arbres sont confrontés à deux contraintes majeures : les manques d’eau et de sol. Pour dégager de l’espace dans les sous-sols — gruyères farcis de nombreux réseaux — certaines villes, comme Montpellier, commencent à sacrifier des places de parkings souterrains au profit d’une remise en terre. Le second facteur limitant est l’accès à l’eau. Des municipalités aménagent désormais des réseaux de récupération d’eaux pluviales et installent des réservoirs souterrains pour alimenter l’arrosage. Comme Strasbourg depuis 2010, d’autres villes déminéralisent les sols pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie. Le choix des essences, quant à lui, anime les débats entre experts. Privilégier coûte que coûte les espèces locales dans un milieu urbain artificiel n’a pas forcément grand sens. D’autant que le changement climatique plaide en faveur d’essences mieux adaptées aux conditions futures. Ainsi, l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae) défend la « migration assistée », la plantation d’essences méridionales au nord de la Loire, à l’instar des chênes verts à Paris. Néanmoins, pour offrir une continuité d’environnement aux autres espèces et notamment aux insectes, les écologues privilégient le recours à des variétés proches des locales : mieux vaut, par exemple, remplacer un chêne pédonculé par un chêne du Mexique. Pour d’autres chercheurs, c’est la diversité génétique au sein d’une même espèce qui doit être encouragée, afin de faciliter l’adaptation des espèces locales par sélection naturelle des plantes les plus robustes. Une option difficile à appliquer sur le terrain, les pépiniéristes préférant le clonage des plants à la reproduction à partir de graines.

Jardins des plantes, une inspiration pour des choix d’essences

Dans le débat animé sur le choix des essences adaptées à la ville de demain, un consensus se dégage : leur nécessaire diversité. Les monocultures sont en effet fragiles, puisqu’un accident sanitaire ou climatique détruira l’ensemble des plantations. Or les villes, grâce à leurs arboretums et leurs jardins des plantes, accueillent des centaines d’essences différentes. Vieilles de plus d’un siècle, ces collections fournissent le recul nécessaire pour identifier les espèces adaptées au milieu urbain. Le jardin des plantes de Montpellier, le plus ancien de France, compte à lui seul 760 essences d’arbres.

Rafraîchir les villes… un défi impossible ?

En ville, les risques associés au changement climatique, en particulier les pics de température supérieurs à 40 °C, deviennent critiques. Les centres urbains sont particulièrement exposés en raison du phénomène « d’îlots de chaleur urbains », avec un écart de plusieurs degrés par rapport à la campagne alentour : jusqu’à10 °C en pleine canicule ! Cette accumulation de chaleur est liée à l’artificialisation des sols, qui emmagasinent le rayonnement solaire en journée ; à la concentration des constructions, qui entravent le rafraîchissement nocturne ; et à la densité des activités humaines génératrices de chaleur, comme les climatisations. Or les arbres sont capables d’atténuer la chaleur. Tout d’abord, l’ombrage réduit la surface d’échauffement des surfaces minérales. Ensuite, les feuilles captent l’énergie solaire pour transpirer et restent ainsi plus fraîches que l’air environnant. Ce rafraîchissement est sensible très localement : la température ressentie sous un arbre est inférieure de 7 à 8 °C en période de chaleur. Cela étant, cette « climatisation naturelle » par évapotranspiration pourrait être mise à mal lors d’une canicule, puisque soumise au stress hydrique, les arbres cessent de transpirer pour conserver leur eau. Par ailleurs, refroidir une zone étendue reste un défi ! Selon l’étude de référence, datant de 2015, il faudrait, pour réduire la température moyenne de l’air en ville de 1 °C seulement, accroître la couverture boisée de 10 % supplémentaires ! Soit des dizaines, voire des centaines d’hectares…

De nombreux arbres d’ores et déjà en danger

Difficile de prévoir comment arbres et arbustes supporteront le stress croissant des milieux urbains, avec des épisodes de canicule et de sécheresse plus intenses et plus fréquents. Une étude de septembre 2022 parue dans Nature Climate Change montre en tout cas que des espèces aussi communes que les frênes, chênes, érables, peupliers, ormes, tilleuls, ou encore marronniers et pins se trouvent d’ores et déjà en danger : au total, près de 60 % des 3000 essences étudiées sont soumises à des conditions climatiques inadaptées. Une proportion qui devrait atteindre 70 % en 2050 !

Canicules : des arbres pour réduire la mortalité

Publiée en janvier 2023 dans la revue médicale britannique The Lancet, une étude se penche sur la surmortalité liée aux pics de chaleur de l’été 2015 dans 93 villes européennes, soit 6 700 morts prématurées. Conclusion : porter la couverture arborée à 30 % du territoire urbain — le double de la surface actuelle — permettrait d’abaisser la température de 0,4 °C en moyenne et de réduire les décès d’un tiers. Un résultat d’autant plus intéressant que le tribut en vies humaines des canicules s’aggrave avec la multiplication des épisodes.