Expérimentation animale : quelles alternatives ?

Les alternatives à l’expérimentation animale se multiplient depuis plusieurs années. Permettront-elles un jour de s’en passer totalement ?

Enquête de Lise Barnéoud - Publié le

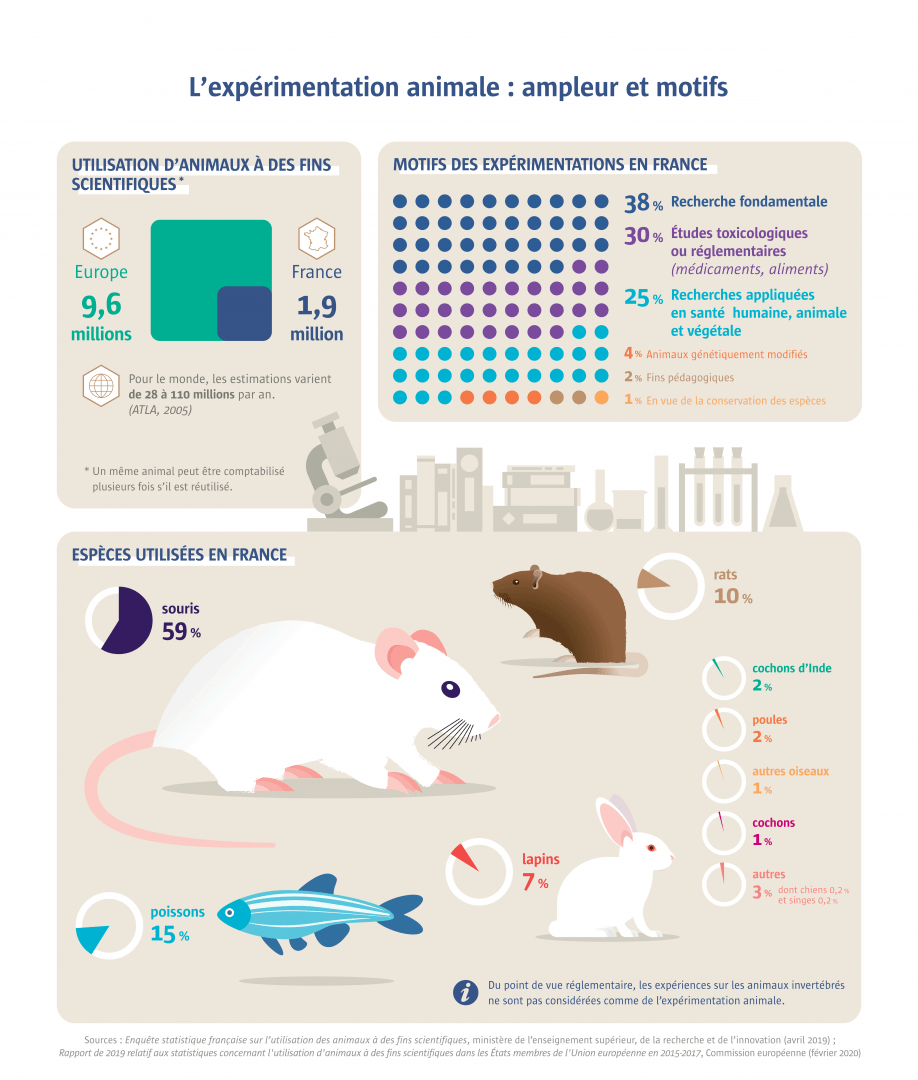

La prise en compte de la sensibilité et du bien-être animaux conduit à remettre en cause son utilisation à des fins scientifiques. A-t-on réellement besoin d’utiliser deux millions d’animaux pour la recherche française chaque année ? Est-il bien pertinent de tirer des conclusions à partir d’expériences effectuées sur les rongeurs ? Le débat, souvent passionné, se nourrit de nécessités sociétales pressantes : évaluer les effets toxiques possibles des nouvelles molécules chimiques pour l’environnement, assurer l’innocuité de nos médicaments, découvrir de nouveaux traitements efficaces. Autant d’exigences qui passent bien souvent par l’animal. Pourtant, de plus en plus d’alternatives existent : cultures cellulaires, organoïdes, organes sur puce, modèles virtuels… Jusqu’où permettent-elles d’aller ?

La règle des 3 R

Formulée dès 1959, la règle des 3 R – Remplacer, Réduire et Raffiner – constitue le fondement des réglementations relatives aux expérimentations animales.

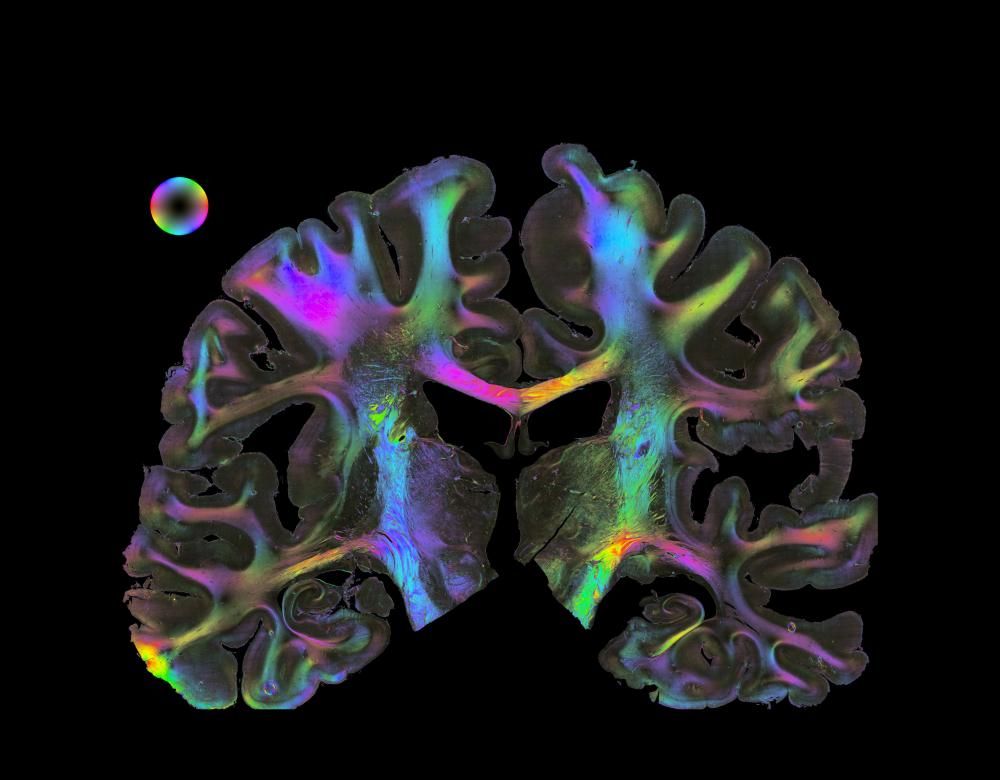

Toutes les réglementations relatives aux expérimentations animales s’appuient sur la règle dite des 3 R, énoncée par le zoologiste William Russell et le microbiologiste Rex Burch il y a plus de soixante ans. Le « remplacement » désigne toutes les méthodes qui évitent l’utilisation d’animaux. Il s’agit essentiellement des modèles in vitro sur les molécules, les cellules, les cultures de tissus ou encore les « organes sur puce ». Une autre voie explorée ces dernières années consiste à se servir de modèles bio-informatiques pour simuler l’effet d’une molécule sur une pathologie ou une population de patients virtuels. Ces méthodes dites in silico sont devenues possibles grâce aux énormes bases de données – notamment accumulées grâce aux précédentes expérimentations animales. La « réduction » passe quant à elle par des méthodes statistiques de plus en plus sophistiquées, qui permettent de réduire le nombre d’animaux sans perte d’information. Le meilleur archivage et le partage élargi des bases de données évitent par ailleurs de reproduire des expériences déjà menées. Rentre enfin dans cette stratégie la réutilisation d’animaux ayant déjà participé à des expériences non traumatisantes. Enfin, « raffiner » les protocoles consiste à supprimer ou réduire le stress et la douleur des animaux en utilisant par exemple des méthodes d’imagerie in vivo (IRM, échographie) au lieu de la chirurgie. On peut également opter pour des espèces dont la littérature scientifique reconnaît qu’elles sont moins sensibles à la douleur, comme les poissons.

L’animal, un bon modèle ?

Préférer les alternatives à l’expérimentation animale répond à des préoccupations éthiques mais aussi scientifiques : les modèles animaux ne sont pas toujours pertinents. Ainsi, le chimpanzé – espèce génétiquement la plus proche de l’Homme – est insensible au VIH ; l’aspirine est très toxique pour le rat et ses embryons. Une comparaison entre les tests de toxicité chez l’animal et l’être humain révèle des taux de concordance de 20 % à 70 % selon les espèces utilisées et les effets évalués. Au-delà, deux constats s’imposent : une substance toxique pour l’animal a de fortes chances de l’être aussi pour l’Homme. En revanche, l’absence de toxicité animale n’est guère prédictive d’une innocuité pour l’organisme humain.

Des textes favorables aux alternatives

Considéré par le droit français comme un « bien meuble » jusqu’en 1976, l’animal est aujourd’hui de mieux en mieux protégé.

En France comme en Europe, les textes réglementaires deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de la protection des animaux, en particulier de laboratoire, en réponse à une demande sociétale de croissante relayée par un développement sans précédent de mouvements associatifs. À cet égard, la directive européenne de 1986 marque le point de départ d’un tournant dans les règles relatives à l’expérimentation animale. Transposé en droit français dès 1987, ce premier texte interdit d’utiliser un modèle animal s’il existe un modèle alternatif. La révision de cette directive en 2010, appliquée trois ans plus tard en France, crée de nouvelles contraintes. Ainsi, l’utilisation de primates se trouve limitée aux recherches à des fins de santé pour des affections graves ; en outre, des comités d’éthique évaluent désormais chaque demande d’expérimentation animale, et une autorisation du ministère chargé de la recherche est également nécessaire pour réaliser un tel projet. Enfin, les conditions d’hébergement des animaux doivent répondre à des normes adaptées aux besoins de chaque espèce et des formations spécifiques sont obligatoires pour tout le personnel impliqué dans ces recherches. À plus long terme, ce texte prévoit même « le remplacement total » des expérimentations animales « dès que ce sera possible sur un plan scientifique ». Pour l’heure, en Europe, seuls les Pays-Bas ont annoncé souhaiter atteindre cet objectif d’ici 2025.

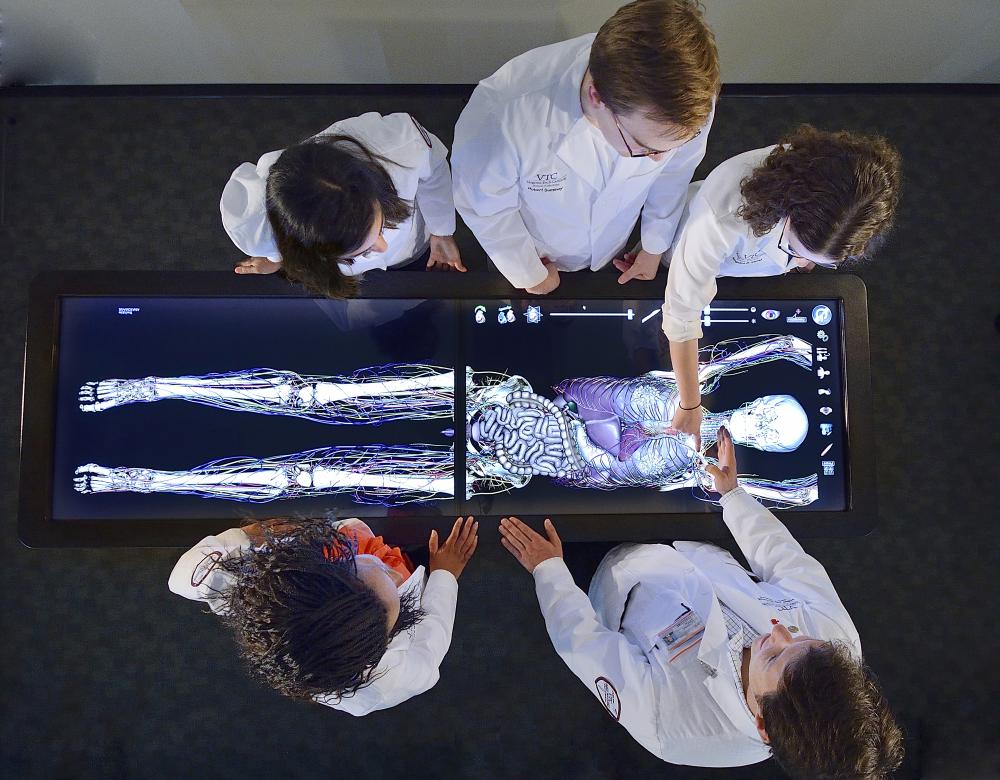

Dissection virtuelle

Quelque 35 500 animaux, essentiellement des souris, ont été utilisés en 2017 dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, soit 2 % de l’ensemble des animaux de laboratoire. Un chiffre qui peut être réduit grâce aux alternatives que sont les films pédagogiques, les modèles inertes mimant des organes ou des organismes entiers, ou encore les logiciels de simulation sur ordinateur qui permettent, comme ici, dans une école de médecine de Virginie, aux États-Unis, d’effectuer des dissections ou des opérations sans utiliser d’être vivants. Plutôt que d’apprendre de nouvelles techniques chirurgicales sur l’animal, habituellement le cochon, les futurs chirurgiens peuvent ainsi s’entraîner en réalité virtuelle.

Cosmétiques : la peau synthétique

En Europe, la vente de cosmétiques testés sur les animaux est interdite depuis 2013. Cela a encouragé l’essor d’alternatives comme l’utilisation de résidus d’opération chirurgicale, les cultures in vitro de peau à partir de cellules humaines et les reconstitutions d’épiderme en 3 D. Ces méthodes permettent d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des produits cosmétiques, mais pas de prédire d’éventuels effets sur le reste de l’organisme des molécules capables de traverser la peau, d’où la nécessité de tester les nouvelles substances sur des modèles animaux. De fait, 80 % des pays autorisent encore, voire imposent, des tests sur l’animal pour tester les produits cosmétiques

La situation paradoxale de la toxicologie

Les industriels doivent à la fois réaliser plus de tests pour vérifier l’innocuité des molécules chimiques et moins recourir aux animaux. Compatible ?

Pour protéger l’Homme et l’environnement, la réglementation impose aux industriels de procéder à des tests toxicologiques de toutes leurs substances chimiques (1). Ces obligations ont entraîné une hausse du nombre d’animaux utilisés en Europe de 17 % entre 2015 et 2017 dans l’industrie chimique, selon la Commission européenne (2019). De fait, plus de 60 % des nouveaux tests réalisés dans le cadre de Reach nécessitent le recours à l’animal, rapportait l’agence européenne spécialisée Echa en 2017. Et pour cause : seuls 45 tests alternatifs ont été validés en Europe, portant sur la recherche de toxicité aiguë et d’irritations cutanées ou oculaires. Aucune alternative ne permet en revanche d’évaluer les effets systémiques chroniques sur la santé. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a pourtant annoncé, en septembre 2019, l’arrêt des tests sur l’animal dès 2035. Entre 20 000 et 100 000 expériences sur l’animal sont menées chaque année, soit par l’EPA directement, soit par des entreprises sollicitant une autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit. « Si nous arrêtons ces tests, nous risquons de laisser passer des molécules dangereuses pour l’homme, s’inquiète Francelyne Marano, présidente de Francopa (plateforme nationale pour le développement des méthodes alternatives en expérimentation animale). Comment s’assurer que des molécules ne franchissent pas la barrière placentaire ou encéphalique en les testant uniquement sur des cellules ? » Dans ce domaine, les alternatives à l’expérimentation animale font encore défaut…

(1) A l’instar du Règlement européen destiné à sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne (Reach) en vigueur en Europe, depuis 2007.

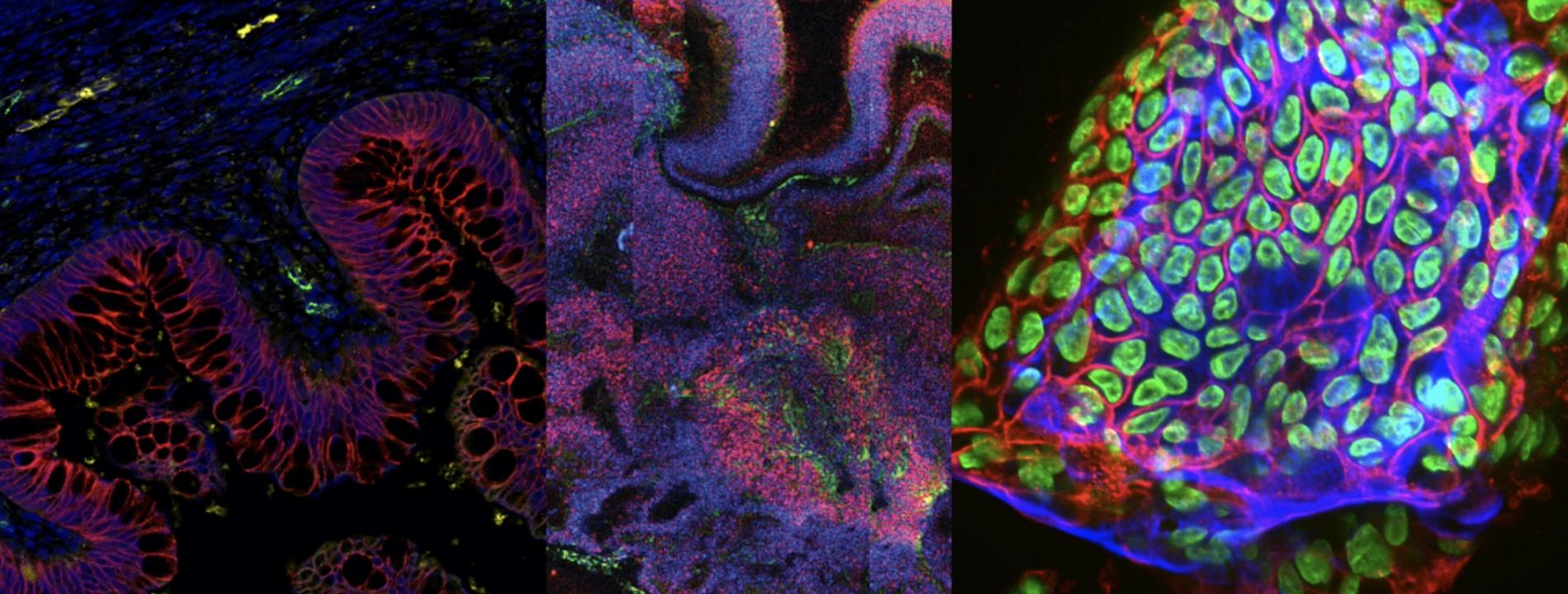

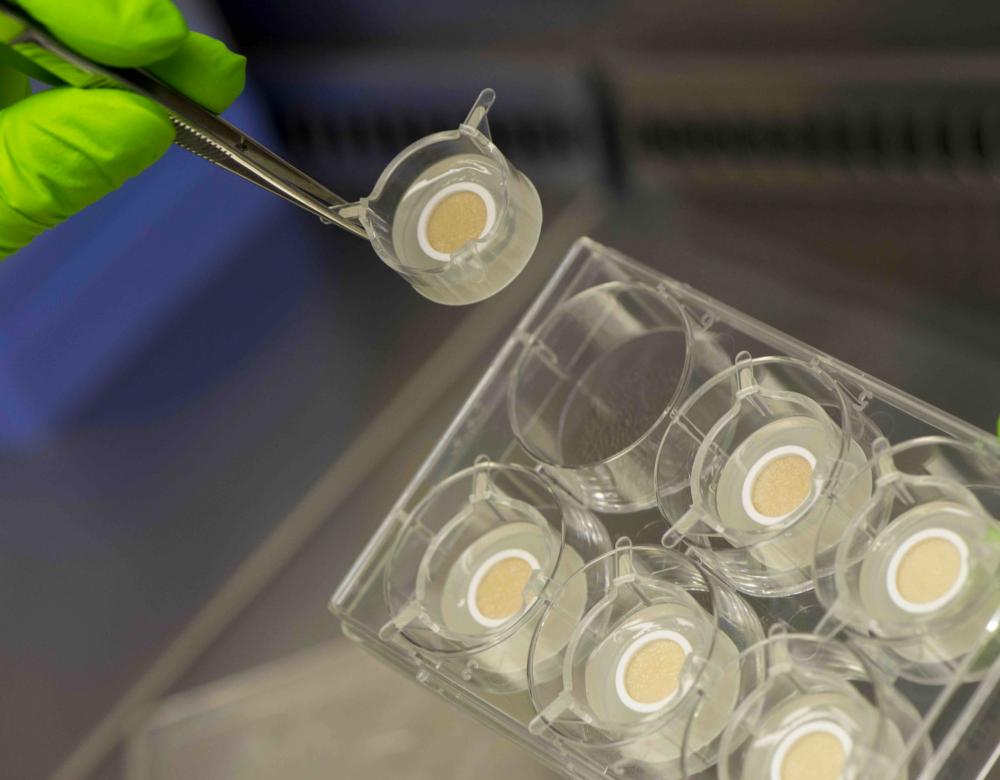

Cellules et organes en culture

Depuis dix ans poussent en éprouvette des versions miniatures de nos organes, et non plus seulement des biomolécules ni de simples cellules destinées à tester l’effet des produits chimiques. Fabriqués à partir de cellules souches humaines ou animales, ces « organoïdes » permettent d’étudier l’organisation du tissu et ses rapports avec l’environnement, le développement d’une maladie, l’effet d’un médicament, ou encore les interactions entre cellules. Immense espoir pour la recherche, le recours aux organoïdes reste cependant délicat : une infime altération du milieu de culture peut modifier les résultats observés. En outre, il ne permet pas d’observer les interactions entre organes.

La modélisation plutôt que l’animal

Grâce à l’accumulation de données en biologie, chimie et génétique, il devient possible de modéliser le comportement des cellules et des organes, le développement d’une maladie ou l’effet d’un médicament, uniquement par ordinateur. C’est ainsi qu’en 21 jours, quatre candidats-médicaments prometteurs contre la fibrose ont été présélectionnés parmi 30 000 molécules, des essais sur la souris étant désormais en cours (1). Ces méthodes in silico pourraient aussi réduire de près de 2 millions le nombre d’expériences animales nécessaires pour évaluer la toxicité des substances chimiques en Europe.

(1) Nature Biotechnology, 2019

La pharmacologie, encore consommatrice d’animaux

Si la qualité des médicaments de synthèse peut être éprouvée par des méthodes physico-chimiques ou microbiologiques, il n’en va pas de même pour les médicaments d’origine biologique, comme les vaccins, les sérums ou les hormones : tester leur activité et leur sécurité exige le recours à l’animal, qu’impose d’ailleurs la réglementation avant mise sur le marché. Cela étant, depuis 2019, on ne se sert plus d’animaux pour détecter la présence éventuelle de contaminants dans les médicaments biologiques : la Commission européenne de pharmacopée estime que l’application des bonnes pratiques de fabrication et les contrôles qualité suffisent. De quoi épargner plusieurs dizaines de milliers de rongeurs.

Combiner les différentes approches expérimentales

Le point de vue de Francelyne Marano, professeur émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l’université de Paris.

Expérimentation animale : bientôt la fin ?

À l’heure des organoïdes, des organes sur puce, du big data et de l’intelligence artificielle, les animaux sont-ils encore utiles à la science ?

Le nombre d’expériences menées sur l’animal ne décroît plus depuis 2014 en France. Il a diminué d’à peine 3 % en Europe sur la même période. Aurait-on atteint un plateau ? Le remplacement total des expérimentations animales est-il utopique ? Dans le domaine de la toxicologie, des alternatives fiables existent pour évaluer les effets aigus et les irritations cutanées. En revanche, la toxicité systémique (cancérogénicité, reprotoxicité) reste difficile d’accès autrement que par l’animal. Et dans la recherche – qui utilise les deux tiers des animaux de laboratoire – les progrès portent surtout sur la réduction et le raffinement des protocoles, moins sur le remplacement : les interactions entre cellules, organes ou avec l’environnement génèrent des phénomènes imprévisibles. Or ces processus biologiques restent difficiles à étudier par les approches alternatives, in vitro ou in silico. « Lorsqu’on aura fait le tour de la biologie générale et que nous disposerons d’ordinateurs quantiques très puissants, nous parviendrons peut-être à nous passer d’animaux en science », imagine Bruno Verschuere, directeur du Groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche (Gircor). D’ici là, des chercheurs proposent de mener davantage d’expériences directement sur l’humain, via la technique de microdosage, c’est-à-dire l’administration d’une microdose de médicament radiomarqué pour évaluer ses propriétés directement chez l’Homme.

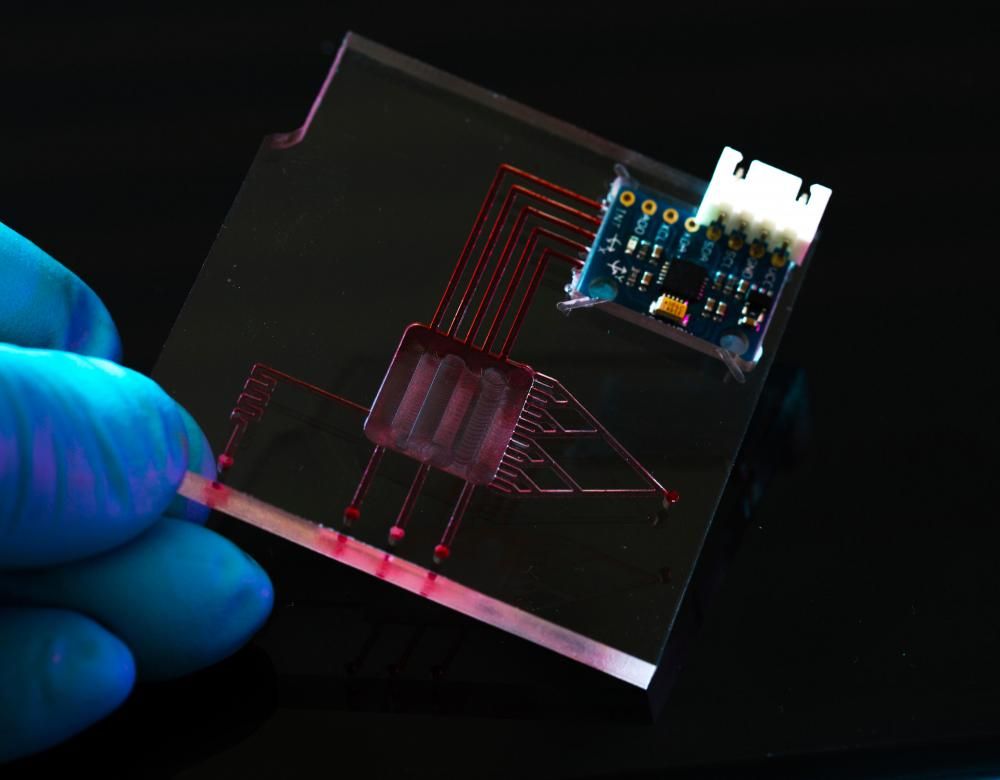

Des organes humains sur puce

Mêlant nanotechnologie, microphysique et biologie, plusieurs organes humains ont été miniaturisés sur puce depuis 2010 : cœur, foie, intestins, muscles… Le poumon sur puce, par exemple, contient un compartiment tapissé de cellules pulmonaires dans lequel circule de l’air, un autre compartiment tapissé de cellules vasculaires baignées dans un micro-canal de sang et deux chambres vides imitant les mouvements de la respiration. Plus prometteur encore : des projets visent à connecter différents organes afin d’étudier les interactions entre eux, mais aussi la propagation d’un pathogène, ou la diffusion d’un médicament dans l’ensemble des organes. Le tout, sur une puce de la taille d’une clé USB.

À l’avenir, des avatars in silico ?

Dans le cadre du projet Health EU (« Santé Union européenne »), plus de 90 scientifiques de 16 pays européens étudient la conception d’un avatar médical in silico propre à chaque individu, qui réunirait toutes ses données personnelles et environnementales et sur lequel seraient greffés des organes sur puce cultivés à partir de ses propres cellules ! Il serait dès lors possible de tester virtuellement les fonctions biologiques ou l’action d’un médicament déjà existant ou en développement : une médecine personnalisée et prédictive, sans recours à l’animal. À l’avenir, des avatars in silico ?