Fusion nucléaire, l’âge de la maturité ?

Après des décennies d’efforts, la fusion nucléaire apporte ses premières preuves de concept. L’exploitation de cette source d’énergie, réputée propre et inépuisable, est-elle proche pour autant ?

Enquête de Vahé Ter Minassian - Publié le

La course à la fusion est relancée

Le 30 juillet 2023, les scientifiques du Laboratoire national Lawrence Livermore (National Ignition Facility, NIF), situé en Californie, ont réitéré leur exploit : créer par fusion nucléaire un plasma produisant plus de chaleur qu’il n’en reçoit. Huit mois plus tôt, le 5 décembre 2022, la même équipe était parvenue à franchir ce cap pour la première fois dans l’histoire de la physique. Une prouesse suffisamment marquante pour que l’annonce ait été prononcée par la secrétaire nationale à l’énergie en personne, Jennifer M. Granholm, lors d’une conférence de presse organisée en urgence : l’attention accordée aux résultats du NIF aura été à la hauteur de l’exploit. Nul doute que ces expériences feront date dans l’histoire des sciences. Tout au moins, elles y seront mentionnées comme des étapes importantes dans le long processus initié en vue de parvenir, un jour, à maîtriser un phénomène à l’œuvre dans le cœur des étoiles, mais aussi les armes thermonucléaires de type H : la fusion. Cette réaction nucléaire – à distinguer de la fission nucléaire des centrales actuelles – focalise, depuis des décennies, l’attention des physiciens. La formidable débauche de chaleur qu’elle entraîne porte en effet la promesse d’une source d’énergie nouvelle, inépuisable, propre et non émettrice de gaz à effet de serre. Au point de s’être convertie, à mesure que les échéances annoncées étaient repoussées, en une sorte de mirage de la science physique. Peut-être à tort, car les progrès sont là. La science apporte des preuves. Une nouvelle génération d’instruments entre en service. Et l’industrie commence à manifester un intérêt pour la recherche académique. La fusion est-elle entrée dans l’âge de la maturité ?

L’énergie du Soleil au labo ?

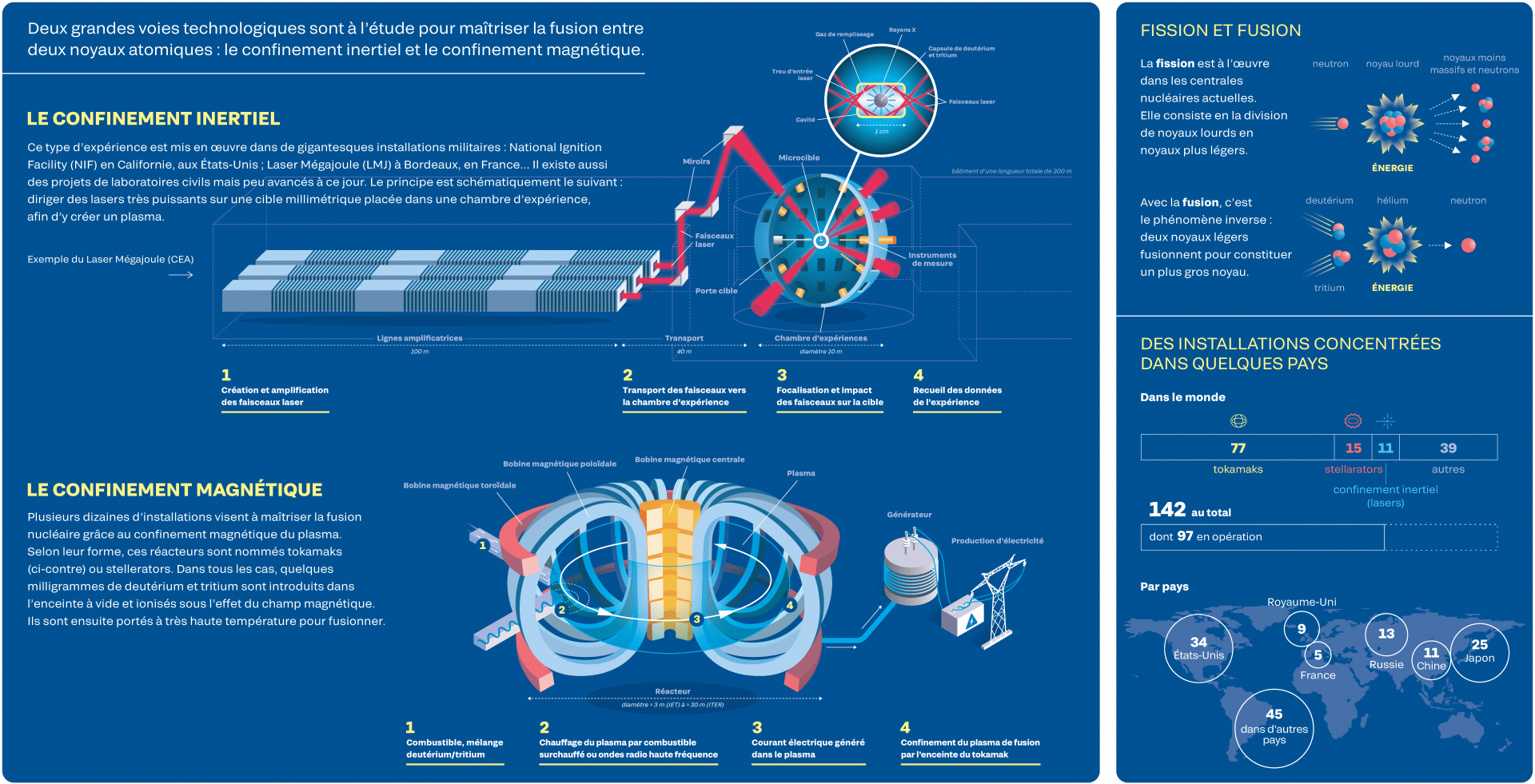

Peut-on reproduire les phénomènes à l’origine du chauffage du Soleil ? Pas exactement. Notre étoile tire l’essentiel de son énergie de l’exploitation de ses énormes réserves en hydrogène. Mais les chaînes de réactions, faites d’une succession de fusion entre noyaux atomiques, sont peu efficaces et ne sont, de toute manière, pas reproductibles sur Terre. Parmi les solutions explorées en laboratoire, les physiciens ont très tôt privilégié celle du mélange deutérium-tritium. La fusion de ces deux isotopes lourds de l’hydrogène aboutit à la libération d’un noyau d’hélium 4 et d’un neutron. Et est fortement génératrice de chaleur !

Un siècle d’histoire, deux voies technologiques

En 1932, le physicien australien Marcus Oliphant provoque la fusion de deux noyaux atomiques en faisant s’entrechoquer des atomes dans un accélérateur de particules. Mais la guerre place bientôt ce type de recherches sous le sceau du secret militaire ; celles-ci ne reprendront qu’une vingtaine d’années plus tard. Après la Conférence sur les usages pacifiques de l’énergie atomique organisée en 1958 par les Nations unies, Soviétiques et Américains s’accordent ainsi pour coopérer en matière de recherche sur la production d’électricité par fusion. Deux concepts sont alors identifiés pour contrôler les réactions thermonucléaires. Afin qu’un gaz de deutérium et de tritium génère un surplus d’énergie, il faut le chauffer. Et donc produire un plasma de 150 millions de degrés – une température dix fois supérieure à celle du cœur du Soleil – suffisamment dense et durable pour permettre les rencontres entre noyaux atomiques. Second objectif : faire en sorte que les fusions ainsi provoquées contribuent à entretenir les réactions par la chaleur qu’elles communiquent au reste du plasma. Aucune enceinte n’étant capable de résister à de telles contraintes, une première idée consiste à contenir le plasma à l’aide de champs magnétiques. C’est la voie du « confinement magnétique » qui a donné lieu au développement des « tokamaks » par les Soviétiques dans les années 1950 et qui a été retenue par le projet international ITER. En 1962, des chercheurs du Laboratoire national Lawrence Livermore, le NIF, aux États-Unis, proposent, eux, de concentrer le mélange deutérium-tritium dans un minuscule volume à l’aide de lasers, de façon à « allumer » les réactions de fusion. C’est la voie du « confinement inertiel ».

Première ignition, indispensable jalon

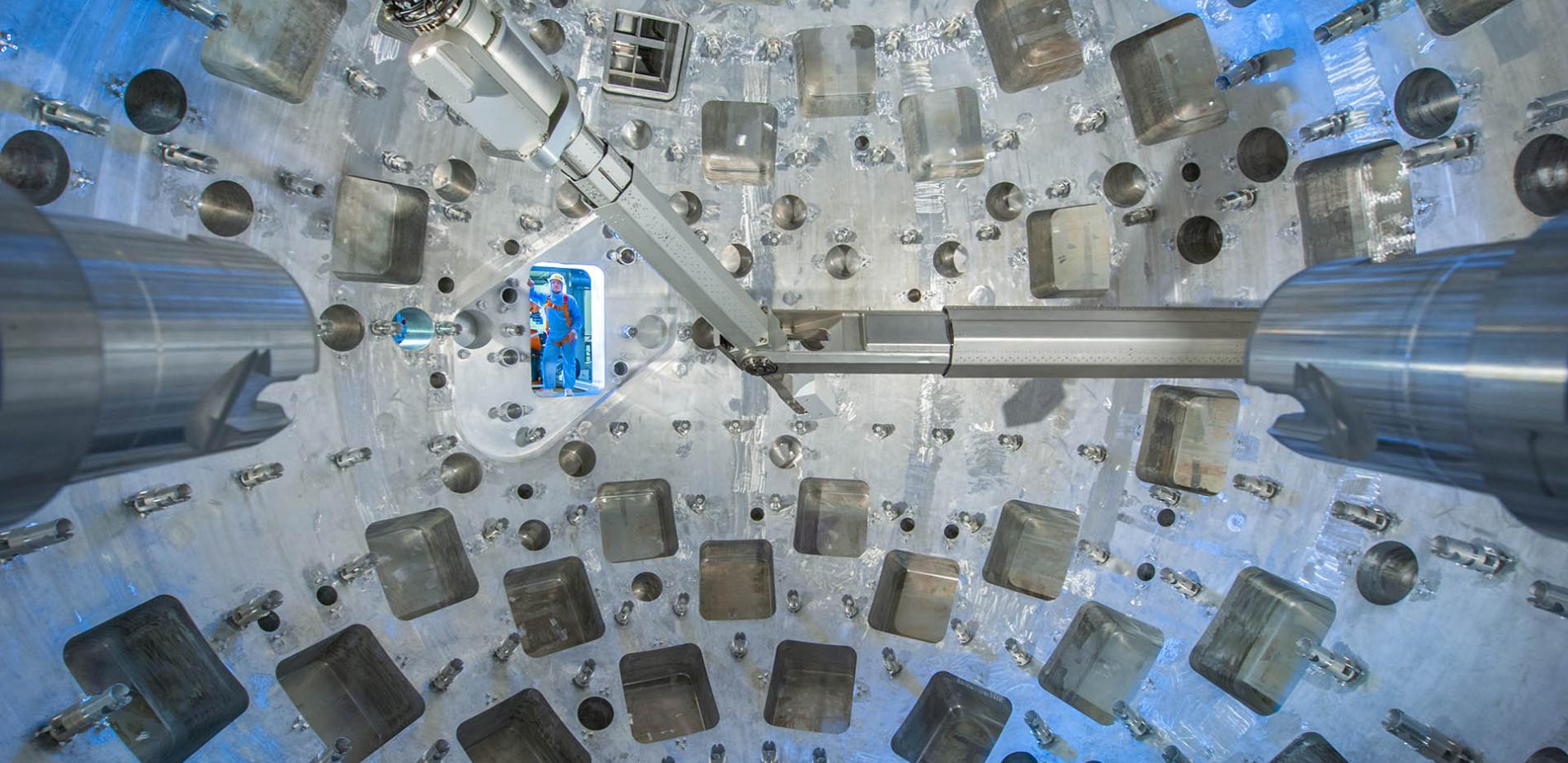

L’un des enjeux actuels de la fusion consiste à obtenir plus d’énergie que la quantité fournie pour amorcer la réaction : c’est « l’ignition ». Cette étape a été franchie pour la première fois le 5 décembre 2022 en Californie par les équipes du NIF (National Ignition Facility). Un ensemble de lasers a fourni quelque 2,05 mégajoules (MJ) à une capsule de deutérium-tritium qui a libéré 3,15 MJ après avoir consommé environ 8 % du combustible. Mais pour cela, les 192 lasers du NIF ont dépensé plusieurs centaines de fois plus d’électricité ! L’exploit a été réitéré fin juillet 2023 par la même équipe, avec un rendement amélioré puisque l’énergie produite est estimée à plus de 3,5 MJ : de quoi alimenter… un fer à repasser pendant une heure !

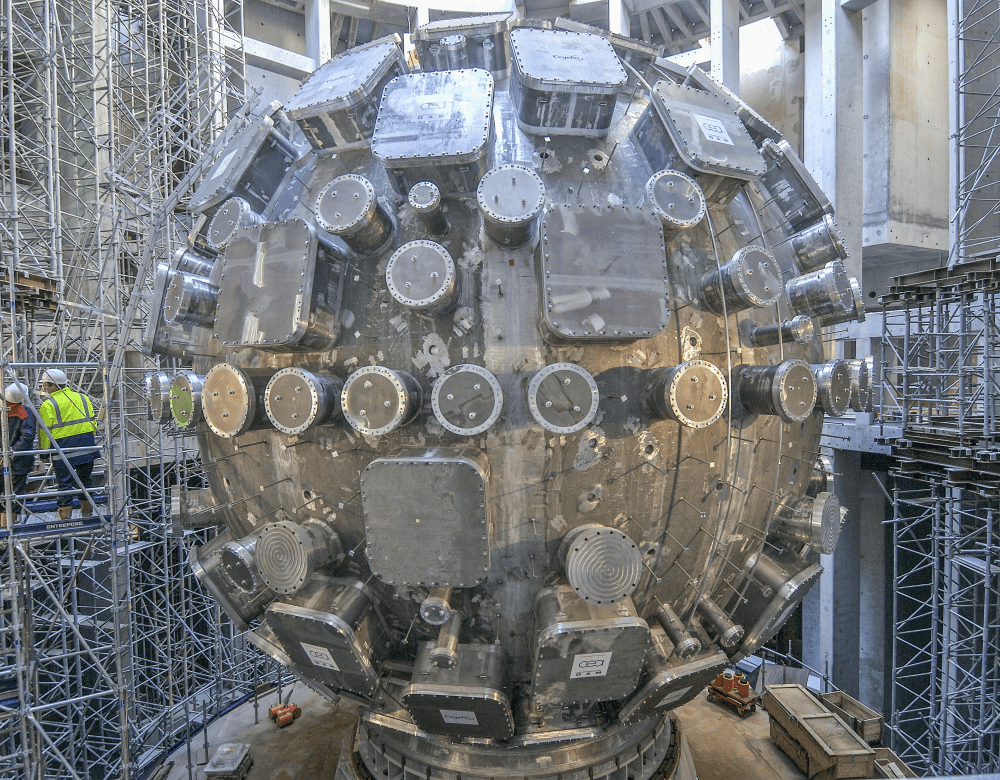

Au NIF et au LMJ, le confinement inertiel

Plusieurs procédés visent à mettre en œuvre la « fusion par confinement inertiel ». Le plus connu, développé à la fois au NIF, en Californie, aux États-Unis, et au Laser Mégajoule (LMJ) du CEA, près de Bordeaux, en France, fait appel à de gigantesques lasers occupant des bâtiments de plusieurs centaines de mètres de long. Le 5 décembre 2022, les chercheurs du NIF ont dirigé les faisceaux de 192 de ces instruments d’optique vers l’intérieur d’une chambre d’expériences de dix mètres de diamètre, occupée en son centre par un cylindre creux d’un centimètre. En chauffant les parois internes de cette cavité, l’équipe a créé un « bain » de rayons X qui a vaporisé la surface d’une capsule de deutérium-tritium de la taille… d’un grain de poivre. Celle-ci est brusquement entrée en expansion, créant une onde de choc qui s’est propagée à 400 km/s vers la partie centrale du combustible. Ainsi comprimées et chauffées, les couches internes de la capsule ont fusionné. Bien qu’utilisés aussi à des fins de recherche civile dans des domaines comme la géophysique ou l’astrophysique, le NIF et le LMJ poursuivent des objectifs avant tout militaires. Conçues dans le cadre des programmes de dissuasion nucléaire, ces gigantesques installations sont chargées de réaliser des expériences en vue d’alimenter les « codes de simulation » décrivant le fonctionnement des armes thermonucléaires, et ce, sans recourir à des essais grandeur nature autrement plus problématiques. Si elles n’ont pas pour vocation à développer la production d’énergie, elles permettent néanmoins d’acquérir de nouvelles connaissances dans la compréhension et la maîtrise de la fusion.

Au Laser Mégajoule, la montée en puissance

Mis en service en 2014 dans la commune de Barb, non loin de Bordeaux, le Laser Mégajoule (LMJ) du CEA poursuit sa montée en puissance avec 88 lasers en fonctionnement cette année, auxquels s’ajoute un 89e laser, le faisceau PETAL, dédié à la recherche académique. En 2025, 176 faisceaux équiperont cette installation qui devrait être pleinement opérationnelle en 2027. Le LMJ ne cherchera pas tout de suite à battre des records. En effet, les premiers tests de fusion figurant à son programme ne prévoient pas l’utilisation d’un mélange de deutérium-tritium permettant d’atteindre le seuil d’ignition. Ils permettront surtout d’améliorer les modèles de simulation mis en avant par la recherche militaire dans le cadre de la dissuasion nucléaire.

Fusion : deux voies technologiques

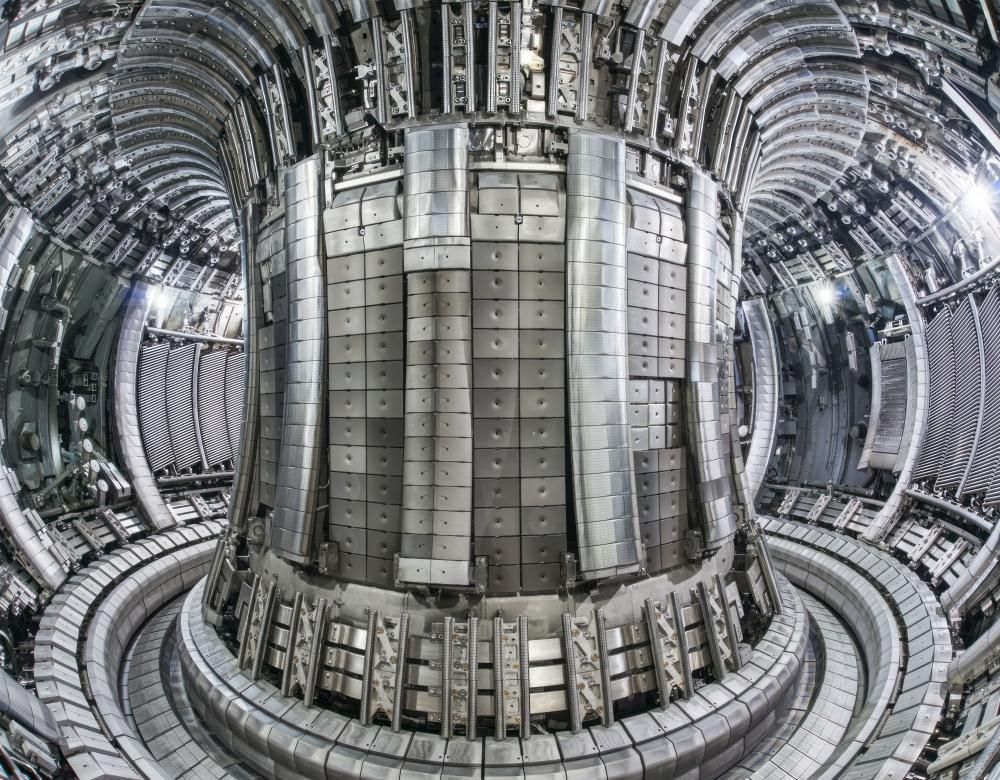

Record de fusion au JET, bonne nouvelle pour ITER ?

Le 21 décembre 2021, le plus grand de tous les tokamaks en fonctionnement, le JET (Joint European Torus), installé à Abingdon (Royaume-Uni), est parvenu à battre son propre record du monde en énergie de fusion. Il a créé un plasma de deutérium-tritium qui durant cinq secondes a produit 59 mégajoules d’énergie (équivalent à la combustion d’un kilogramme d’essence). À en croire les physiciens, le test démontre que les choix technologiques opérés pour la construction de la future installation internationale ITER de Cadarache, en France, sont les bons.

Avec ITER, l’option du confinement magnétique

Le 21 novembre 2006, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie et l’Union européenne signent l’accord final sur la construction d’ITER. Proposé vingt ans plus tôt par le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, le chantier de ce réacteur nucléaire de recherche civile peut donc démarrer près du site de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Objectif : démontrer que la fusion représente une source d’énergie viable pour la production électrique à grande échelle. Les infrastructures, qui s’étendent sur une zone de 42 hectares, sont achevées à 85 %. Le montage de la pièce centrale du site – le gigantesque tokamak expérimental – a débuté en mai 2020. Ce réacteur hors normes utilisera 10 000 tonnes d’aimants supraconducteurs pour générer les champs magnétiques nécessaires au maintien de 840 m3 de plasma en fusion dans une chambre à vide de 6 mètres de rayon. Les défis sont colossaux. Humains, puisqu’il s’agit d’assembler la plus grande machine de ce type à partir d’éléments fournis par 35 États, et de faire collaborer entre eux les chercheurs de tous ces pays. Scientifiques, puisque ITER doit prouver qu’un tokamak est capable de délivrer 500 mW de puissance thermonucléaire pendant 400 secondes, et donc qu’un plasma en fusion peut produire dix fois plus d’énergie qu’il n’en reçoit. ITER doit aussi aider les physiciens à maîtriser les instabilités magnétohydrodynamiques pouvant apparaître au cours d’une combustion, susceptibles d’endommager le réacteur. Enfin, l’installation doit explorer la possibilité de produire, au sein même de l’enceinte à vide, le tritium employé pour les réactions de fusion. Contrairement au deutérium, ce radionucléide est en effet rare et cher.

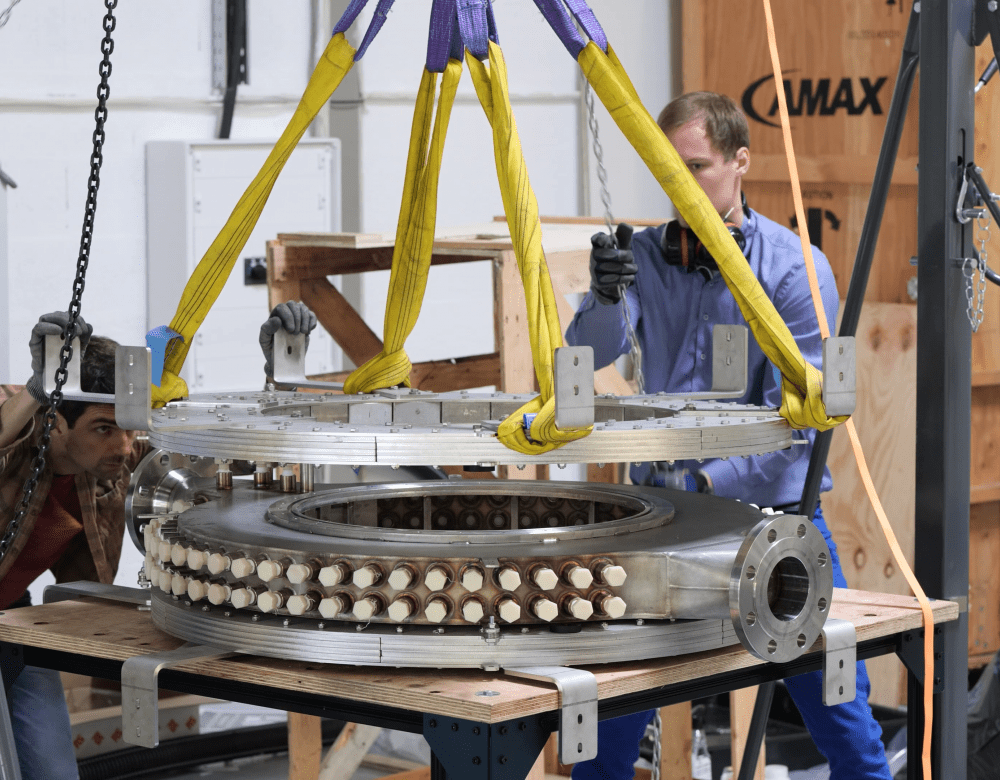

Sur le chantier d’ITER, montage et démontage

Situé à Saint-Paul-lez-Durance, dans le sud de la France, ITER est, depuis 2007, l’un des plus grands chantiers d’Europe, mobilisant plus de 2 500 personnes appartenant à quelque 500 entreprises, françaises pour 80 % d’entre elles. C’est dans le Bâtiment Tokamak, d’un volume de 350 000 m3, que se déploie actuellement l’assemblage du dispositif constitué notamment de 6 aimants annulaires géants de 17 et 24 mètres de diamètre. Mais le chantier doit faire face à des aléas. Fin 2022, la découverte de défauts de soudure a entraîné un report du premier plasma à 2030. En 2023, 3 modules du tokamak ont été jugés défectueux et doivent être désassemblés, ce qui risque d’accroître le retard et le coût du programme.

États-Unis, Europe : les start-up s’en mêlent

Une forme d’énergie illimitée, réputée propre et sans déchets, voilà de quoi attirer les investisseurs. Longtemps confinée entre les murs des laboratoires publics, la recherche sur la fusion nucléaire semble avoir atteint un degré de maturité suffisant pour intéresser l’industrie. Plusieurs projets faisant appel à des financements privés ont vu le jour aux États-Unis et en Europe, ce qui a abouti à la création d’une trentaine de start-up. En France, l’entreprise Renaissance Fusion propose des technologies d’aimants supraconducteurs et de parois en métal liquide pour confiner les plasmas des stellarators (une variante des tokamaks).

Faut-il parier sur l’énergie de la fusion ?

Avec l’expérience du 5 décembre 2022, les physiciens ont démontré la possibilité de générer plus d’énergie grâce à un plasma en fusion que l’apport énergétique nécessaire à l’entretien de la réaction. Et ce, non pas de façon incontrôlée comme en 1952, avec l’explosion d’Ivy Mike, la toute première bombe H de l’histoire, mais de manière maîtrisée. Ce verrou scientifique levé, la voie vers l’exploitation industrielle d’une nouvelle source d’énergie est-elle ouverte ? La connexion au réseau électrique des premiers réacteurs thermonucléaires sur la prochaine décennie, promise par certaines entreprises, paraît peu vraisemblable. Car les défis restent nombreux, à commencer par celui de l’efficacité énergétique : pour dépasser le seuil d’ignition, les lasers du NIF ont utilisé des centaines de fois plus d’électricité qu’ils n’ont contribué à en produire. Autre obstacle, la disponibilité du combustible : si le deutérium est relativement facile à obtenir, il n’en est pas de même du tritium, un déchet nucléaire dont le stock mondial de 25 kilogrammes est bien inférieur aux besoins d’une filière industrielle. Autre difficulté : l’impact sur l’environnement. La fusion se veut une source d’énergie propre, mais elle chauffe un fluide caloporteur à l’aide de neutrons. Or ces particules rendent radioactifs certains matériaux. Enfin, il faudra choisir la technologie – tokamak ou stellarator, une autre machine de confinement du plasma – et les carburants. Les premières réponses seront apportées par la mise en service des futurs réacteurs de démonstration DEMO connectés au réseau, sur le site d’ITER. Soit pas avant 2035 pour une exploitation commerciale au mieux en 2040, et un usage généralisé à la fin du siècle. En matière de fusion, mieux vaut s’armer de patience.