ISS : quel bilan scientifique ?

À l’occasion de la mission de l’astronaute Thomas Pesquet, le point sur les apports réels des recherches menées à bord de la Station spatiale internationale.

Barbara Vignaux - Publié le

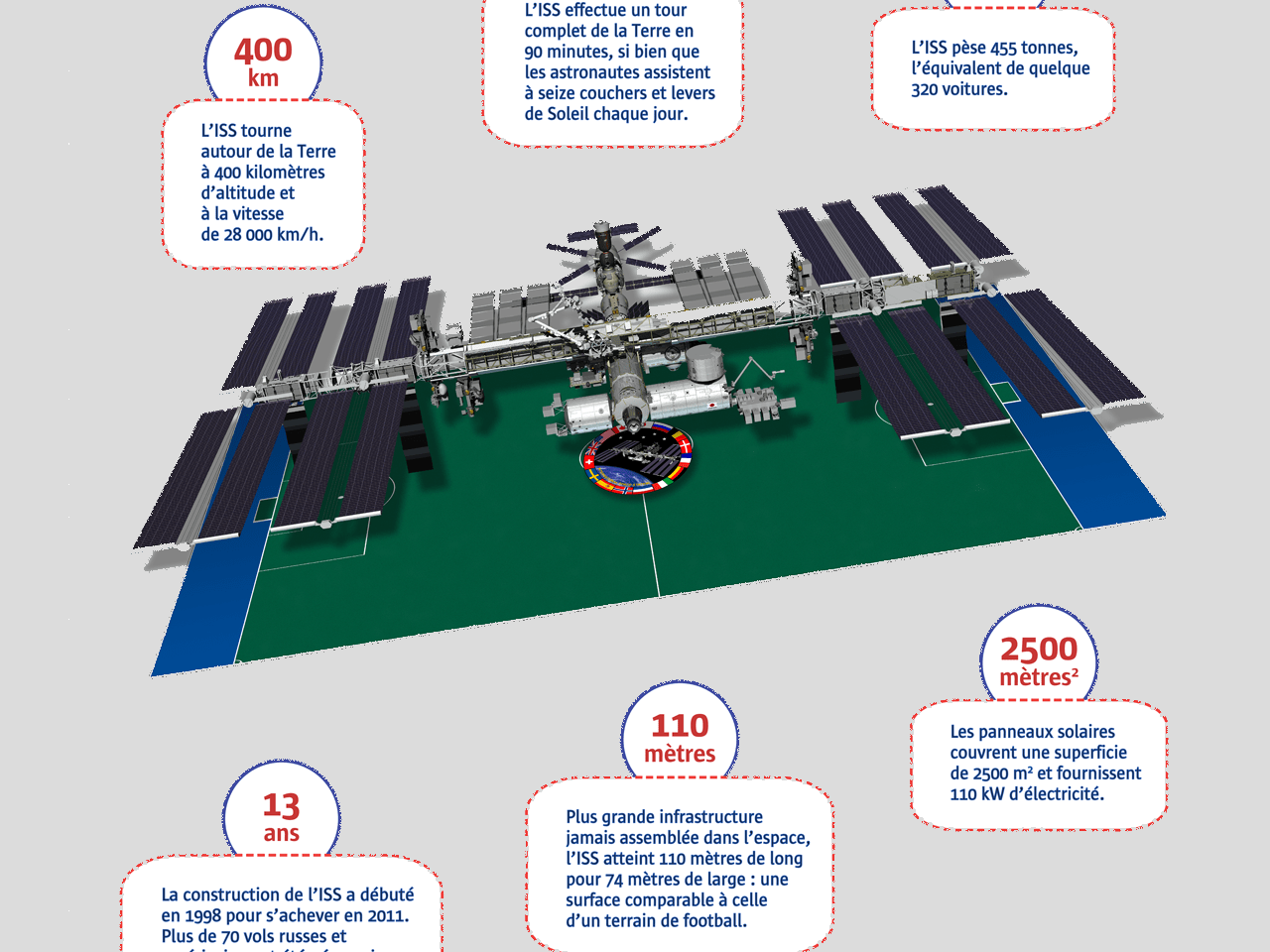

Située en orbite basse, à 400 kilomètres de la Terre, la Station spatiale internationale (ISS) accueille en permanence des astronautes depuis l’an 2000. Quatrième Français à y séjourner, Thomas Pesquet est chargé de mener à bien des expériences à caractère médical et scientifique. Car, au-delà des objectifs technologiques et de conquête spatiale, l’ISS permet, en l’absence (presque totale) de gravité, de réaliser des expériences impossibles sur Terre. Quel bilan dresser de ces recherches et de leurs retombées terrestres ? Pour certains, un bilan globalement positif dans différentes disciplines – physiologie humaine, science des matériaux et des fluides – mais en demi-teinte pour d’autres au regard du coût colossal de l’ISS.

L'ISS

Une vocation avant tout politique

Initiée par les États-Unis, très vite rejoints par l’Europe, l’ISS est le fruit d’une collaboration étroite avec la Russie.

Successeur de l’ambitieux programme spatial Apollo (1961-1975), le projet de Station spatiale internationale (ISS) est annoncé en pleine Guerre froide par le président Ronald Reagan, en janvier 1984. Rejoint dès 1985 par l’Agence spatiale européenne (Esa) ainsi que par le Canada et le Japon, il entre dans une nouvelle phase grâce à l’accord scellé avec la Russie en 1993, après l’effondrement de l’Union soviétique. Une décision politique – l’heure est au rapprochement entre les deux puissances – et pragmatique : depuis la mise sur orbite, en 1986, de la station Mir, la Russie est pionnière dans le domaine des longs séjours spatiaux, alors que de leur côté, les États-Unis ont subi un grave revers en 1986, avec l’explosion de la navette Challenger et la mort des sept membres de l’équipage. En 2000, la première équipe envoyée sur l’ISS est emblématique de cette coopération, puisqu’elle réunit l’Américain Bill Shepherd et les Russes Sergueï Krikalev et Iouri Guidzenko. Et en 2015, ce sont deux ressortissants de ces mêmes pays – Scott Kelly et Mikhaïl Kornienko – qui ont été choisis pour le premier séjour d’un an à bord de l’ISS, afin d’étudier la santé des astronautes dans la perspective de voyages au long cours dans le Système solaire. Le partenariat entre les deux pays reste de fait indispensable : depuis l’interruption de leur programme de navettes spatiales, en 2011 – quelques années après l’explosion de Columbus et la nouvelle disparition d’un équipage – les États-Unis dépendent des vaisseaux russes Soyouz pour transporter leurs astronautes jusqu’à l’ISS. Du moins jusqu’à ce que le secteur privé américain – au premier rang duquel les sociétés SpaceX et Boeing – soit techniquement capable de prendre le relais, en théorie à partir de 2017.

Mission Proxima, priorité médecine

Le 17 novembre 2016, le pilote de ligne et ingénieur français Thomas Pesquet, la chercheuse en biochimie américaine Peggy Whitson et le Russe Oleg Novitsky, ancien lieutenant-colonel dans l’armée de l’air, ont rejoint l’ISS pour un séjour de six mois. Avec une cinquantaine d’expériences prévues par l’Agence spatiale européenne (Esa) et le Centre national d’études spatiales (Cnes), la mission de Thomas Pesquet est orientée vers la recherche médicale et la physiologie humaine : échographie à distance, casque de réalité virtuelle pour étudier les réactions du cerveau en état d’apesanteur, nouveau dispositif de suivi du système cardiovasculaire…

Quelle science à bord ?

Biologie, physiologie, sciences des fluides et des matériaux : telles sont les disciplines emblématiques des travaux menés dans l’ISS.

S’il est un domaine dans lequel la pertinence de l’ISS comme cadre de recherche ne suscite guère de débat, c’est celui de la physiologie humaine. Et pour cause : il s’agit surtout de préparer les vols habités lointains, comme les missions martiennes. Confinement, inactivité physique, effet des radiations sont les principaux paramètres étudiés. Les conséquences de l’impesanteur sont en effet multiples : modification de la densité osseuse, évolution du système cardio-vasculaire… Les astronautes sont d’ailleurs astreints à deux heures et demie d’activité physique quotidienne, six jours par semaine. « Six mois sur l’ISS, c’est l’équivalent de plusieurs années de vieillissement sur Terre : la distribution du sang dans le corps change, la masse osseuse se dégrade, souligne Thomas Pesquet, l’astronaute français. Heureusement, c’est réversible ! » L’ISS offre aussi des conditions idéales à la réalisation d’expériences de physique fondamentale et de sciences des fluides et des matériaux : combustion, solidification, comportement des fluides complexes (granulaires, par exemple), résistance des matériaux en l’absence de sédimentation… Bien sûr, des expériences en microgravité peuvent être menées lors de vols suborbitaux, mais l’ISS reste la seule plateforme adaptée à des dispositifs de recherche de moyenne à longue durée et nécessitant la présence d’êtres humains.

Drôles de fluides

Des fluides agissant comme des solides, c’est ce qu’observe, sur cette photo d’août 2013, l’astronaute Karen Nyberg, grâce à une étude de l’effet de champs magnétiques sur des flacons de colloïdes et des liquides comportant des particules microscopiques. L’objectif in fine est d’améliorer la conception et la résistance des matériaux utilisés dans la construction des immeubles et des ponts.

Columbus, la pièce européenne

Amarré à la Station spatiale internationale le 11 février 2008, le laboratoire Columbus est la première infrastructure permanente dont l’Europe ait disposé dans l’espace et son principal apport à l’ISS. Ici, l’astronaute allemand Alexander Gerst en mai 2014, durant un moment de repos – d’où la luminosité atténuée. Outre Columbus, l’Europe a contribué à l’ISS par les vaisseaux cargo ATV (pour Automated Transfer Vehicle), qui l’ont ravitaillée à cinq reprises entre 2008 et 2015 en ergols, nourriture, eau et matériel, pour un total de 31 500 kilos.

Sept ans de préparation !

Aller dans l’espace, ce n’est pas une mince affaire ! Explications de Thomas Pesquet, l’astronaute français (Esa) actuellement à bord de la Station spatiale internationale.

Durée : 1 min

In French only

Quelles retombées sur Terre ?

Les retombées de l’ISS sur Terre vont de la conception d’instruments médicaux à la mise au point de procédés industriels.

Les exigences propres au séjour dans la Station spatiale – rigueur des observations conduites sur les astronautes, miniaturisation et polyvalence des instruments – ont permis de concevoir des dispositifs utiles sur Terre. Médicaux, tout d’abord : un capteur pour mesurer la régulation thermique, employé dans les unités de soins intensifs ; un robot à même de réaliser des biopsies de manière autonome ; un dispositif de mesure de l’oxyde nitrique utilisé pour ajuster les posologies des patients asthmatiques et prévenir les crises ; un moniteur Holter utilisé pour les astronautes en orbite, désormais d’usage routinier pour enregistrer en ambulatoire un électrocardiogramme durant 24 à 48 heures consécutives. C’est sur l’ISS également qu’ont été éprouvées l’utilité d’une consommation réduite de sodium pour prévenir l’ostéoporose et les calculs rénaux, et la possibilité d’une adaptation des traitements de radiothérapie selon la radiosensibilité des patients. À la marge, l’industrie a aussi tiré parti des expériences de l’ISS : mise au point d’un purificateur capable d’éliminer les bactéries, moisissures, champignons, virus et odeurs, pour la conservation des aliments ou le contrôle de la qualité de l’air en contexte médical ; ou encore, amélioration de la qualité des mousses – permettant par exemple de diviser la quantité d’eau nécessaire à l’intervention des avions bombardiers d’eau ou à la fabrication du « béton cellulaire », un bon isolant thermique.

Sorties extra-véhiculaires

Depuis les premières missions, les astronautes sont amenés à travailler hors de la Station, essentiellement pour des tâches de construction et d’entretien. Ici, une photo d’août 2016 : lors d’une sortie extravéhiculaire de près de six heures, les astronautes Jeff Williams et Kate Rubins ont installé un adaptateur pour permettre aux futurs vaisseaux américains – développés par les entreprises privées SpaceX et Boeing pour le compte de la Nasa – de s’amarrer à l’ISS.

Cela vaut-il le coût ?

Mesuré à l’aune de ses seules retombées scientifiques, le coût de l’ISS semble exorbitant. Et pour cause : sur la Station, la science est une invitée tardive…

L’ISS a coûté quelque 100 milliards d’euros, dont 8 milliards pour l’Europe, soit 1 euro par Européen et par an pendant 20 ans, d’après l’Esa. Près de 90 % du coût de la contribution européenne à l’ISS est supporté par l’Allemagne (41 %), la France (28 %) et l’Italie (20 %)*. Pour des raisons techniques, l’espoir initial de retombées industrielles, grâce à la fabrication, en l’absence de gravité, de médicaments et matériaux nouveaux, ne s’est guère concrétisé. Les industriels n’ont donc jamais investi de manière significative dans ces deux secteurs que Ronald Reagan citait en exemple dans son discours du 25 janvier 1984 pour justifier le lancement du projet. De leur côté, les retombées scientifiques du projet en justifient-elles le coût ? À titre de comparaison, la construction, près de Genève, du grand accélérateur de particules (LHC), l’instrument scientifique le plus onéreux de l’histoire, a coûté 9 milliards d’euros. Dans un rapport français de 2010, l’Académie des sciences exprimait déjà sa perplexité : l’utilisation prolongée de l’ISS jusqu’en 2020 « ne peut pas être justifiée sur sa seule utilité pour la recherche »**. De fait, l’ISS n’a pas été conçue à des fins scientifiques, mais industrielles et géopolitiques. Ce qui n’interdit pas d’utiliser cet outil hors du commun au bénéfice de la science. Bien au contraire ! D’autant que les autres plates-formes disponibles, comme les vols suborbitaux, ne permettent pas de mener des expériences dans la durée.

* Source : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne, novembre 2012

** Source : Académie des sciences, Les sciences spatiales, adapter la recherche française aux enjeux de l’espace, octobre 2010

Un poste d’observation de la Terre

L’ISS constitue un outil d’observation complémentaire des satellites et instruments à Terre. Avec un avantage : la présence d’astronautes à bord, qui permet d’ajuster en temps réel la collecte et l’analyse de données afin de contribuer à l’étude du climat ou à l’anticipation des dégâts de catastrophes naturelles. Depuis la Station sont également « lancés » des petits satellites, comme sur cette photo, des instruments Planet Lab Dove de la taille d’une boîte à chaussures (septembre 2016). Leurs images participeront au suivi de la déforestation et de l’urbanisation, à l’amélioration des pratiques agricoles et à la surveillance de l’atmosphère terrestre.

Voyageuses et voyageurs de l’espace

En septembre 2016, 224 personnes avaient séjourné à bord de la Station : 142 Américains, 45 Russes, 8 Japonais, 7 Canadiens et 3 Français. Certains l’ont fait à plusieurs reprises, à l’instar du Russe Guennadi Padalka, revenu sur Terre en 2015 à l’issue de sa cinquième mission et qui détient le record du temps cumulé passé en impesanteur (sur Mir puis sur l’ISS) : 877 jours. À l’exception de sept « touristes de l’espace », les scientifiques n’arrivent qu’en troisième position par ordre d’importance numérique, après les pilotes et les ingénieurs, mais avant les médecins. Sur ce total, 34 astronautes sont des femmes. Ici, quatre astronautes réunies lors d’une relève d’équipage.

L’ISS, et après ?

De nouvelles stations spatiales prendront sans doute le relais de l’ISS. Avec une mission très claire : préparer des vols habités au long cours.

Initialement conçue pour s’achever en 2012, la vie de l’ISS sera sans doute prolongée jusqu’en 2024, voire 2028. D’ores et déjà, une candidate à sa succession est la future mini-station spatiale autour de la Lune. Sa construction fait l’objet d’études de l’ISECG (International Space Exploration Coordination Group), qui regroupe les agences américaine (Nasa), russe (Roscosmos), européenne (Esa) et japonaise (Jaxa). Elle serait placée sur une orbite lunaire très stable, facilement accessible depuis la Terre et viserait à préparer l’exploration spatiale future, y compris des vols habités vers Mars. La Chine, écartée du projet de l’ISS – le gouvernement américain interdisant à la Nasa de coopérer avec ce pays – s’attelle aussi à une station en orbite basse terrestre, avec pour objectif une présence humaine permanente dans l’espace à partir de 2022. Pour préparer de tels séjours, les agences spatiales expérimentent des écosystèmes artificiels fonctionnant en circuit fermé, à l’instar du projet européen Melissa (Micro-Ecological Life Support Alternative) : des microorganismes choisis à cet effet transformeraient les déchets en compost, lequel nourrirait des plantes sélectionnées pour leurs qualités nutritives et leur faculté à croître dans des conditions extrêmes. Les agences éprouvent aussi la capacité de l’être humain à supporter isolement et stress durant de longues périodes. Ainsi, des astronautes de l’Esa séjournent 12 mois sur la base franco-italienne de Concordia, en plein continent Antarctique. L’Esa étudie sur eux l’évolution des paramètres suivants : sommeil, mobilité, sens de l’équilibre, humeur, densité osseuse, fréquence cardiaque, capacité à piloter un Soyouz (évaluée sur un simulateur).

Toucher le public

Populariser les travaux réalisés grâce à l’argent public et susciter des vocations auprès des jeunes, tels sont aussi les objectifs affichés de l’ISS et des politiques de communication de la Nasa et de l’Esa. Il est vrai que la beauté et le caractère spectaculaire des photos prises par les astronautes – et systématiquement relayées sur les réseaux sociaux – contribuent amplement à leur présence sur les écrans contemporains. Ici, l’ouragan Matthew progressant vers Haïti et Cuba, photographié depuis l’ISS le 3 octobre 2016.