Objectif Lune : le grand retour ?

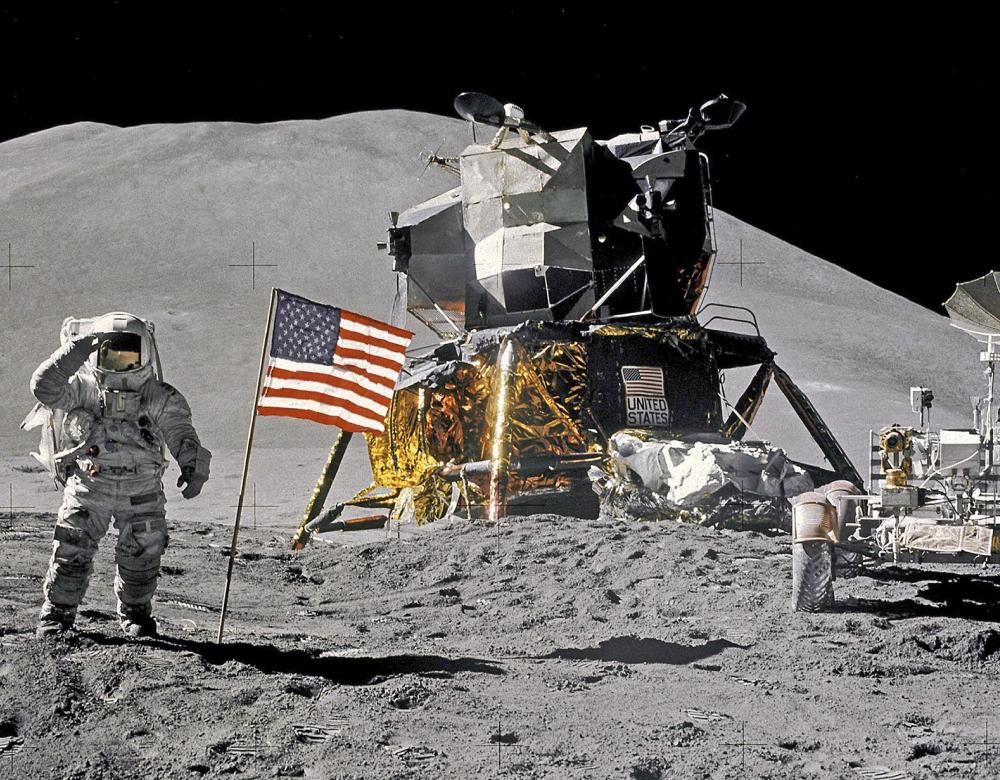

Il y a plus de cinquante ans, l’astronaute américain Eugene Cernan foulait le sol lunaire. Il reste le dernier homme à avoir marché sur la Lune, trois ans après les premiers pas de Neil Armstrong sur notre satellite. Aujourd’hui, la compétition mondiale est relancée.

Texte de Pierre-Yves Bocquet - Publié le , mis à jour le

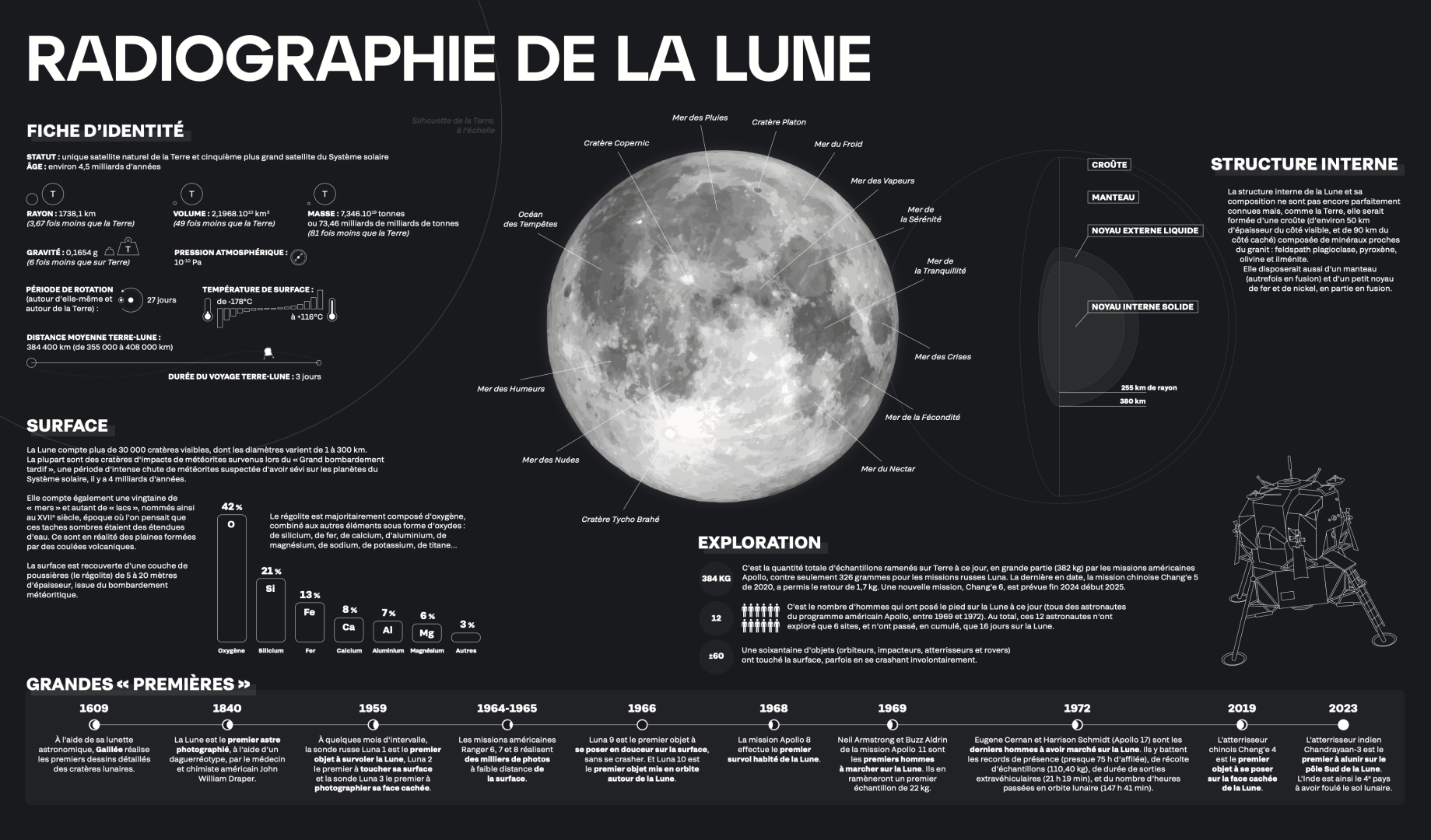

Plus d’un demi-siècle après la dernière mission Apollo, en décembre 1972, la Lune fait toujours l’objet de convoitises. Certains pays visent son orbite, où ils ambitionnent d’envoyer des sondes, voire une station spatiale. D’autres ciblent sa surface et prévoient d’y poser de petits véhicules autonomes, les désormais célèbres rovers. D’autres enfin prévoient d’y reposer le pied et rêvent d’y installer une base permanente, la première de l’humanité sur un objet non terrestre. C’est l’objectif ultime du programme américain Artemis, qui doit permettre d’amener un équipage sur le sol lunaire d’ici 2026. Son nom est celui de la déesse de la Lune dans la mythologie grecque, la jumelle… d’Apollon. C’est que notre satellite est loin d’avoir livré tous ses secrets : sa formation, sa composition, sa quantité d’eau, ses ressources en minerais… posent toujours question. En outre, la Lune constitue une étape idéale en vue de naviguer un peu plus loin dans le Système solaire, par exemple vers Mars. Surtout, sa conquête représente toujours, une cinquantaine d’années après Apollo 11, un exploit que de nombreuses nations rêvent d’accrocher à leur drapeau, pour intégrer le cercle très restreint des États souhaitant ainsi montrer leur supériorité technique et économique. Entre science et géopolitique, la Lune continue d’exercer sa fascination sur l’Homme.

Au clair de la Terre

Cette magnifique image de la Terre vue de la Lune, où l’on distingue clairement l’Afrique et le désert du Sahara, a été prise par le télescope spatial américain LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) en 2015. Cette photo doit tout à un heureux hasard, puisque le télescope, en orbite autour de la Lune, pointe la plupart du temps son objectif vers sa surface, et ne s’en éloigne que très rarement en visant des étoiles lointaines afin de recalibrer ses instruments d’optique. C’est à l’occasion d’un de ces rares intermèdes techniques que la Terre est venue s’inviter dans le champ. Coup de chance d’autant plus grand qu’à cet instant précis, le télescope file à la vitesse de 1600 mètres par seconde à 134 kilomètres au-dessus de la surface de la Lune. Soit 5760 km/h !

Apollo : la revanche des Américains

Issu d’enjeux géopolitiques, le programme Apollo de conquête de la Lune a structuré tout un pan de l’industrie et de la recherche qui perdure aujourd’hui.

Tout est parti d’une rivalité entre deux grandes puissances, en pleine Guerre froide. Devancés par l’URSS dans la course au premier satellite (Spoutnik, octobre 1957) et au premier homme dans l’espace (Gagarine, avril 1961), les États-Unis veulent reprendre la main sur la scène internationale. Et annoncent en mai 1961, par la voix du président John Fitzgerald Kennedy, leur ambition d’envoyer un homme sur la Lune – et de le ramener sur Terre – « avant la fin de la décennie ».

Créée en 1958, la toute jeune agence spatiale, la Nasa, se voit alors créditée de moyens quasi-illimités : son budget est multiplié par 20 en 5 ans (pour atteindre 6 milliards de dollars en 1966, soit 4 % du budget total des États-Unis) et elle fera travailler jusqu’à 376 000 personnes incluant industriels et universitaires. Ces efforts participent à la structuration de toute une industrie américaine de l’aérospatiale, avec le concours de grands laboratoires scientifiques tels que le Massachusetts Institute of Technology, impliqué dans la conception du système de navigation du module lunaire.

Le programme Apollo, qui atteint son objectif le 21 juillet 1969 et se poursuivra jusqu’en 1972, a permis d’importants progrès dans la connaissance lunaire, mais aussi dans toutes les disciplines mises en œuvre pour réussir ce pari. Quelques exemples majeurs : la naissance du premier ordinateur à circuits intégrés, le bond de géant accompli par la planification et le management de projets complexes, les progrès énormes dans la qualité des matériaux légers et résistants, ou encore la révolution dans la mise au point de capteurs et d’instruments d’une précision inédite.

Une usine à fantasmes

Depuis le programme Apollo, la Lune reste un objet de fantasmes qui alimente moult théories du complot. Dès le retour des premiers astronautes américains, des voix s’interrogent sur l’absence d’étoiles visibles sur leurs clichés, ou sur le drapeau américain qui semble flotter alors que la Lune est dénuée d’atmosphère, et donc de vent. Malgré les explications scientifiques et les roches lunaires rapportées sur Terre, la théorie du canular continue régulièrement de refaire surface sur les réseaux sociaux. Un sondage Ifop mené en décembre 2018 auprès de 1760 personnes révèle ainsi que 9 % des Français estiment que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune.

Le retour annoncé de l’Homme sur la Lune

Un demi-siècle après la fin d’Apollo, États-Unis et Chine ambitionnent de renvoyer des humains sur la Lune au cours de la prochaine décennie.

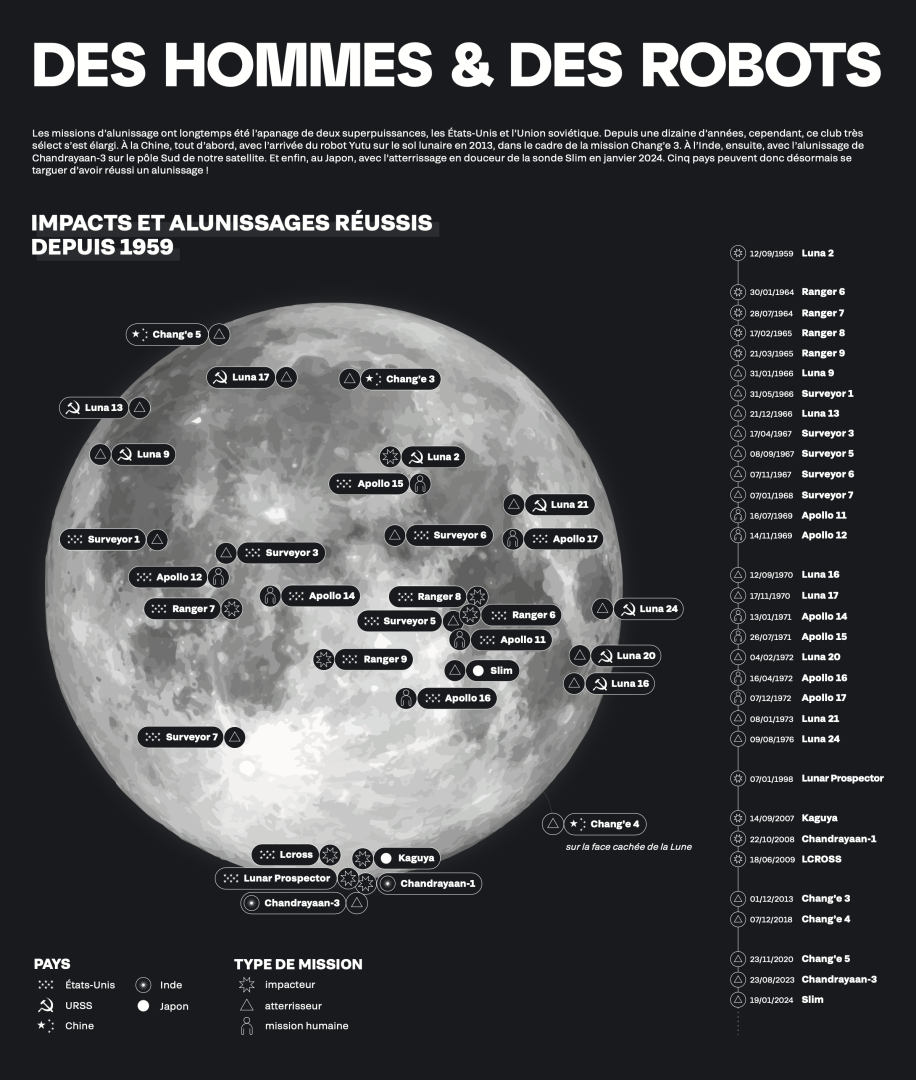

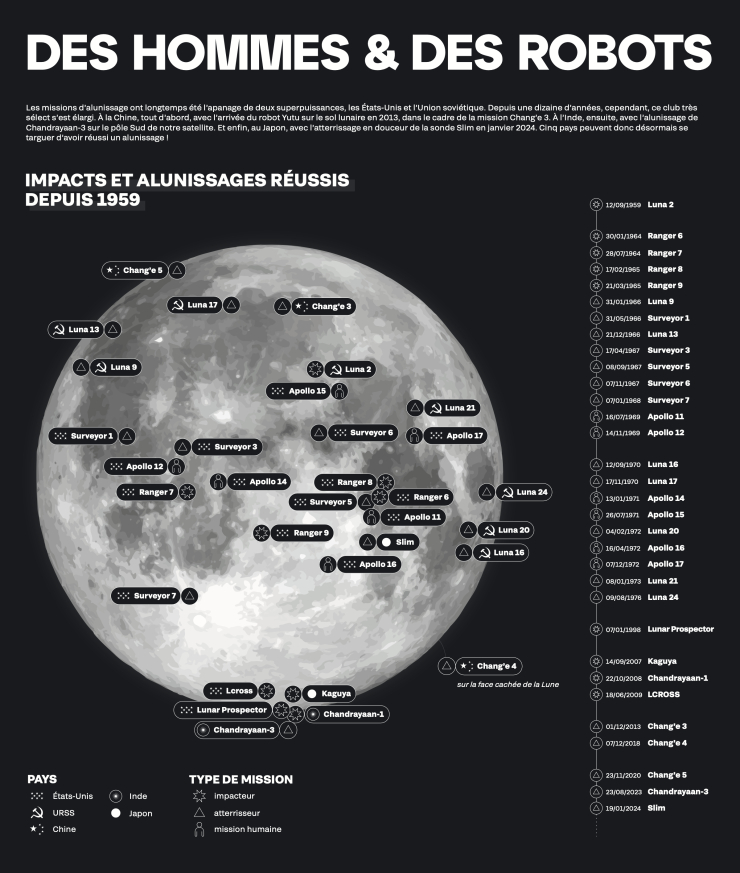

Aucun humain n’a plus foulé le sol lunaire depuis les astronautes américains Eugene Cernan et Harrison Schmitt de la mission Apollo 17, en décembre 1972. Seuls des robots russes (en 1974, 75 et 76) et chinois (2013 et 2019), indien (2023) et japonais (2024) y ont laissé des traces. Mais plusieurs projets ambitionnent de renouveler l’exploit.

La construction d’une nouvelle station internationale en orbite lunaire, destinée à succéder à l’actuelle Station spatiale internationale (ISS), devrait débuter en 2027. Elle devrait permettre, de retourner plus régulièrement et facilement sur notre satellite. La mission américaine Artemis vise par ailleurs à faire alunir un équipage, dont un Afro-Américain et une femme, dans les années à venir – la Nasa retenant désormais la date de fin 2026. Un nouveau revirement de stratégie, puisque le gouvernement précédent avait, en 2010, annulé le programme Constellation, lancé par l’administration Bush en 2004, dont l’objectif consistait à réaliser des séjours de longue durée sur la Lune à l’horizon 2020.

Mais les Américains ne seront peut-être plus longtemps les seuls à avoir posé le pied sur la Lune : les Chinois ont officiellement annoncé vouloir poser leur premier taïkonaute sur le sol lunaire entre 2025 et 2030. Les moyens réels et les capacités techniques de la Chine ne sont pas connus avec précision, mais le pays, qui fait preuve de constance, a d’ores et déjà prouvé qu’il avançait à vitesse grand V depuis son premier homme dans l’espace en 2003. Il a jusqu’ici parfaitement tenu le calendrier de son programme spatial.

Toujours une terra incognita…

Malgré les multiples missions et les échantillons ramenés sur Terre, l’histoire de notre satellite reste méconnue.

Ces décennies d’études ont permis d’en apprendre beaucoup sur notre proche voisine : la composition de l’épaisse couche de poussières qui la recouvre, son absence de champ magnétique, sa gravité… Mais elle recèle encore de nombreux mystères, comme la date d’arrêt de son activité volcanique, qui existait par le passé, ou encore la quantité exacte de ressources : l’eau bien sûr, mais aussi l’hélium 3, un gaz rare sur Terre. Même sa formation continue de faire débat. Selon la théorie dominante, elle serait issue de la collision, il y a plus de 4 milliards d’années – peu après la naissance du Système solaire – d’un objet massif avec la Terre. Impact qui aurait éjecté une grande quantité de matière, laquelle se serait ensuite agglomérée pour former notre satellite.

Mais les caractéristiques de cet impact géant – l’origine, la masse et la composition de l’impacteur – restent discutées. Tout comme l’origine de l’intense bombardement de météorites dont elle garde les traces, grâce à l’absence d’érosion. Ces impacts, dont certains datent de la formation des planètes, sont une mine d’informations pour la compréhension de notre Système solaire et de la Terre. La preuve : une étude publiée en janvier 2019 par Earth and Planetary Science Letters révèle qu’un échantillon de roche ramené sur Terre par la mission Apollo 14 en 1971 serait en fait l’un des plus anciens échantillons terrestres connus, vieux de plus de 4 milliards d’années. Percer les derniers secrets de la Lune permettra aussi de mieux comprendre la Terre…

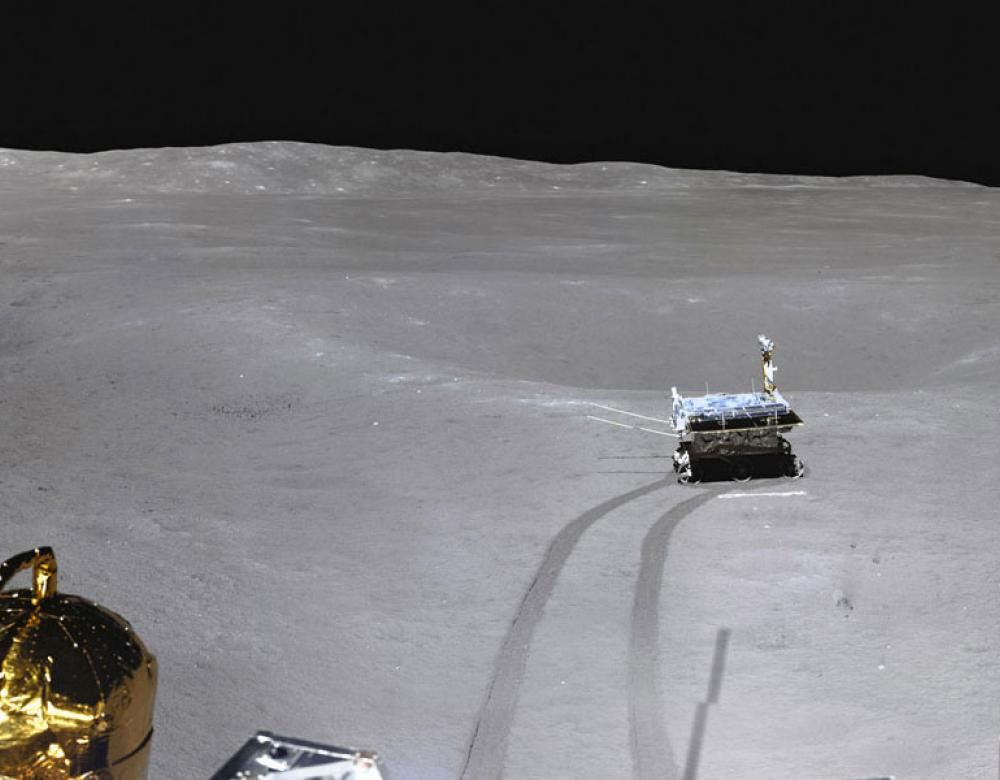

La Chine grave son nom dans l’histoire

Se poser sur la face cachée de la Lune, comme l’a fait pour la première fois l’atterrisseur de la mission chinoise Chang’e 4 le 3 janvier 2019, est un véritable défi technologique. Dans cette zone où la Lune fait écran aux ondes radio, toute communication directe avec la Terre est en effet impossible. Un écueil que la Chine a contourné en plaçant en orbite, en mai 2018, un satellite à la fois visible depuis la Terre et depuis la face cachée de la Lune. Ce qui lui a permis, à l’aide d’un émetteur-récepteur placé à bord, de faire office de relais radio entre la Terre, l’atterrisseur et le petit rover qui a aluni. Un exploit salué par la Nasa et les autres agences mondiales.

Pourquoi aller sur la face cachée ?

En revenant sur la mission chinoise Chang’e 4, Francis Rocard, astrophysicien au Cnes, nous éclaire sur la face sombre de notre satellite.

Géopolitique et acteurs privés

Derrière les ambitions lunaires se cachent des luttes de pouvoir entre quelques États et, de plus en plus, l’appétit d’acteurs privés.

Le regain d’intérêt récent pour la Lune n’est pas uniquement motivé par la soif de connaissance. Comme déjà à l’époque du programme Apollo, il y a là un enjeu géopolitique fort. Sauf qu’hier seuls s’affrontaient les États-Unis et l’Union soviétique, alors qu’aujourd’hui les pays caressant cette ambition sont de plus en plus nombreux. L’ex-URSS a laissé sa place dans la compétition à la Chine, qui a réalisé l’exploit en janvier 2019 d’alunir avec un petit robot sur la face cachée et de ramener des échantillons sur Terre l’année suivante. Enfin, quatre ans après une tentative infructueuse, l’Inde a réussi à faire alunir un rover en juillet 2023 – qui plus est près du pôle Sud, une première mondiale ! De son côté, le Japon a réussi à poser une sonde sur le sol lunaire en janvier 2024, après un échec en novembre 2022. Enfin, Israël et Corée du Sud espèrent eux aussi se poser sur notre satellite naturel.

Autre signe des temps : des acteurs privés sont désormais entrés dans la course, en quête de coup d’éclat et de crédibilité. Dans la lignée des fabricants américains de lanceurs spatiaux SpaceX et Blue Origin, plusieurs entreprises – Astrobiotic, Intuitive Machines, Firefly – ont signé des contrats avec la Nasa pour préparer l’édification d’une « économie lunaire » dans le cadre d’une exploration prolongée, et notamment acheminer du matériel ou mener des expériences sur certains sites : livraison d’une foreuse et d’un rover, étude d’une anomalie magnétique locale, installation d’un satellite de communication en orbite lunaire...

Le bagage scientifique

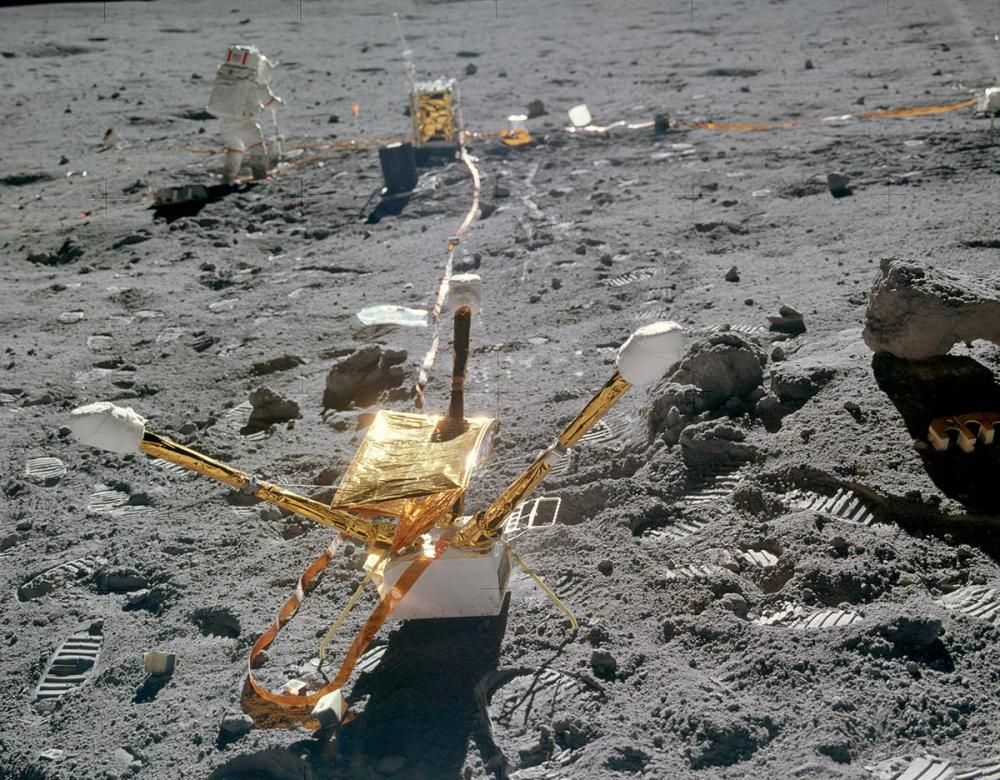

Chacune des six missions Apollo qui se sont posées sur le sol lunaire comprenait des équipements scientifiques destinés à mieux connaître l’environnement : composition de l’atmosphère, du sol et sous-sol, mesure du rayonnement cosmique, du champ magnétique, de la gravité... Ces instruments (sismomètres, gravimètres, réflecteurs laser, capteurs de particules...) faisaient partie de l’Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP), différent pour chaque mission et déployé au sol sur chaque site d’atterrissage. Il a tout de même fallu attendre les missions Apollo 15, 16 et 17 (1971-72) pour voir apparaître des expériences scientifiques réellement ambitieuses, comme ici, avec le magnétomètre de la mission Apollo 16. La plupart de ces instruments, abandonnés sur place par les astronautes, ont continué d’envoyer des données jusqu’en 1977...

Un camp de base vers Mars ?

Plus représentative des conditions de vie dans l’espace que l’actuelle Station spatiale, la Lune est l’endroit idéal pour se préparer à un voyage vers Mars.

Pourquoi se fixer comme objectif de retourner sur la Lune, alors que nous y sommes déjà allés il y a plus de 50 ans, que de multiples sondes l’ont survolée sous tous les angles et que des rovers l’ont maintes fois sillonnée ? Tout simplement parce que les nouveaux objectifs ne consistent plus à faire quelques sauts de puce sur le sol lunaire – le plus long séjour n’a duré que 75 heures, lors de la mission Apollo 17 – mais à installer une présence humaine durable en orbite ou en surface. Ce qui représente un défi technique et humain sans précédent : la Lune étant dotée d’une très fine atmosphère et dénuée de magnétosphère, elle subit de plein fouet le rayonnement cosmique issu des étoiles – dont le Soleil –, un flux radioactif néfaste pour la santé en cas d’exposition prolongée.

Peu dangereux pour de courts voyages, à l’instar des missions Apollo, ce rayonnement toxique sera l’un des principaux défis à relever pour les futurs voyages spatiaux vers des destinations plus lointaines. La Lune est donc un terrain d’entraînement idéal pour tester les technologies et les conditions de survie humaine qui seront à l’œuvre lors d’un voyage vers Mars, objectif affiché par les États-Unis et la Chine pour les prochaines décennies. C’est pourquoi l’orbite lunaire a été choisie pour accueillir la future Station spatiale internationale qui succédera à l’actuelle ISS en orbite terrestre à la fin des années 2020. Même si elle n’en sera plus l’objectif principal, la Lune participera donc encore une fois au futur « grand bond » pour l’humanité. Du moins si l’objectif martien se confirme…

Deux fusées géantes en concurrence

Amener des hommes sur la Lune, à presque 400 000 km de la Terre, nécessite des fusées beaucoup plus puissantes que celles qui permettent de desservir l’ISS, à 400 km d’altitude. La Nasa et SpaceX travaillent donc depuis plusieurs années à de nouvelles fusées, les plus puissantes à ce jour : le Space Launch System pour la Nasa (photo), et le Starship Super Heavy pour SpaceX. Depuis 2022, elles effectuent de premiers vols ; les essais devraient désormais s’intensifier. Elles disposent d’encore un peu de temps, car en janvier 2024, la Nasa a repoussé à septembre 2026 l’alunissage d’êtres humains sur la Lune – une date encore considérée comme optimiste pour certains.

Derrière SpaceX, de nouveaux acteurs privés

Outre la construction de la fusée SLS, SpaceX est en charge de la conception du module d’alunissage habité du programme Artemis. Grâce à ses vaisseaux Crew Dragon, elle emmène d’ailleurs déjà des astronautes vers la Station spatiale internationale. Mais d’autres acteurs privés américains sont sur les rangs. Ainsi, deux atterrisseurs conçus par Astrobiotic (sur l’image, encapsulé dans le nez de la fusée) et par Intuitive Machines, partenaires privés de la Nasa, doivent alunir en 2024, afin de déposer sur notre satellite du matériel scientifique. La Nasa conserve ainsi son rôle de chef d’orchestre du programme spatial, mais à moindres frais et à moindres risques.