Toutes les vidéos

Santé

Voir la vidéo de Comment réduire les inégalités de santé en France / Jean-Paul Moatti

02:50

Corpus, paroles d'experts

Santé

Voir la vidéo de Comment réduire les inégalités de santé en France / Jean-Paul Moatti

02:50

Corpus, paroles d'experts

Santé

Voir la vidéo de Comment repousser les frontières du vieillissement / Miroslav Radman

01:59

Corpus, paroles d'experts

Santé

Voir la vidéo de Comment repousser les frontières du vieillissement / Miroslav Radman

01:59

Corpus, paroles d'experts

Santé

Voir la vidéo de Comprendre la cellule / Miroslav Radman

03:06

Corpus, paroles d'experts

Santé

Voir la vidéo de Comprendre la cellule / Miroslav Radman

03:06

Corpus, paroles d'experts

Santé

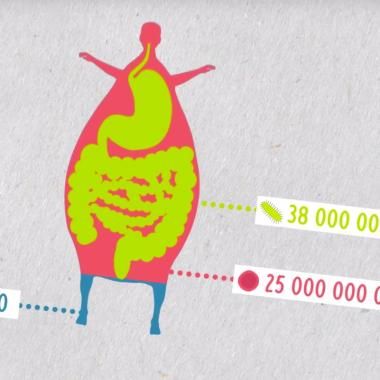

Voir la vidéo de « Toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique ?! »

02:15

Data science vs fake

Santé

Voir la vidéo de « Toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique ?! »

02:15

Data science vs fake

Santé

Voir la vidéo de Un gliome à abattre

03:16

Inclassable

Santé

Voir la vidéo de Un gliome à abattre

03:16

Inclassable

Santé

Voir la vidéo de L'exposition des chauffeurs de taxi à la pollution

04:46

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de L'exposition des chauffeurs de taxi à la pollution

04:46

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de Même toi tu vas comprendre : le conditionnement

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de Même toi tu vas comprendre : le conditionnement

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de Balade pour un cerveau musical

05:31

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de Balade pour un cerveau musical

05:31

Les chercheurs font leur cinéma

Santé

Voir la vidéo de le don de sang, un geste qui sauve

03:00

Vivre avec la drépanocytose

Santé

Voir la vidéo de le don de sang, un geste qui sauve

03:00

Vivre avec la drépanocytose

Santé

Voir la vidéo de Cancer du sein, vers un dépistage personnalisé ?

06:22

Interviews

Santé

Voir la vidéo de Cancer du sein, vers un dépistage personnalisé ?

06:22

Interviews

Santé

Voir la vidéo de Philippe Nuss : vent de folie sur la psychiatrie

06:50

Interviews

Santé

Voir la vidéo de Philippe Nuss : vent de folie sur la psychiatrie

06:50

Interviews

Santé

Voir la vidéo de Marc Levêque : lobotomie, hier et... aujourd'hui ?

07:58

Interviews

Santé

Voir la vidéo de Marc Levêque : lobotomie, hier et... aujourd'hui ?

07:58

Interviews