À chaque mot sa place dans le cerveau

Des chercheurs ont réalisé une cartographie cérébrale précise du langage, dans laquelle chaque mot trouve sa place selon la famille à laquelle il appartient.

Yseult Berger - Publié le

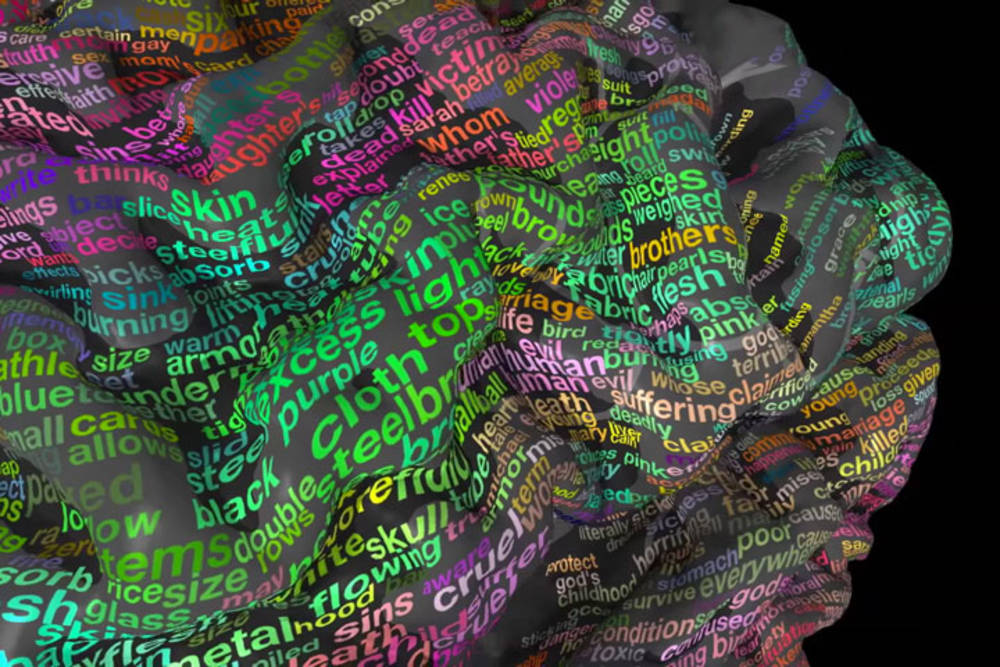

À la mention d’un mot, le cerveau active une zone dans laquelle sa signification est encodée. C’est à l’aide de ces régions, appelées système sémantique, que nous interprétons le langage. En identifiant précisément les zones activées selon chaque mot, une équipe de neurolinguistiques de l’université de Californie a pu élaborer une carte lexicale du cerveau en 3D. Publiés dans la revue Nature, les résultats de l’étude montrent que contrairement à ce que l’on pensait, le traitement des mots ne se limite pas à quelques zones ciblées du cerveau. Au contraire, il concerne une grande partie des deux hémisphères du cortex cérébral et semble organisé selon un schéma sémantique.

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont scruté, grâce à une technique d’imagerie fonctionnelle très sensible, le cerveau de sept individus – six volontaires et l’un des auteurs de l’équipe – pendant qu’ils écoutaient une émission de radio. Les données d’imagerie obtenues ont ensuite été comparées aux mots prononcés à la radio grâce à un logiciel de traitement informatique.

Mots de tête

Les cartographies linguistiques ainsi obtenues, dont celle du chercheur, disponible en ligne, révèlent un schéma d’organisation complexe dans lequel les mots sont regroupés par thème, par exemple le corps humain, le temps, la violence ou encore les interactions sociales. Ainsi, un terme ayant plusieurs significations, comme le terme « haut », peut apparaître plusieurs fois et dans des régions différentes. Quand il est utilisé pour désigner un vêtement, il apparaît dans une zone où l’on retrouve des mots comme « chaussures » ou « pantalon ». Mais quand il est utilisé pour désigner une mesure ou encore un emplacement, il apparaît proche des termes qui appartiennent aux champs lexicaux correspondants.

Fait surprenant, les cartes cérébrales de chaque individu présentent de grandes similitudes et seulement quelques différences. Les auteurs de l’étude restent cependant prudents et attribuent peut-être cette ressemblance au fait que les sujets étudiés étaient peu nombreux et ne représentaient pas un échantillon diversifié de population. En outre, l’équipe espère prochainement mettre au point un « atlas sémantique mondial », réalisé grâce à un échantillon de population plus large et dont l’une des applications possibles pourrait être l’interprétation des pensées de personnes incapables de s’exprimer.