Évaluer l’intelligence humaine : un vrai casse-tête

Nombre d’idées reçues et d’incompréhensions circulent autour de l’intelligence humaine. Depuis plus d’un siècle, les scientifiques tentent de délimiter et mesurer les contours de ce concept à la fois commun et complexe.

Une enquête de Mélissande Bry - Publié le

Définir et mesurer l’intelligence : le « facteur g »

L’intelligence est une notion intuitive, un mot qui parle à tout le monde. Ainsi, sa définition est vaste et dépend de l’importance que chacun accorde à telle ou telle aptitude, que ce soit résoudre un problème de maths complexe, faire preuve d’un humour ravageur, avoir une mémoire hors du commun ou encore apprendre à jouer de la clarinette en quelques jours. Mais en psychologie, l’intelligence est définie de façon plus précise.

La théorie psychométrique la plus couramment admise a été développée et testée empiriquement dans la seconde moitié du 20e siècle. Il s’agit du modèle de Cattell-Horn-Carroll (CHC),qui considère l’intelligence comme à la fois multidimensionnelle et interconnectée. De quoi s’agit-il ? Certaines aptitudes cognitives peuvent être évaluées grâce à des tests standardisés : les capacités verbales et linguistiques, visuo-spatiales, numériques et arithmétiques, la vitesse et la fluidité du raisonnement, la capacité d’abstraction, la mémoire à court et long terme. Or les psychologues ont observé qu’il existe toujours une corrélation positive dans la performance aux tests, c’est-à-dire que si l’on obtient un bon score dans l’un, on aura généralement un bon score dans les autres. Ainsi, il existerait une part commune à toutes les aptitudes cognitives évaluées : le facteur g, qui définit l’intelligence générale d’un individu.

C’est du calcul du facteur g que découle le fameux score de quotient intellectuel (QI) : un score standardisé, relatif aux personnes de même âge dans une population donnée. Par convention, le QI moyen est donc de 100, un trouble du développement intellectuel est diagnostiqué quand le QI est inférieur à 70. À l’inverse, une personne ayant un QI supérieur à 130 est considérée comme surdouée ou HPI.

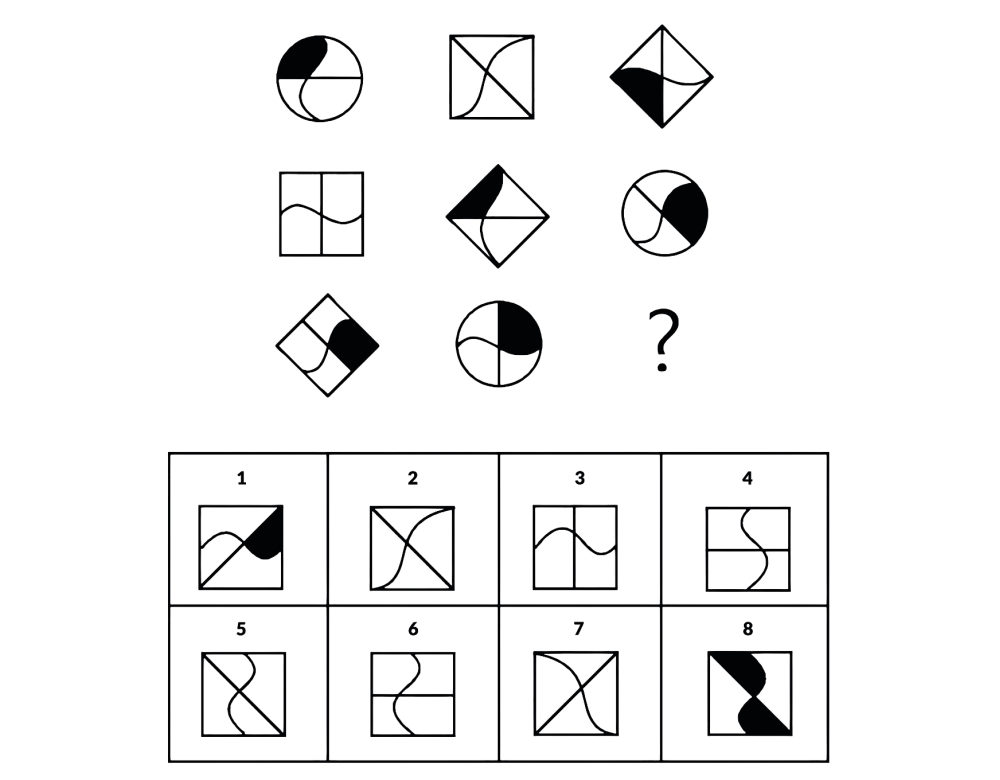

QI : attention aux tests en ligne

Gratuits, simples et rapides : une multitude de tests de QI sont disponibles en ligne. Proposant souvent des exercices inspirés des « matrices de Raven », ils n’ont aucune validité clinique. En effet, les batteries de tests de QI les plus utilisés dans le monde sont les échelles de Wechsler : WISC-V pour les enfants et WAIS-IV pour les adultes. Ils sont composés d’une douzaine d’épreuves allant de l’évaluation du vocabulaire à des calculs mathématiques en passant par des puzzles, matrices et exercices de mémoire. Ces tests sont dispensés dans un cadre clinique par des psychologues qualifiés dont le but est de dresser le profil psychométrique d’un individu et de contribuer à un diagnostic en cas de détection d’un trouble.

Des différences selon le sexe

Les hommes sont-ils plus malins que les femmes ? Non, il n’existe pas de différence significative de QI entre les sexes. En revanche, on observe une légère disparité de performance en fonction du type de compétence cognitive évaluée. Ainsi, les femmes affichent en moyenne de meilleures performances en rapidité de traitement mental tandis que les hommes semblent meilleurs dans les tests de visualisation spatiale. D’après les connaissances scientifiques actuelles, la socialisation genrée joue un rôle dans les différences d’aptitudes cognitives observées entre les sexes, bien qu’une multitude d’autres facteurs, notamment génétiques et biologiques, entrent aussi en jeu.

D’autres types d’intelligence ?

Souvent mise en concurrence avec la théorie de l’intelligence générale et du facteur g, la théorie des intelligences multiples est très prisée dans le champ de la pédagogie et de l’enseignement. Pourtant, les psychologues s’accordent à dire qu’elle n’a pas de validité scientifique. Avancée en 1983 par le psychologue Howard Gardner, la théorie des intelligences multiples défend l’idée que les tests de QI sont pertinents pour évaluer certaines dimensions de la cognition (verbale, logico-mathématique, visuo-spatiale), mais négligent d’autres types d’intelligences qui seraient indépendantes les unes des autres (musicale, kinesthésique, naturaliste, inter- et intrapersonnelle). Malgré son succès, H. Gardner n’a jamais apporté de preuves empiriques permettant de valider sa théorie. Les cinq intelligences supplémentaires qu’il décrit sont difficiles à mesurer de manière claire et objective et semblent être, comme les trois autres, des aptitudes cognitives intercorrélées plutôt que des « intelligences » distinctes.

Si cette théorie bénéficie d’un tel succès chez les enseignants, c’est principalement en raison des valeurs égalitaires qu’elle diffuse. Aussi, la critique initiale est légitime. Les tests de QI ne mesurent pas les compétences sociales, émotionnelles, les talents musical ou manuel, la curiosité, la créativité, l’humour, les capacités de planification, d’adaptation ou d’inhibition qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Mais avant de les intégrer dans la définition de l’intelligence générale, encore faudrait-il définir précisément ces compétences et développer des tests permettant de les évaluer de manière fiable et réplicable.

Le quotient émotionnel

Il existe des mesures complémentaires aux tests de QI qui permettent d’évaluer les aptitudes sociales et émotionnelles et d’obtenir un score de QE (quotient émotionnel). Plusieurs approches existent. L’une, plutôt performative, propose par exemple d’identifier les expressions sur des visages : il y a donc des réponses justes et des réponses fausses, mais les capacités cognitives évaluées sont très restreintes. Une autre approche utilise des questionnaires autodéclaratifs, une méthodologie qui ressemble à celle utilisée dans les tests de personnalité et dont la fiabilité pour évaluer l’intelligence émotionnelle d’un individu est encore discutée, car sujette à de nombreux biais.

L’intelligence, un héritage ?

L’intelligence est-elle héritable au même titre que la taille ou la couleur des yeux ? Avant les années 2000 et l’apparition d’outils de séquençage génomique sophistiqués, l’héritabilité d’un trait était évaluée grâce à des études familiales. Ainsi, les scientifiques dressaient des corrélations des scores de QI entre les membres d’une même famille, en s’intéressant surtout aux paires de vrais et faux jumeaux et aux enfants adoptés. La principale conclusion de ces études est que les différences de QI sont partiellement expliquées par des différences génétiques, à hauteur d’environ 50 %. En effet, chaque gène transmis impliqué dans le développement et le fonctionnement du cerveau influe sur de multiples propriétés cérébrales et se retrouve donc, en partie, corrélé au score de QI.

Alors, existe-t-il un gène de l’intelligence ? Non, il en existe... des centaines ! La mise au point des études d’associations pangénomiques ou genome-wide association study (GWAS) il y a une quinzaine d’années, permettant le séquençage génétique de grandes cohortes d’individus non apparentés et de lier les variations génétiques observées à des traits phénotypiques précis, comme le score de QI.

Ainsi, l’héritabilité de l’intelligence est estimée aujourd’hui entre 20 à 50 %, le reste étant lié à des facteurs environnementaux. Si la question de la génétique et de l’intelligence est épineuse et alimente la peur d’un déterminisme génétique digne des pires dystopies, les recherches portant sur la déficience intellectuelle (un QI inférieur à 70) permettent de mieux comprendre les parts génétiques et environnementales liées à ces troubles afin de garantir une meilleure prise en charge à la fois sociale et médicale des personnes concernées.

Le rôle des facteurs sociaux et environnementaux

Les capacités mentales sont influencées par une multitude de facteurs environnementaux, notamment lors du développement neurocognitif de la gestation jusqu’à la vingtaine. Ainsi, la malnutrition et l’exposition à des maladies pré- et postnatales sont corrélées à des scores de QI plus bas à l’âge adulte. Des facteurs psychosociaux entrent aussi en jeu, par exemple le niveau socio-économique des parents : les enfants qui grandissent dans des milieux socio-économique favorisés présentent généralement de meilleurs résultats aux tests de QI. Selon une méta-analyse de 2018, l’outil le plus puissant pour développer l’intelligence des enfants est la scolarisation, avec un gain de 1 à 5 points de QI par année passée à l’école.

Haut potentiel intellectuel : entre mythes et réalité

Depuis une vingtaine d’années, le terme de « haut potentiel intellectuel » (HPI) a été largement médiatisé, jusqu’à devenir le titre d’une série TV à succès. Selon le consensus scientifique, le HPI se définit par un QI supérieur ou égal à 130, soit 2,3 % de la population. Si les HPI ont toujours existé, de nombreuses incompréhensions, mythes et idées reçues circulent à leur sujet.

L’écueil le plus commun est de considérer le HPI comme une maladie qui aurait besoin d’être diagnostiquée. Or il est totalement admis qu’avoir un QI supérieur à 130 n’est pas un handicap, mais un état de fait : on ne parle donc pas de diagnostic, mais plutôt d’identification. Ensuite, on entend souvent que les HPI seraient en échec scolaire, inadaptés à un système éducatif qui ne leur permettrait pas d’exploiter leurs capacités hors du commun. Au contraire, les études montrent que les élèves HPI ont généralement de bons résultats à l’école, ont plus de chances de suivre des études longues et, une fois adultes, ont globalement une meilleure qualité de vie.

Un autre mythe largement répandu attribue aux HPI un plus grand risque de développer des troubles psychologiques comme la dépression, l’anxiété généralisée ou encore le déficit d’attention et l’hyperactivité (TDAH). Là encore, au regard des données, cette hypothèse est fausse. À l’inverse, un haut QI serait plutôt un facteur protecteur contre des troubles tels que l’anxiété ou le stress post-traumatique (TSPT). Ces idées reçues, très tenaces, sont dues à un fort biais d’échantillonnage : les personnes à haut QI qui consultent des psychologues et passent des tests sont précisément celles et ceux qui rencontrent des difficultés, bien souvent pour des raisons indépendantes de leur intelligence.

Le business des surdoués

Une grande partie des informations véhiculées sur les HPI ne sont pas basées sur des preuves scientifiques et continuent d’alimenter des idées reçues délétères. Pléthore de livres, conférences, blogs ou séminaires proposent des conseils plus ou moins avisés, jusqu’à la création de centres de formation spécialisés pour enfants surdoués, souvent très coûteux. Les associations et les soignants alertent sur les dérives d’un réel « business des surdoués » qui cible principalement les parents issus de milieux sociaux aisés ou les adultes en souffrance. Une quête de l’étiquette HPI peut mener à des erreurs de diagnostic et des retards de prise en charge, notamment pour des troubles tels que l’autisme ou le TDAH.

Intelligence collective

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », dit l’adage. Un groupe est-il systématiquement plus intelligent qu’un individu extrêmement brillant ? Parfois oui, quelquefois non, tout dépend du contexte, du problème posé et de la composition dudit groupe. Les scientifiques s’intéressent depuis peu au concept d’intelligence collective : le premier article qui en fait mention date de 1971. Aujourd’hui, il existe plus de 9000 publications sur le sujet, dans des champs disciplinaires parfois très différents. Plusieurs paradigmes sont explorés : de l’intelligence en essaim des colonies de fourmis jusqu’aux études pour améliorer le travail collectif en entreprise en passant par la sagesse des foules ou encore l’impact de l’influence sociale sur un groupe.

En 2010, le MIT (Massachussets Institute of Technology) publie un article dans lequel les chercheurs élaborent une batterie de tests permettant d’évaluer l’intelligence d’un groupe et d’en extraire un facteur commun qu’ils nomment le « facteur c », sorte d’équivalent collectif du facteur g. D’après leurs résultats, le facteur c ne dépend pas des QI individuels, mais serait plutôt corrélé aux capacités d’empathie et d’écoute des membres du groupe, des compétences généralement meilleures chez les femmes en raison de leur socialisation genrée.

Si la robustesse du « facteur c » est discutée, la sensibilité sociale des membres du groupe reste capitale dans la résolution collective de problèmes, tout comme la diversité cognitive, c’est-à-dire le pluralisme des fonctionnements de pensées, de raisonnements et d’idées au sein d’une équipe. Selon les chercheurs, cette diversité permettrait de multiplier les propositions et d’enrichir la créativité des solutions apportées.

L’IA menace-t-elle vraiment notre intelligence ?

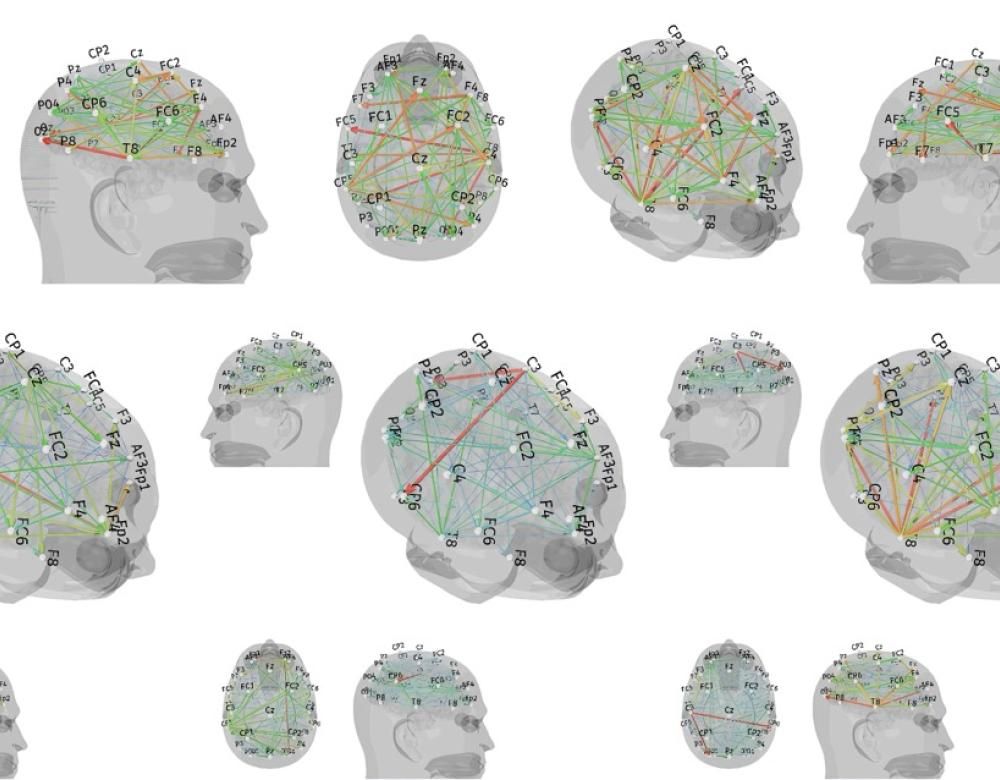

La question de l’impact de l’intelligence artificielle sur le cerveau humain s’est posée de manière aigüe à l’été 2025, suite à la mise en ligne d’une étude exploratoire, non publiée, menée au MIT (Massachusetts Institute of Technology). De quoi s’agit-il ? L’équipe a mesuré l’activité cérébrale de 54 volontaires durant la réalisation de tâches rédactionnelles assistées ou non par chatGPT et constaté « des performances inférieures à la moyenne sur les plans neuronal, linguistique et comportemental » quand chatGPT était utilisé : plus on délègue une tâche, moins on entraîne les capacités cognitives qui y sont liées. Regrettant toutefois que les conclusions de leur travail aient été caricaturées de manière alarmiste, ses autrices invitent à approfondir la réflexion sur le rôle de l’IA dans l’apprentissage.

Le monde devient-il plus bête ?

Au 20e siècle, le QI moyen dans les pays industrialisés a progressé, en raison d’un meilleur accès à la santé, à l’éducation et à une alimentation saine. Ce phénomène, baptisé « effet Flynn », est largement admis scientifiquement. Mais depuis les années 2010, des études évoquent une baisse de QI dans plusieurs pays, soit une « inversion de l’effet Flynn », largement relayée. Alors, panique morale ou réel déclin ? En réalité, on manque de recul sur ces données. En revanche, si cette inversion n’est pas observée en France, il semblerait que le QI des pays développés soit en effet arrivé à un plateau, probablement dû à une limite inhérente à nos capacités humaines.

Esprit critique et intelligence

Contrairement à l’intelligence dont la définition scientifique est précise, l’esprit critique est une notion difficile à saisir, axée autour de trois composantes : les compétences, les dispositions et les connaissances.

D’après des recherches en psychologie du développement, l’esprit critique résiderait en partie dans la capacité d’inhibition de nos automatismes cérébraux. Face à une tâche, notre cerveau est généralement paresseux et a tendance à utiliser des raccourcis nommés heuristiques. Très utiles dans la vie de tous les jours, ces heuristiques peuvent se révéler trompeuses dans certains cas et doivent être inhibées afin de passer à un mode de raisonnement plus long et donc plus coûteux. Plus on a un QI élevé, plus on dispose des moyens d’exercer son esprit critique, mais ce n’est pas une garantie de l’exercer tout le temps ni sur tous les sujets. En effet, une grande intelligence n’immunise pas contre les mauvaises décisions, les erreurs de raisonnement et même les dérives complotistes. En revanche, l’esprit critique est une capacité qui peut s’entraîner tout au long de la vie, comme les dispositions qui lui sont liées à savoir la curiosité, la réflexivité et l’ouverture d’esprit.

Pour conclure, le facteur g et le score de QI qui en découle restent la mesure la plus robuste de ce que les psychologues nomment « l’intelligence générale », mais les scientifiques s’accordent sur le fait que ce score pris isolément a une portée limitée. En effet, les tests psychométriques ne sauraient saisir l’immense complexité de la personne humaine, elle-même profondément liée au bagage génétique, environnemental, à la personnalité et à l’histoire individuelle.