La société française face aux attentats

Les attentats terroristes qui ont touché la France entre 2015 et 2016 ont affecté la société tout entière. Dix ans après, que reste-t-il d’un tel bouleversement ? Qu’en dit la sociologie ?

Kassiopée Toscas - Publié le

Une empreinte sociale forte, mais inégale

Aujourd’hui encore, la charge symbolique des événements du 13 novembre reste forte : ils demeurent la première référence des Français en termes d’attentats, devant ceux des 7 au 9 janvier 2015 à Paris et du 11 septembre 2001 à New York. C’est ce que montrent les travaux du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) dans le cadre du programme 13– Novembre. Le souvenir du Stade de France et des terrasses est cependant éclipsé par le Bataclan, un phénomène que les chercheurs appellent une « condensation mémorielle ».

En 2016, 97 % des personnes interrogées ont encore un « souvenir-flash » des événements : elles se souviennent des circonstances exactes dans lesquelles elles ont appris la survenue des attentats. Au fil des années, cependant, le 13 novembre tend à s’estomper des mémoires : en mai 2021, un tiers de la population n’est plus capable de citer un des lieux attaqués. Mais la tenue du procès dit « V13 » (pour vendredi 13), entre septembre 2021 et juin 2022, inverse la tendance : très médiatisé, il a été suivi par 43 % des Français de 15 ans et plus, tous médias confondus.

Les sociologues dressent un autre constat : l’impact mémoriel du 13 novembre est loin d’être uniforme. Les catégories socio-professionnelles élevées, les citadins et les jeunes ont été les plus touchés, car ils étaient plus susceptibles de s’identifier aux victimes, âgées en moyenne de 33 ans. De fait, en 2016, près de 90 % des 18-30 ans confiaient au Crédoc avoir été affectés « personnellement ». Et 64 % des 18-39 ans mentionnaient le « sentiment de peur » créé chez eux par les attentats, contre 50 à 55 % chez les 40 ans et plus.

Être ou ne pas être Charlie

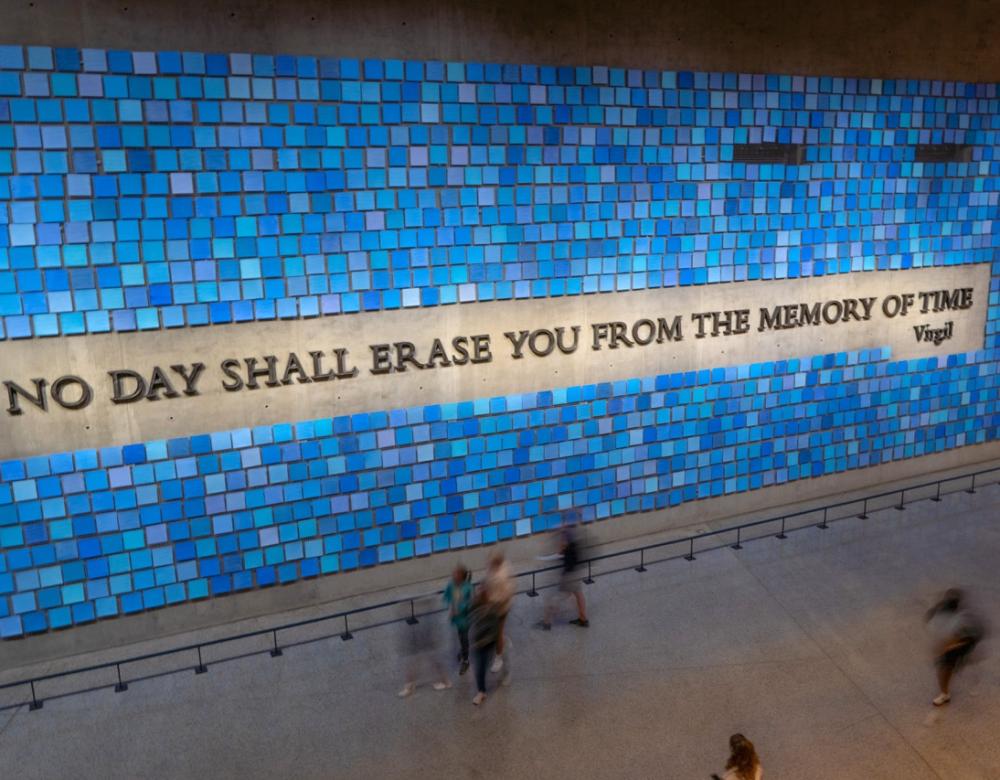

Sur les réseaux sociaux, les débats autour du slogan « Je suis Charlie » constituent un excellent exemple du double mouvement de cohésion et de tension propre à la phase « d’hystérie ». D’après les sociologues, les contre-slogans agrègent des positions diverses : une critique conservatrice catholique de l’esprit libertaire de Charlie Hebdo, une critique des musulmans de France accusant le journal d’islamophobie et une critique « de gauche » dénonçant la stigmatisation d’une minorité ou le risque de dérive sécuritaire.

Le rite des mémoriaux éphémères

Attentats, fusillades scolaires (lycée de Columbine, aux États-Unis, en 1999), décès de personnalités (Lady Di, à Paris, en 1997) : les mémoriaux éphémères permettent l’expression populaire d’un deuil collectif. Anthropologues et historiens s’accordent sur leur caractère récent : en France et en Europe, ce phénomène a pris de l’ampleur avec les attentats de 2015. Des protocoles ont peu à peu été mis en place pour l’archivage et le retrait de la voie publique, afin d’éviter les conflits. Maëlle Bazin (Sorbonne Nouvelle), sociologue, estime ainsi que « la collecte par les services d’archives est peu à peu devenue partie prenante du rituel de deuil post-attentat, les fonds mis en ligne leur conférant une valeur historique ».

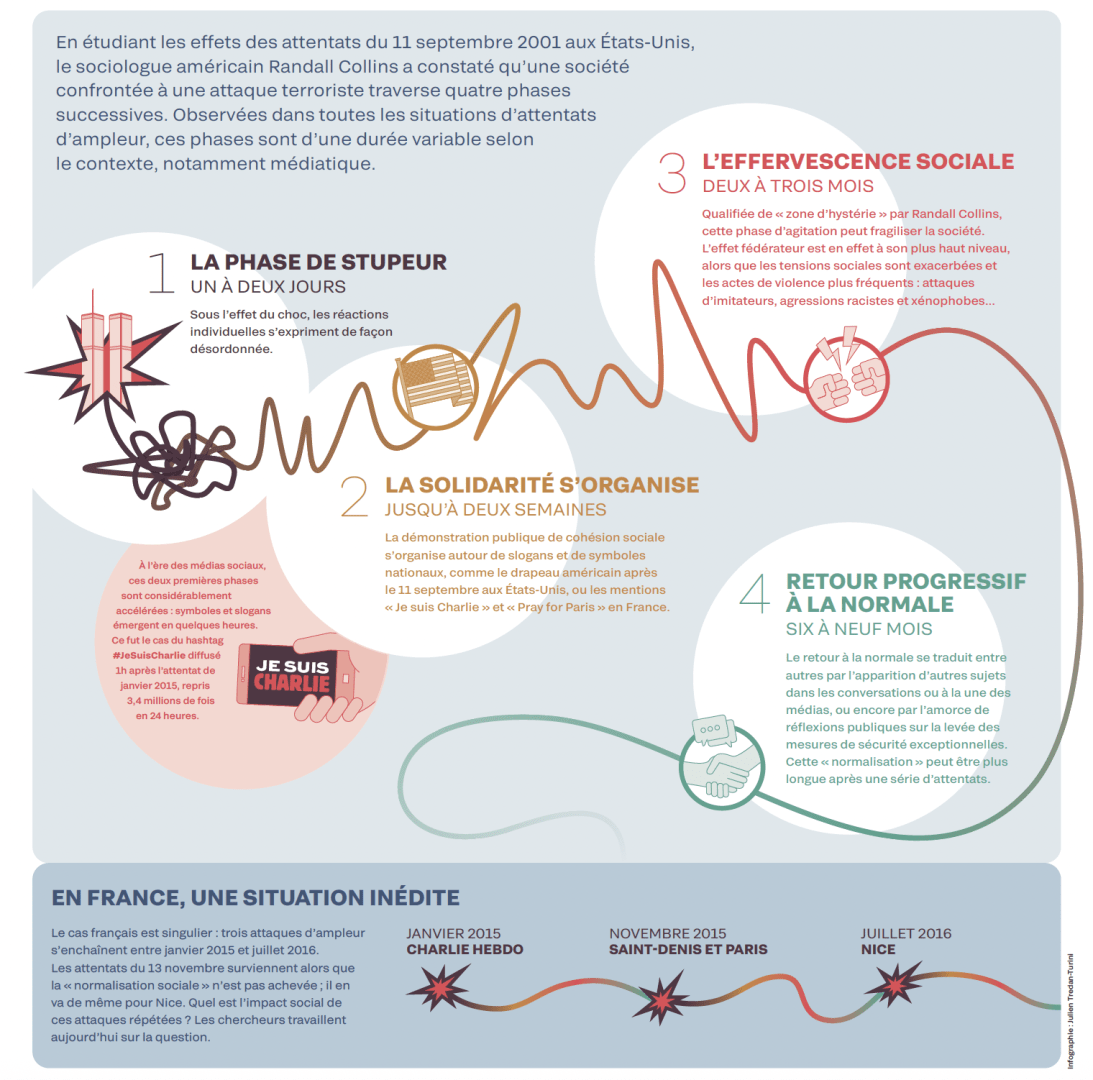

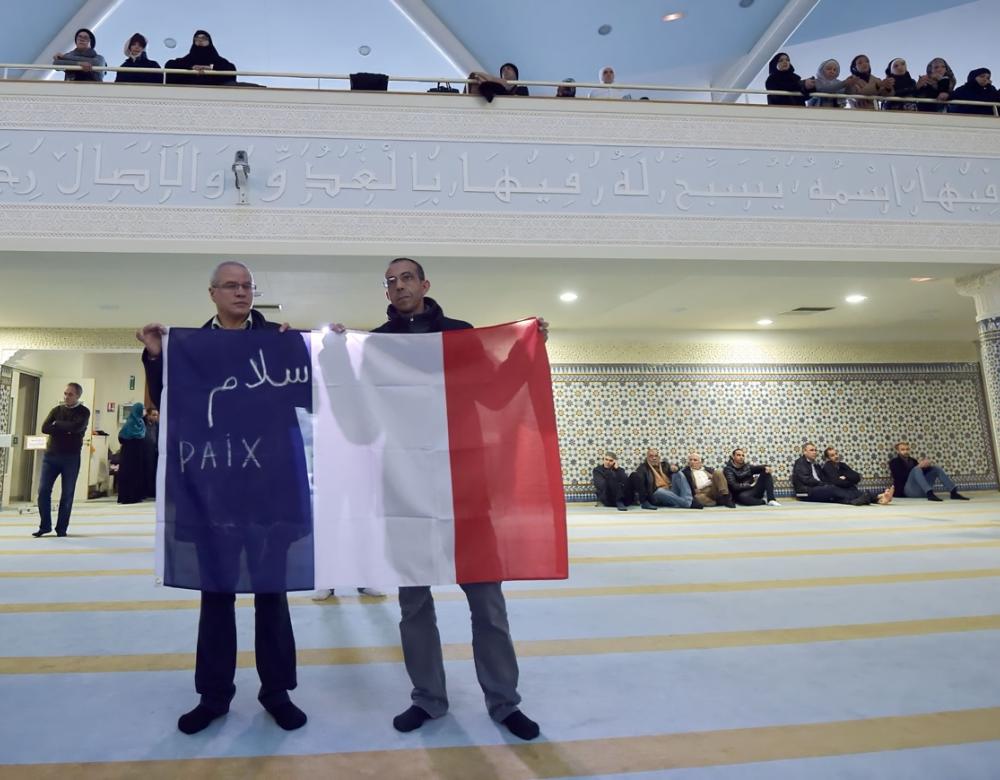

Entre cohésion et tensions sociales

Est-ce qu’une attaque terroriste renforce la cohésion sociale ou accentue les clivages ? Les deux simultanément, répondent les sociologues, avec une effervescence sociale qui peut durer plusieurs mois. Une foule s’est rassemblée dès le soir du 7 janvier 2015, jour de l’attentat contre Charlie Hebdo, place de la République, à Paris, et plus de 4 millions de personnes ont manifesté le 11 janvier. Mais les débats autour du slogan « Je (ne) suis (pas) Charlie » ont vite révélé des dissensions : « Cohésion et tensions sociales sont les deux faces d’un processus unique, même s’il s’agit toujours de phénomènes éphémères », précise Gérôme Truc, médaillé de bronze du CNRS en 2025 pour ses travaux sur les réactions aux attentats.

Cette période d’agitation est propice à une vigilance exacerbée, comme en témoigne le quadruplement des déclarations de colis suspects en région parisienne après le 13 novembre. Autre phénomène, les paniques infondées, comme à Juan-les-Pins, près de Nice, quelques semaines après l’attentat de 2016 : après un bruit interprété comme une fusillade, une bousculade fait plusieurs dizaines de blessés.

Durant cette période qualifiée « d’hystérique » par le sociologue américain Randall Collins, des individus isolés passent à l’acte par un effet d’imitation (attaque d’un commissariat parisien par un homme armé d’un couteau, en janvier 2016) ou pour agir en représailles (vandalisme contre des lieux de prière musulmans). D’après la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, les actes antimusulmans ont triplé en 2015. Mais cette recrudescence est restée ponctuelle, car ces actes ont nettement reflué dès 2016, avant de revenir à leur niveau de 2012.

Après un attentat, quelle réaction sociale ?

À l’école, culture préventive et laïcité

Après les attentats de 2015, l’historien Sébastien Ledoux (université de Picardie) a constaté la mise en place, à l’école, « d’une culture préventive du terrorisme », avec l’instauration dès septembre 2016 d’exercices annuels d’alerte attentat-intrusion. Obligatoires dans tous les niveaux scolaires, ils font débat en raison de leur effet anxiogène sur les enfants. L’historien a aussi mis en évidence le renforcement d’une culture de la laïcité à l’école : intégration accrue du thème dans les programmes scolaires et la formation des enseignants, création en 2018 d’un Conseil des sages de la laïcité, instance de formation et d’orientation de la politique éducative.

Dérapages médiatiques et quête de bonnes pratiques

« Un attentat n’existe comme événement social que parce qu’il est médiatisé », rappelle Gérôme Truc. Les médias jouent ainsi, par nature, un rôle important dans les répercussions sociales d’une attaque terroriste, et ce dès les premiers instants où elle survient.

Or la couverture médiatique des attaques de janvier 2015 a donné lieu à plusieurs dérapages, avec la diffusion d’images de l’assaut des forces de l’ordre contre l’imprimerie de Dammartin-en-Goële où s’étaient réfugiés les frères Kouachi, ou de précisions sur la présence de personnes cachées dans l’Hyper Cacher de Saint-Mandé. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a donc émis 15 mises en garde et 21 mises en demeure contre une quinzaine de médias. Après le 13 novembre, le CSA a cette fois pris les devants en mettant en place une cellule de surveillance des médias. Une réflexion collective sur le traitement journalistique des attentats s’est aussi amorcée. « Il y a eu toute une période de réflexions déontologiques, où spécialistes des médias et sociologues ont été très sollicités », se rappelle Gérôme Truc.

Tout cela a donné lieu à des guides de bonnes pratiques, mais n’a pas eu de réel impact structurel. « On n’a pas tiré de conclusion collective qui aurait amené les pouvoirs publics à agir sur les facteurs qui structurent le champ médiatique, comme la logique de marché », déplore le sociologue. Il n’y a pas non plus eu d’adaptation des contenus enseignés dans les formations en journalisme. Les réflexions amorcées se sont donc heurtées à la réalité du travail de journaliste, de la recherche d’audience aux impératifs du direct.

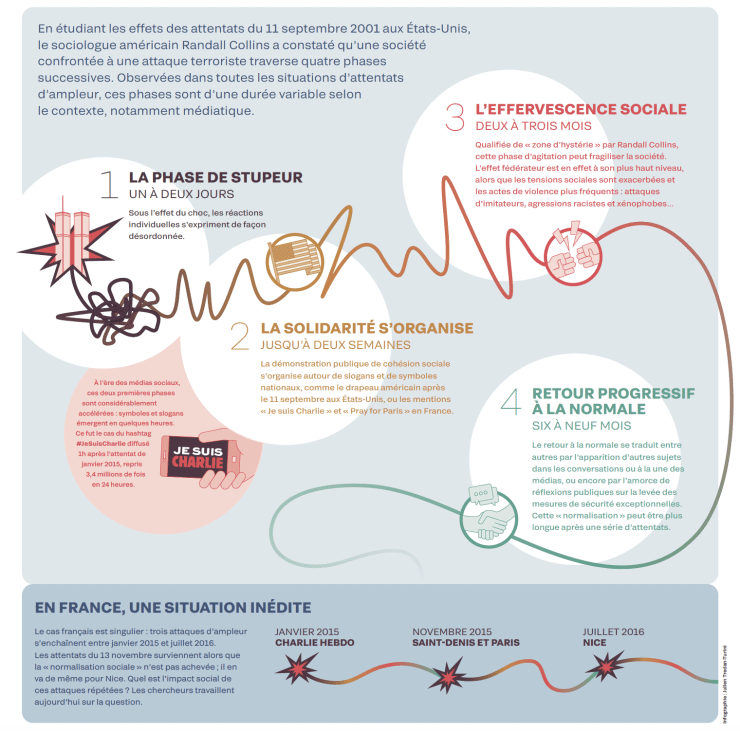

Un musée-mémorial à vocation universelle

Les attentats terroristes donnent parfois lieu à l’édification de mémoriaux, comme celui du 11 septembre à New York ou du 22 juillet à Oslo (fusillade de masse sur l’île d’Utøya en 2011). Ces lieux de mémoire sont généralement liés à un événement précis. Le projet français de Musée-mémorial du terrorisme – actuellement à l’étude – se distingue par son approche. « Il est unique au monde, car il s’intéresse au terrorisme comme processus et comme mode d’action, dans une perspective universelle », explique l’historien Henry Rousso, responsable du projet. Cet établissement pourrait ouvrir d’ici la fin de la décennie en région parisienne.

Vers plus de xénophobie ?

Après les attentats de 2015 et 2016, la France aurait pu connaître une flambée d’opinions xénophobes, comme les États-Unis après le 11 septembre. Mais le tableau est plus nuancé. Certes, les actes antimusulmans et racistes ont atteint un pic en 2015, mais les sociologues insistent : il faut décorréler la logique du passage à l’acte de celle des grandes tendances d’opinion. De fait, « les attentats de 2015 n’ont pas accentué les opinions antimusulmanes dans la population française », relève le sociologue Vincent Tiberj (Sciences Po Bordeaux).

D’après le baromètre annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la tolérance envers les religions juive et musulmane et les immigrés a même augmenté entre février 2015 et janvier 2016, sans que le 13 novembre n’inverse la tendance. Les recherches en sciences sociales affirment en effet que ce ne sont pas les attentats eux-mêmes qui modifient les dynamiques d’opinions, mais le récit qu’en livrent les élites politiques, sociales et médiatiques. Contrairement aux États-Unis en 2001, dominés par le récit de la « guerre des civilisations », « la majorité des figures publiques françaises ont su éviter, en 2015, l’écueil de l’amalgame », souligne Vincent Tiberj.

Les musulmans et les quartiers populaires ont toutefois été stigmatisés par certains discours médiatiques. « Ces discours n’ont pas infléchi l’opinion des Français, mais ils ont laissé des traces, note le sociologue Gérôme Truc. La ville de Grigny, par exemple, d’où était originaire le terroriste Amedy Coulibaly, a été assimilée par certains médias à un terreau de l’islamisme radical. » Des habitants de la ville ont même fondé un collectif pour déconstruire publiquement de tels clichés.

Quel impact sur les Français musulmans ?

Les attentats ont entraîné chez les musulmans français une double peur : celle du terrorisme, dont ils sont aussi victimes, et celle de l’amalgame. Certains médias et politiques leur ont aussi reproché de « garder le silence ». Le sociologue Vincent Geisser (Aix Marseille Université) a quant à lui observé « un véritable électrochoc spirituel et citoyen chez les Français musulmans », les reproches de complicité ou de mutisme les ayant incités à « se mobiliser dans l’espace public ». En témoignent leur participation aux manifestations, les prises de paroles sur les réseaux sociaux ou la publication d’ouvrages de personnalités musulmanes condamnant le terrorisme et exprimant leur soutien aux victimes.

Un tournant pour les victimes ?

Depuis 2015, la société française accorde une place grandissante aux victimes de terrorisme. En témoigne la mise en place d’un dispositif judiciaire inédit lors du procès V13, organisé autour des parties civiles, avec entre autres la construction d’une salle dédiée de 500 places et la mise en place d’une webradio leur permettant de suivre le procès. En cause, un nombre sans précédent de parties civiles (plus de 1 800) et « un investissement financier, judiciaire, mais aussi politique et symbolique exceptionnel », relève Antoine Mégie, politiste (université de Rouen).

De leur côté, les chercheuses Sandrine Lefranc et Sharon Weill (Sciences Po Paris) évoquent une « réelle expérimentation judiciaire » avec la possibilité offerte aux parties civiles de faire des dépositions sans contrainte de durée, et donc de livrer « des récits subjectifs de souffrance ». Selon elles, c’est le signe d’un glissement « d’une justice pénale qui examine la responsabilité des accusés vers une “justice réparatrice” qui se met à l’écoute des victimes ». L’usage de ce terme est toutefois discuté, certains sociologues préférant le réserver au dialogue formel entre victimes et agresseurs en présence d’un médiateur. Sur le plan juridique, les conditions d’indemnisation ont été étendues avec l’introduction de deux nouveaux préjudices en 2017 : celui d’angoisse de mort imminente, et celui d’attente et d’inquiétude. Enfin, en 2022, la Cour de cassation a étendu la notion de victime pénale d’attentat terroriste aux « victimes par ricochet ». Lors du procès, la même année, des attentats de Nice, certains « témoins malheureux » sont ainsi devenus éligibles à l’indemnisation et au statut de partie civile.

Les premiers procès filmés pour l’histoire

Les procès des attentats de 2015 et 2016 sont les premiers à avoir été filmés par les Archives nationales en vertu de la loi Badinter de 1985, qui autorise l’enregistrement des procès s’ils présentent « un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». Mais ces archives filmées sont forcément lacunaires, signalent des historiens : le choix du cadrage crée un hors-champ dans l’espace judiciaire. Ainsi, les victimes ont bien été filmées. Mais les accusés et les incidents d’audience, comme les échanges parfois vifs entre avocats et accusés, sont souvent absents des archives audiovisuelles enregistrées durant le procès V13.

Une « génération Bataclan » en quête de définition

Le destin mémoriel des attentats s’étudie sur le temps long. Les chercheurs analysent aujourd’hui les données issues des entretiens de l’Étude 1 000 du programme 13-Novembre, avec une dernière phase de recueil prévue en 2026. « Avec le recul, on peut se demander si les attentats de 2015 ont eu un impact ponctuel ou générationnel, s’interroge le sociologue Gérôme Truc. Autrement dit, ont-ils marqué les trentenaires de 2015, ou plutôt la tranche d’âge qui entrait alors dans l’âge adulte, au point que cela ait modelé sa vision du monde ? » Bref, les sociologues cherchent à déterminer s’il existe une « génération Bataclan » comme il a existé une « génération guerre d’Algérie ».