Attentats : la recherche se mobilise

Au lendemain des attaques du 13 novembre 2015, la recherche française s’est mobilisée de manière inédite. Dix ans plus tard, quels enseignements en tirer ?

Mélissande Bry - Publié le

Une mobilisation scientifique immédiate

Le choc. Encore. Dix mois après l’attaque contre Charlie Hebdo en janvier 2015, Paris et sa proche banlieue sont frappées par huit attentats terroristes. Des fusillades et attaques-suicides ont lieu au stade de France à Saint-Denis, dans la salle de spectacle du Bataclan et plusieurs bars et restaurants des 10e et 11e arrondissements. Avec 130 morts et 413 blessés, dont 99 en situation d’urgence absolue, les attentats de la soirée du 13 novembre 2015 sont les troisièmes les plus meurtriers en Europe à ce jour, après ceux de Madrid en 2004 et du Crocus City Hall à Moscou en 2024.

Cinq jours seulement après les attaques, le CNRS lance l’appel à projets « Attentats-Recherche », un geste fort visant à mobiliser les efforts de recherche. Pour Alain Fuchs, alors directeur du CNRS, « la science peut offrir, sinon des solutions, du moins de nouvelles voies d’analyse et d’action ». Parmi les 320 propositions venant de la France entière, 66 projets sont retenus et sont dotés d’un montant total de 800 000 euros. La mobilisation de ce budget permet à certains laboratoires de faire un « pas de côté » et d’explorer un nouvel aspect de travaux en cours ; d’autres choisissent de s’emparer pleinement du sujet à travers leurs champs disciplinaires respectifs.

Cette mobilisation a permis d’engager, d’une manière inédite par son ampleur et sa rapidité, les approches scientifiques les plus diverses au service de la société. Le très ambitieux programme 13– Novembre, issu de cet appel, entre dans sa quatrième et dernière phase en 2026. Les données collectées lors de l’étude seront encore analysées durant des années.

La transdisciplinarité au cœur des projets

Historiquement, ce sont les sciences humaines et sociales qui ont le plus investi la question des attentats, avec 83 % des projets déposés au CNRS en 2016 dans le cadre de l’appel « Attentats-Recherche ». Mais un projet sur six est construit en collaboration avec d’autres disciplines : sciences de l’information, mathématiques ou biologie. Cette démarche a permis de jeter des ponts entre des sciences qui n’avaient encore jamais, ou peu, dialogué, comme la sociologie et les neurosciences. Et de relever plusieurs défis, comme l’interprétation de données issues de protocoles transdisciplinaires, alors que les méthodologies d’analyse diffèrent ; ou le choix de la revue pour la publication des résultats.

Des collaborations inédites avec le terrain

Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont noué des collaborations avec des institutions au fonctionnement parfois bien différent des structures académiques. Ainsi, le chercheur Pascal Marchand, spécialisé en communication, a travaillé avec le RAID, une unité de la police nationale, pour améliorer la négociation de crise grâce à des outils d’analyse de discours. Autre exemple, le projet POLAR, achevé en 2016 grâce au financement du CNRS, a fait collaborer archéologues et policiers pour enquêter sur le trafic d’antiquités destiné à financer le terrorisme. Le but : croiser les expertises afin de dresser un état des lieux du problème et définir des protocoles de lutte efficaces.

Le programme 13-Novembre, hors norme

Piloté par l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache, le programme 13– Novembre* (Inserm/université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS) est le plus ambitieux des projets de recherche lancés après les attentats. Son but : comprendre comment les mémoires individuelles et collectives d’un même événement traumatique se construisent et se nourrissent l’une l’autre. Inspiré des travaux du psychologue américain William Hirst sur le 11 septembre 2001 et des études transdisciplinaires sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ce programme consiste en un dispositif inédit, étalé sur plus de 10 ans et structuré autour de deux protocoles principaux.

« L’Étude 1 000 » consiste dans le recueil, la conservation et l’analyse des témoignages de mille volontaires répartis en quatre cercles selon leur degré de proximité aux attentats. Les entretiens sont menés à quatre reprises (2016, 2018, 2021 et 2026), avec les mêmes personnes dans la mesure du possible. Réalisés en collaboration avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), les entretiens sont filmés, retranscrits et soigneusement conservés à titre de documents historiques.

Dirigé par le neuroscientifique Pierre Gagnepain, le second volet est l’étude biomédicale « Remember ». Basée sur l’imagerie médicale, elle identifie les conséquences des attentats sur le cerveau de 180 personnes volontaires, participantes à l’Étude 1 000. Elle a déjà permis de mieux comprendre les mécanismes du traumatisme ; quant à l’analyse des mille entretiens, elle a débuté il y a peu et durera encore plusieurs années.

* Ce programme a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre de France 2030 (ANR-10-EQPX-0021).

De l’émotion à la donnée

Conçu dans un double souci de rigueur scientifique et de conscience éthique, le questionnaire de l’Étude 1 000 est divisé en deux parties : un entretien semi-directif, où la parole est assez libre, et un questionnaire directif de mémoire émotionnelle. S’ensuit un travail colossal de retranscription de plusieurs années. Les scientifiques s’emparent de ces données, par exemple à l’aide de logiciels de textométrie, pour mener des analyses quantitatives et qualitatives. Mêlant ainsi sociologie, linguistique, psychologie, histoire et informatique, ces travaux ont encore beaucoup à révéler ; ils ont par exemple montré qu’il existe des marqueurs linguistiques du trouble de stress post-traumatique.

Prendre le pouls de la population

Dans le cadre du programme 13-Novembre, les participants sont recrutés sur la base du volontariat : ils ne constituent pas un groupe caractéristique de la société française. Pour appréhender la mémoire collective, le programme 13-Novembre s’est associé à l’enquête « Conditions de vie et aspirations » du Crédoc qui interroge depuis plus de 40 ans un échantillon représentatif de la population française. Plusieurs questions sur les attentats ont ainsi été incluses dans des vagues d’enquêtes successives depuis juin 2016. D’après l’enquête de juillet 2023, le 13/11 reste aujourd’hui encore l’attentat le plus marquant en France, le souvenir très vif du Bataclan éclipsant même les autres lieux.

Travailler sur des sujets sensibles

Lorsqu’il s’agit de sujets « sensibles », les recherches autour des attentats se heurtent parfois à quelques obstacles. L’exemple du projet « Cathédrales durables », porté par les ingénieurs en mécanique Paolo Vannucci et Ioannis Stefanou, est un cas d’école. Lauréat de l’appel du CNRS, il visait à étudier des moyens de protection de l’intégrité structurelle d’une cathédrale gothique contre de potentielles explosions en prenant pour exemple… Notre-Dame de Paris.

En 2016, les chercheurs présentent le fruit de leurs travaux au CNRS et à plusieurs ministères : un rapport alertant sur les risques majeurs d’incendie du monument et proposant des mesures de prévention. Or ce rapport est aujourd’hui introuvable. Ses auteurs et le CNRS soutiennent qu’il a été classé « Confidentiel Défense » suite à l’incendie de la cathédrale de Notre-Dame, le 15 avril 2019. En effet, les détails de la structure de l’édifice, et ses points faibles en cas d’attaque, sont considérés comme « sensibles », car risqués s’ils tombent entre de mauvaises mains.

D’autres chercheurs s’intéressent aux données en ligne dans le but de détecter des messages malveillants, développer des outils de cybersécurité sophistiqués ou identifier des réseaux terroristes, comme le projet Request qui regroupe des laboratoires du CNRS et des entreprises privées. Les informations sont parfois difficilement accessibles, ce qui contraint les chercheurs à suivre des procédures strictes d’accès aux données. En ce sens, le Comité d’éthique opérationnel de CNRS Sciences humaines & sociales, créé en juin 2024, réfléchit à l’anonymisation et la protection des données utilisées en recherche.

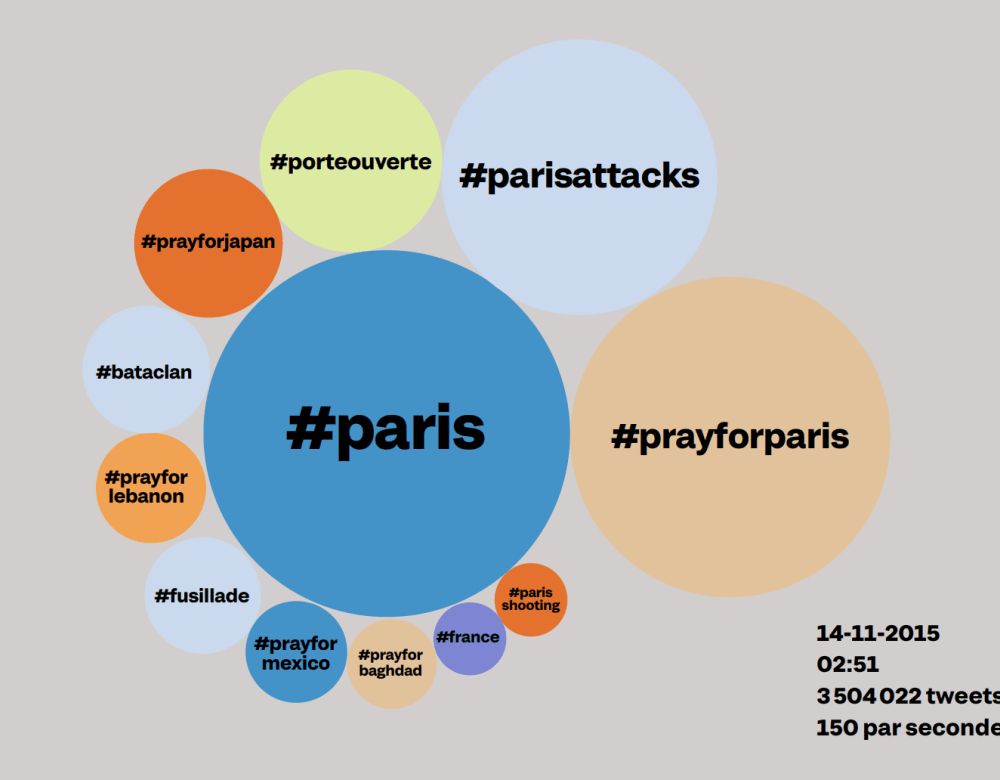

Archiver le web, un enjeu de rapidité

Depuis l’attaque contre Charlie Hebdo en janvier 2015, la Bibliothèque nationale de France et l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), chargés du dépôt légal du web, organisent des collectes d’urgence. Ces corpus numériques, et notamment leurs conditions de création, sont au cœur du projet Asap (Archives sauvegarde attentats Paris) dirigé par l’historienne Valérie Schafer. Les archivistes font en effet face à plusieurs questions : que conserver dans la masse des données émises ? Comment suivre les expressions en ligne, quels hashtags ou émojis suivre et pourquoi ? Ce travail de documentation permettra de développer des outils facilitant l’analyse de ces larges corpus issus du web.

Les sciences expérimentales mises à contribution

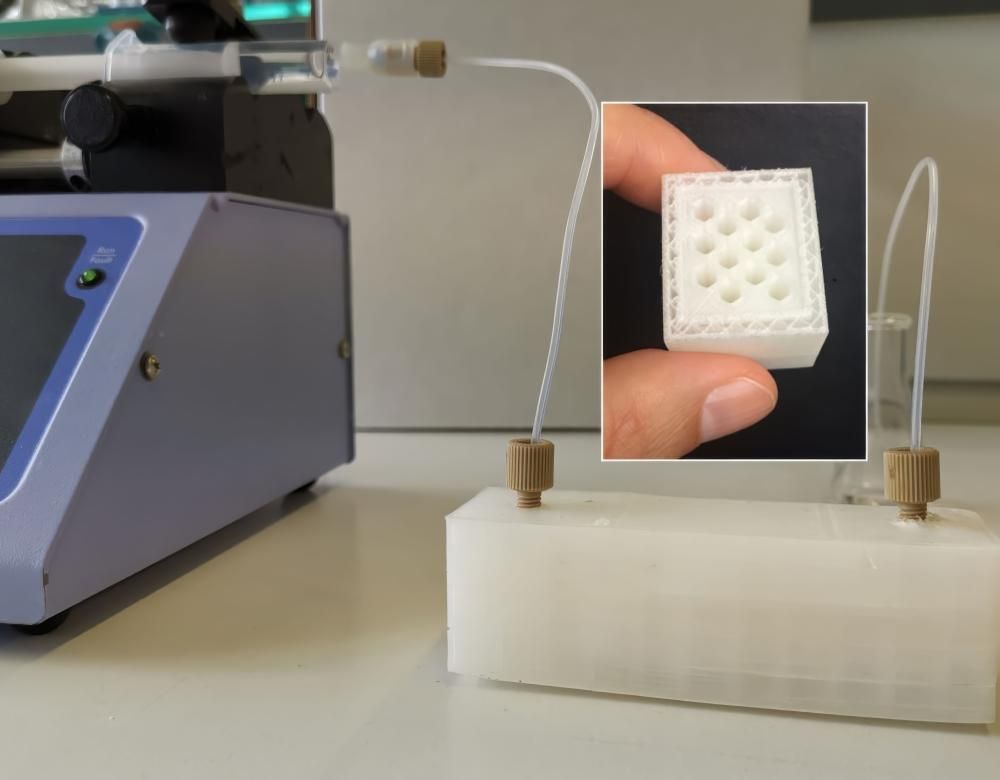

Biologie, biochimie, physique nucléaire : les sciences appliquées se sont emparées du sujet des attentats via le développement de nouveaux matériaux, de systèmes de traçage et d’outils de protection utiles à la lutte antiterroriste. Par exemple, trois équipes françaises de chimistes ont travaillé sur la neutralisation d’armes chimiques grâce à un procédé sûr, simple et facilement transportable (photo). Autre exemple : un laboratoire de physique-chimie, après avoir étudié l’interaction d’une substance neurotoxique avec différents matériaux, a fini par développer un biocapteur servant à la détection de pesticides.

La radicalisation, un sujet en forme de défi

En 2018 sort l’essai « La tentation radicale : enquête auprès des lycéens » dirigé par deux sociologues spécialistes de la jeunesse, Olivier Galland et Anne Muxel. Ce travail, lancé en 2015 grâce à l’appel à projets du CNRS, compile les conclusions d’une grande enquête menée auprès de 6 800 lycéens sur leur rapport à la radicalité. Le résultat principal mis en avant est l’existence d’un « effet islam », c’est-à-dire une sensibilité plus grande des jeunes musulmans aux idées radicales et absolutistes. Le livre, bien reçu par la presse, fait l’objet de vives critiques au sein de la communauté scientifique qui pointe du doigt une définition floue de la radicalité, une méthodologie biaisée et un cadre théorique discutable.

La polémique autour de l’enquête, pourtant menée de bonne foi par ses autrices et auteurs, met en lumière l’importance de suivre une démarche scientifique rigoureuse, surtout lorsqu’on traite de sujets au centre de vives crispations politiques.

La radicalité est l’un des principaux sujets d’étude soumis dans le cadre de l’appel à projets de 2015. La plupart des travaux ont été menés sur le terrain, ouvrant des discussions intéressantes sur les conditions politiques, historiques, psychologiques et sociales menant à la radicalisation. Plusieurs enquêtes ont été conduites en prison, d’autres analysent des récits de populations exilées ou migrantes, ou encore les radicalités d’extrême droite.

Pour faciliter le travail sur ce sujet sensible, le Cosprad (Conseil scientifique sur les processus de radicalisation), créé en mai 2017, rassemble des chercheurs et des représentants du ministère de l’intérieur.

Les mots des attentats

Les mots peuvent être analysés grâce à des outils statistiques. La chercheuse en littérature Charlotte Lacoste (université de Lorraine) s’est intéressée aux données collectées en phase 1 de l’Étude 1 000 : 934 entretiens, 1 431 heures de témoignages filmés, 40 000 pages de transcription et 14 millions de mots. Elle a ainsi révélé une répartition genrée du discours : champ lexical des émotions chez les femmes, posture plus factuelle et analytique chez les hommes. Quant à elle, l’historienne Hélène Frouard a analysé 1 325 messages du registre de condoléances du 11e arrondissement : ses habitants emploient un vocabulaire similaire à celui des victimes directes, signe de l’impact des attentats.

Le rôle des associations de victimes

Les associations de victimes sont créées par et pour les personnes concernées afin d’offrir un espace de soin, d’écoute et de soutien mutuel après des événements traumatiques. Life for Paris et 13onze15 Fraternité Vérité ont apporté une aide précieuse à la diffusion d’appels à participation aux études scientifiques au bénéfice du vaste programme 13-Novembre et de l’étude en psychologie sociale de Guillaume Dezecache, fondée sur le témoignage de 32 rescapés du Bataclan. Depuis huit ans, l’AfVT, qui réunit les victimes de tous les attentats, anime par ailleurs un dispositif de prévention de la radicalisation, axé sur un temps d’échange entre des lycéens et des victimes.

Les sciences au service de la société, et vice-versa ?

Par son dispositif souple et rapide, l’appel du CNRS a permis de financer des travaux allant de courtes études ciblées à des enquêtes préliminaires débouchant sur des projets de grande ampleur. La science s’est ainsi placée pleinement au service de la société et a dû s’adapter en s’emparant du sujet de manière transversale. En effet, les projets en lien avec les attentats ont souvent dépassé leur objet initial et permis des collaborations transdisciplinaires inédites et durables, comme dans le cas du programme 13– Novembre.

En outre, de nombreux travaux ont eu un impact en dehors du champ académique : mentions dans la presse, interventions dans les milieux scolaires, livres, tables rondes, podcasts. Avec dix ans de recul et malgré quelques réserves, le pari d’Alain Fuchs semble donc réussi : décortiquer le phénomène des attentats afin de mieux le comprendre, le prévenir et, ultimement, tenter de mieux prendre en charge ses conséquences.

Peu de temps après les attentats, la controverse des « excuses sociologiques », lancée par Manuel Valls, le Premier ministre de l’époque, est révélatrice d’une certaine défiance des politiques envers les sciences humaines et sociales. Son affirmation, selon laquelle « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser », a provoqué un tollé dans la communauté scientifique qui a fermement défendu l’indispensable exercice d’analyse.

Malgré tout, d’importants projets de recherche ont pu être menés à bien sur le terrorisme, comme le programme 13– Novembre et les autres initiatives amorcées sous l’égide du CNRS, soucieux de jeter des ponts entre scientifiques et décideurs publics.