Post-trauma, mieux comprendre pour mieux soigner

Quels sont les mécanismes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) ? Quelles sont les pistes pour mieux le prendre en charge ? Les recherches engagées après 2015 ont permis de mieux répondre à ces questions.

Une enquête d’Isabelle Bellin - Publié le

Un événement hautement traumatogène

Huit à onze mois après les attentats de novembre 2015, 38 % des civils exposés souffraient d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) : 53 % pour ceux dont la vie avait été directement menacée, 25 % pour les témoins. Des prévalences très élevées, caractéristiques de réactions face à une violence intentionnelle, par opposition à la violence des catastrophes naturelles. Cela étant, « l’impact très élevé sur les témoins nous a surpris », reconnaît Philippe Pirard, épidémiologiste à Santé publique France et associé au programme 13– Novembre.

Survenant après un événement traumatisant, le TSPT entraîne à la fois souffrance morale et complications physiques. Il se détecte par ses symptômes : reviviscences (cauchemars, intrusions d’images, sensations, émotions liées à l’événement), évitement de tout ce qui l’évoque, état d’alerte permanent qui empêche de s’endormir et de se concentrer, troubles émotionnels (honte, culpabilité, perte de confiance en soi…). Et il provoque des dépressions, des changements durables de personnalité, des addictions, des problèmes de sexualité, d’anxiété, des troubles dissociatifs, voire des idées suicidaires ainsi que des difficultés d’interactions sociales.

Le vécu personnel, comme de précédents traumatismes ou des problèmes antérieurs de santé mentale, favorise le développement de tels symptômes. La prévalence du TSPT est ainsi plus élevée chez les femmes, davantage exposées aux violences que les hommes au cours de leur vie. Autres facteurs de risque : l’isolement (ressenti plutôt que réel), la précarité ou la pauvreté. Mais les recherches se poursuivent pour comprendre les mécanismes en jeu et explorer les pistes thérapeutiques.

Une blessure invisible désormais reconnue

Au long du 20e siècle, le mal psychique dont souffrent les vétérans est successivement désigné sous les termes de « choc de tranchée », « usure au combat » puis, en 1972, « syndrome post-Vietnam » – avec des troubles qui rappellent ceux décrits dès le 19e siècle chez des civils victimes de violences physiques ou sexuelles. Quant à la notion de traumatisme, elle apparaît dans le champ psychiatrique en 1884, en lien avec des accidents de chemin de fer en Europe. Mais il faut attendre 1980 pour que le trouble de stress post-traumatique (TSPT) soit défini cliniquement, et 2013 pour qu’il soit introduit dans le manuel de référence des troubles mentaux (DSM).

Les professionnels en première ligne

Pompiers, militaires, policiers, personnels de santé, psychologues, personnel judiciaire : plusieurs milliers de professionnels sont intervenus après les attentats de novembre 2015. Ils sont en général mieux préparés à affronter de tels événements que la population générale. Ainsi, parmi les 663 professionnels suivis par Santé publique France (SPF) dans le cadre du programme 13– Novembre, 5 % souffraient de TSPT un an après (et encore 4 % quatre ans après), et 15 % de TSPT partiel.

Les professionnels les plus affectés sont ceux qui ont risqué leur vie en intervenant juste après les événements, avant que les lieux ne soient sécurisés. Comment éviter ou limiter ces symptômes ? « Il faut systématiquement dépister et prendre en charge, précise Yvon Motreff, épidémiologiste chez SPF. C’est ainsi qu’ont été suivis les pompiers, les professionnels les moins affectés de la cohorte. Nous avons également montré l’intérêt d’un soutien immédiat post-attentat (un débriefing accompagné de conseils) pour favoriser l’engagement dans un suivi psychologique ». Les sapeurs-pompiers de Paris intervenus le 13 novembre ont eu l’obligation de suivre une consultation psychologique. À la préfecture de police, en revanche, le caractère volontaire du dispositif a conduit de nombreux agents à s’en dispenser.

Enfin, les professionnels qui n’étaient pas présents sur le terrain peuvent eux aussi avoir besoin d’un suivi psychologique : radiologues, psychologues, avocats, magistrats, ainsi que leurs responsables hiérarchiques. Quoique souvent expérimentés, ces intervenants peuvent progressivement assimiler des symptômes d’évitement comparables aux victimes – on parle de « traumatisme indirect » (ou « vicariant »).

Au risque de la maladie chronique

Juste après les attentats, les victimes ont bénéficié de l’intervention de cellules d’urgence médico-psychologique et d’associations d’aide aux victimes. Pourtant, constate Thierry Baubet, pédopsychiatre à l’hôpital Avicenne, « un an après, la moitié des personnes souffrant de TSPT n’avaient sollicité aucun soin, par crainte de ne pas être comprises, honte ou sentiment d’illégitimité, ou pour éviter ce qui pouvait leur rappeler le drame… De nombreux témoins ont aussi retardé l’appel à l’aide, au risque d’une chronicisation de leurs troubles ». Quatre ans après les attentats, 43 % des civils et 4 % des professionnels suivis dans le cadre d’une étude de Santé publique France souffraient encore de TSPT.

Des solutions pour se rétablir ?

C’est toujours difficile à accepter : le traumatisme fait pleinement partie de la vie d’une personne qui souffre d’un TSPT. Mais des solutions existent pour ne plus souffrir au quotidien. En commençant par l’engagement de soins, toujours possible.

Pour des TSPT légers sans précédent ni comorbidité, des thérapies courtes comme les thérapies cognitives et comportementales et la désensibilisation avec mouvements oculaires (EMDR ou Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’avèrent efficaces. Le traitement est beaucoup plus long pour des traumatismes plus graves, comme ceux liés aux attentats de 2015.

Des traitements médicamenteux à l’efficacité démontrée peuvent réduire les troubles comme la dépression ; on sait aussi que l’accompagnement social et professionnel des victimes, la prise en charge d’un handicap, la reconnaissance publique sont primordiaux pour se reconstruire.

Soutenir les victimes, améliorer les connaissances et les diffuser auprès du grand public, des professionnels et des chercheurs, telles sont les missions du Centre national de ressources et de résilience (CN2R), créé quelques mois après les attentats de 2015. « Son site web regroupe les savoirs et les expériences en matière de psychotraumatisme et de résilience, y compris pour aider les professionnels », explique Thierry Baubet, coresponsable scientifique du CN2R. Un guide d’informations cliniques et thérapeutiques à destination des personnes à risque de développer un TSPT, comme après un attentat, est en cours de finalisation : de quoi inciter à demander plus rapidement une prise en charge psychologique.

Accompagner les proches aussi

La famille d’une personne souffrant de TSPT doit être accompagnée, car l’impact de ce trouble affecte les relations avec les proches : agressivité, perte de libido, addictions… Avec le temps, les symptômes sont parfois moins apparents, vécus en silence, mais si le trouble persiste, ses comportements associés aussi. Après les attentats de Nice en 2016, la pédopsychiatre Florence Askenazy a ainsi ouvert la première structure destinée aux enfants en France : le Centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme (CE2P) à Nice. Mais les mécanismes et l’importance de la transmission du traumatisme (comme de la résilience) des parents à leurs enfants restent mal connus.

La justice soulage mais ne soigne pas

Une étude inédite a balayé le fantasme du procès réparateur. « Le TSPT persiste chez 90 % des victimes ; les symptômes sont réactivés, voire aggravés, chez 56 % d’entre elles ; atténués chez 10 %, selon la psychologue Carole Damiani, directrice de l’association Paris Aide aux Victimes (PAV75). C’est le résultat de l’analyse du questionnaire élaboré par PAV75, rempli par 173 parties civiles des procès des attentats de 2015 (Paris et Nice), sur les 250 ayant régulièrement assisté aux audiences (soit un dixième des parties civiles). Sans travail psychique, ce dévoilement de soi n’apaise pas. » En outre, le procès laisse parfois place à un sentiment de vide et d’abandon. L’apaisement ne survient que des mois après.

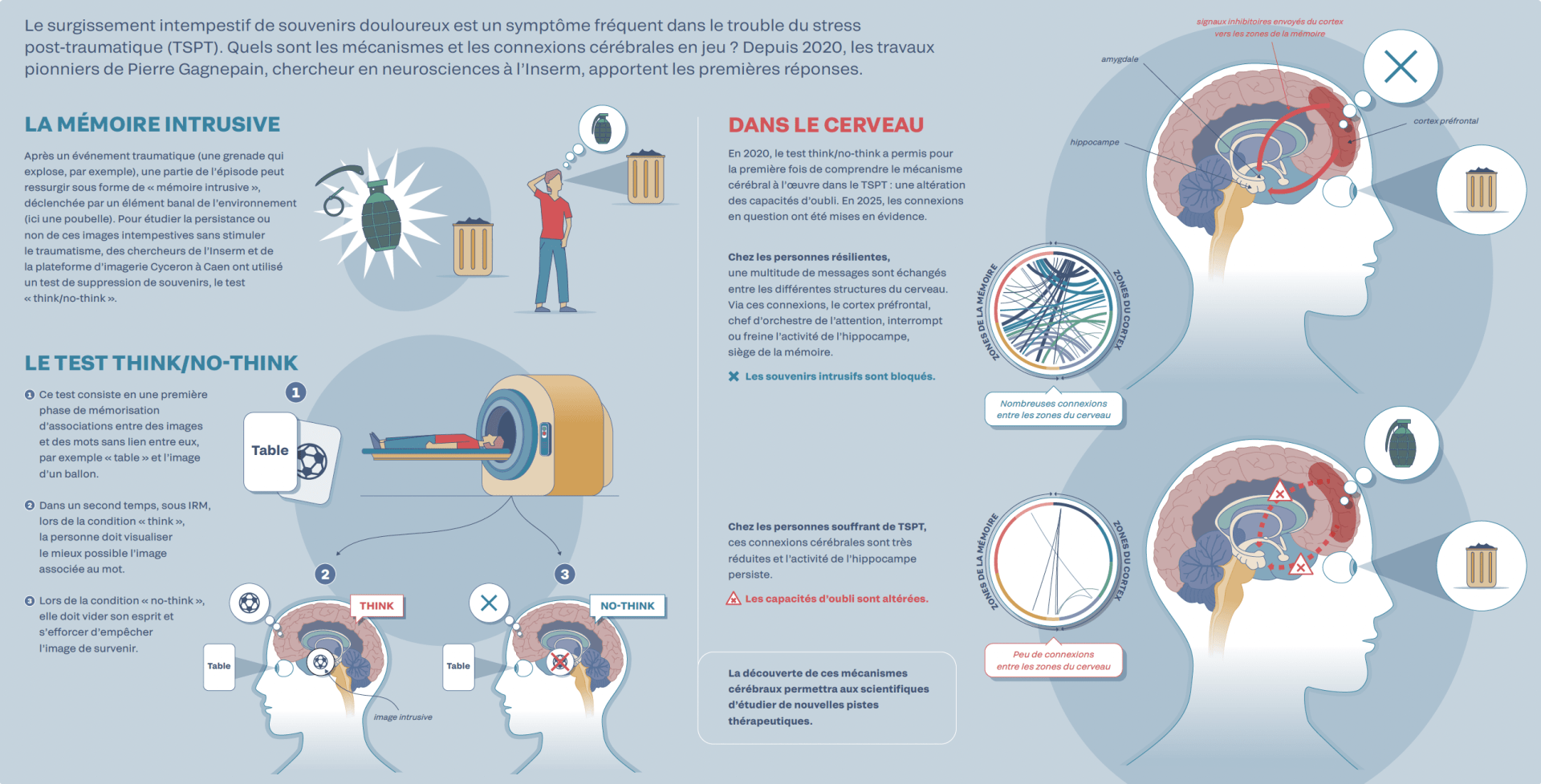

Une maladie de l’oubli

Les personnes souffrant de TSPT revivent en boucle leur traumatisme comme un disque vinyle rayé rejouant les mêmes fragments de souvenirs. On parle de « mémoire intrusive » pour qualifier ces images effrayantes, ces odeurs, ces sensations associées à l’événement. On pensait jusque-là que le traumatisme laissait une trace indélébile dans la mémoire, empêchant le cerveau de prendre acte de la fin du danger. En réalité, c’est aussi le mécanisme d’oubli, permettant d’effacer cette trace (« l’inhiber », en termes neuroscientifiques), qui ne fonctionne plus : les patients souffrant de TSPT deviennent incapables de « bloquer » les pensées intrusives.

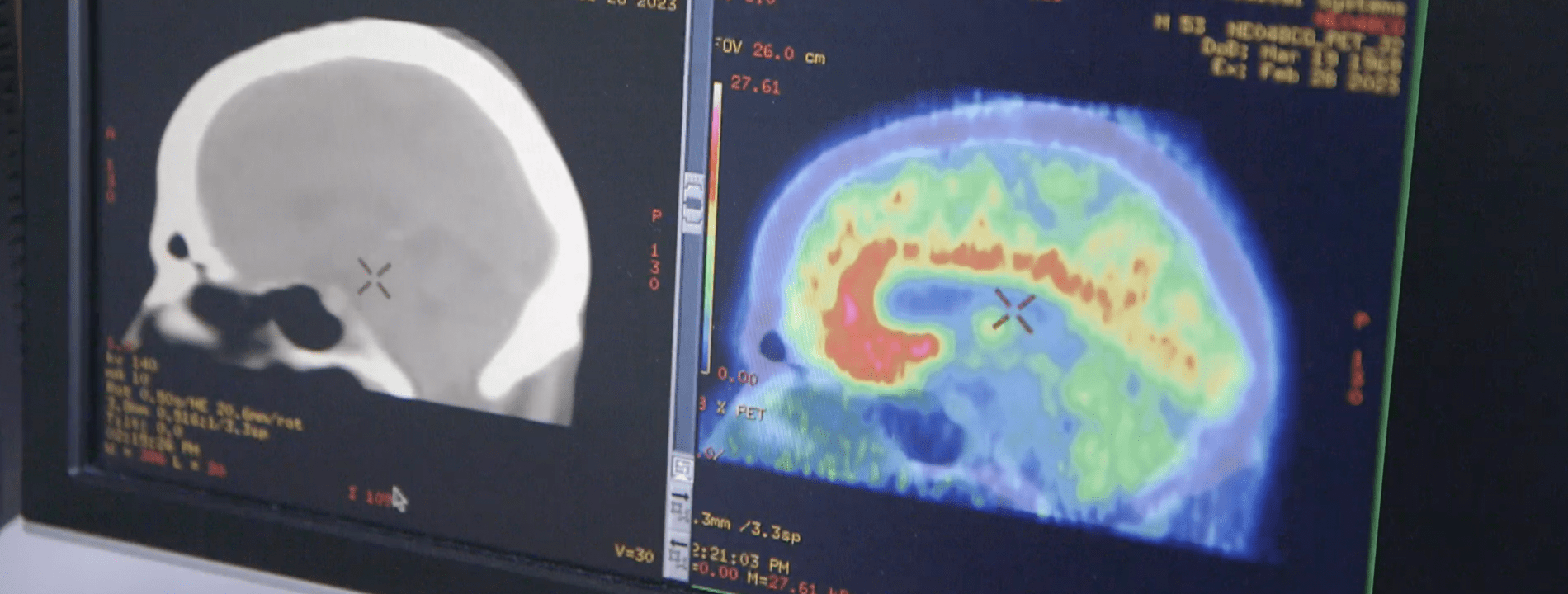

Comment cela a-t-il été mis en évidence ? « Grâce à l’IRM, nous avons analysé ce qui se passait dans le cerveau de 200 personnes soumises à un test dit de “suppression des souvenirs” », explique Pierre Gagnepain, chercheur en neurosciences à l’Inserm qui, dans le cadre de l’étude Remember du programme 13– Novembre, a révélé cette nouvelle piste en 2020. Cent vingt d’entre elles avaient été exposées aux attentats de 2015, la moitié souffrant de TSPT, l’autre pas. Les chercheurs ont comparé les images de leurs cerveaux avec celles de 80 personnes non exposées.

Résultat : le mécanisme de contrôle de la mémoire ne fonctionne plus chez les individus qui souffrent de mémoire intrusive et de TSPT. « Ils ont perdu la capacité à mobiliser certains réseaux cérébraux liés à l’inhibition de la mémoire », explique Alison Mary, aujourd’hui chercheuse à l’université libre de Bruxelles, qui a réalisé ces travaux durant sa thèse. Inversement, les chercheurs ont constaté que ce mécanisme fonctionne normalement chez les personnes résilientes.

Des images intrusives dans le cerveau

Le piège de l’évitement

Le TSPT se caractérise par la survenue intempestive d’images décontextualisées, ainsi que par l’évitement : la volonté d’éviter tout ce qui semble favoriser le retour de ces images. Un phénomène très invalidant au quotidien. Ainsi, après le 13 novembre, des rescapés ont cessé de se rendre au spectacle ou au café, ou d’utiliser les transports en commun. L’évitement empêchant la mémoire du traumatisme de s’estomper progressivement, la trace traumatique demeure intacte et le mécanisme d’oubli reste moins efficace. Un phénomène étudié par le neuroscientifique Pierre Gagnepain, qui dirige le volet Remember du programme 13– Novembre.

Voir la résilience

L’hippocampe, l’un des principaux sièges de la mémoire et de l’apprentissage, est très sensible aux effets du stress. Pierre Gagnepain et son équipe ont observé par IRM que le volume de l’hippocampe était plus petit chez les personnes exposées aux attentats de 2015 et souffrant d’un TSPT chronique depuis 5 ans. « L’altération de cette région contribue à la persistance du trauma », soulignent les chercheurs. Bonne nouvelle : les chercheurs ont également observé que cette atrophie s’interrompait avec la rémission du TSPT et la restauration des mécanismes d’inhibition de la mémoire. Ces processus ne sont donc pas figés, mais susceptibles d’être développés et consolidés.

La résilience, ça s’apprend !

Pourquoi certaines personnes surmontent-elles un TSPT et d’autres pas ? Peut-on remobiliser les réseaux cérébraux défaillants dans le contrôle des pensées intrusives ? La réponse est oui ! Le chercheur Pierre Gagnepain et ses collègues de l’université de Caen Normandie ont mis en évidence une plasticité neuronale insoupçonnée qui laisse entrevoir des possibilités de guérison.

Ils ont étudié par IRM les évolutions structurelles et fonctionnelles du cerveau de 172 personnes : 100 exposées aux attentats de 2015 qui souffraient ou non d’un TSPT chronique ou l’avaient surmonté, et 72 personnes non exposées. « Quatre ans après les attentats, le test de suppression des souvenirs révèle l’apparition de nouvelles connexions cérébrales chez les personnes se remettant d’un TSPT, suggérant que le rétablissement des capacités de contrôle de la mémoire intrusive accélère la résilience, explique le neuroscientifique. Rien n’est inscrit dans le marbre ! Nous réfléchissons donc à de nouvelles thérapies inspirées de ce test, complémentaires des soins actuels, pour stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire et rétablir les réseaux cérébraux défaillants. » Ce traitement éviterait au patient de devoir revivre son trauma – contrairement à la psychothérapie par mouvements oculaires ou EMDR.

L’équipe de Pierre Gagnepain travaille aussi sur une autre cible thérapeutique : un récepteur cérébral localisé dans l’hippocampe, le siège de la mémoire. Des études sont en cours pour mieux comprendre l’influence de la santé cérébrale et du mode de vie sur les mécanismes de résilience.