Des animaux pas plus bêtes que nous !

Compter, bricoler, communiquer… De l’abeille au dauphin en passant par le ouistiti, les animaux brillent là où on ne les attend pas. Et montrent sans équivoque que non, l’humain n’est pas seul maître de l’intelligence !

Une enquête de Magali Reinert - Publié le

Des intelligences animales au pluriel

L’idée que les animaux soient intelligents a fait rire plus d’un biologiste. Aujourd’hui, les capacités cognitives complexes de nombreuses espèces ne font plus de doute. Les abeilles peuvent par exemple manier des concepts abstraits, une découverte qui remonte à 2001 alors que des tests élaborés avec différents objets montrent que ces insectes maîtrisent les idées de similitude et de différence.

Au fur et à mesure d’une meilleure connaissance des capacités animales, les « propres de l’Homme » comme l’outillage, la culture ou le langage tombent les uns après les autres. Des travaux de recherche établissent ainsi l’intelligence des insectes, les pratiques culturelles des cétacés, les compétences linguistiques des oiseaux…

Enfin, l’éthologie, la science qui étudie le comportement animal, a évolué depuis la fin du 20e siècle, portée en particulier par les primatologues qui ont montré l’importance d’étudier les animaux hors des laboratoires, dans leur environnement naturel. Les scientifiques parlent d’ailleurs plus volontiers d’écologie comportementale.

La discipline emprunte aussi aux sciences sociales pour étudier les sociétés animales et s’enrichit d’autres disciplines comme les neurosciences ou l’acoustique.

Capacité d’adaptation à des milieux changeants, élaboration de réponses à des situations inédites, stratégies collectives d’apprentissage… l’intelligence animale s’avère plurielle. Désormais, la conscience animale, autrement dit la capacité des animaux à nourrir une expérience propre du monde, est largement reconnue par des déclarations internationales signées par des dizaines d’éthologues et de neurobiologistes.

L’animal-machine hérité de Descartes

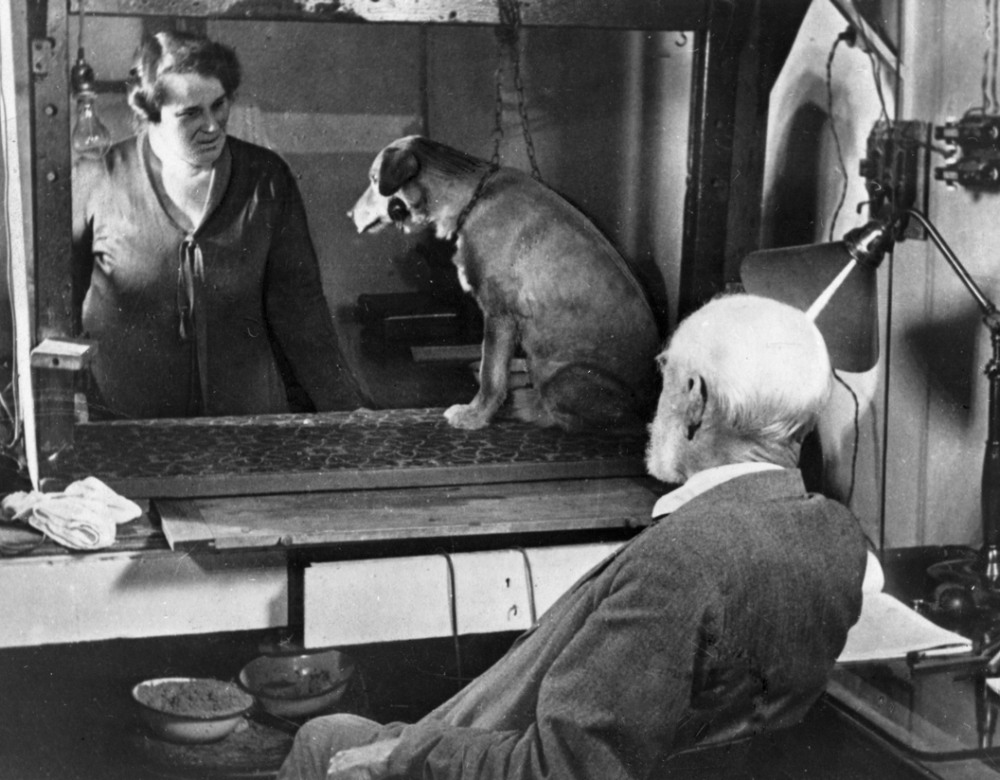

La conception cartésienne d’un « animal-machine », être automatique dénué de pensée, a longtemps influencé l’étude occidentale du comportement animal. Initiée au milieu du 19e siècle, l’approche expérimentale en laboratoire se contente de tester la capacité d’un animal à répondre mécaniquement à

des stimuli. C’est l’époque où le physiologiste russe Ivan Pavlov réalise sa célèbre expérience sur le conditionnement d’un chien : habitué à être nourri après avoir entendu une clochette, l’animal se met à saliver à peine elle retentit. La démonstration de ce réflexe confortait l’idée que les animaux, malgré leurs capacités d’apprentissage, étaient dépourvus de réflexion.

Le test du miroir, de l’Homme au... poisson

Le test du miroir, qui permet d’évaluer la réaction d’un individu confronté à sa propre image, divisait jusqu’à peu le règne animal en deux : d’un côté les humains disposant d’une conscience de soi et de l’autre le reste des animaux qui en était dépourvu. Mais cette division a vécu ! Les grands singes ont été les premiers à remporter avec succès le test du miroir, puis d’autres espèces ont suivi, comme... certains poissons. Après avoir observé leur reflet, des labres nettoyeurs auxquels on avait injecté un colorant se sont frottés pour tenter d’enlever les marques sur leur peau. Sur d’autres animaux, le test ne fonctionne pas.

En labo, dans la nature... ou les deux

Étudier un animal en laboratoire ou dans son milieu naturel, les deux approches sont radicalement différentes. En laboratoire, l’animal est à la disposition de l’Homme, soumis à des protocoles stricts qui visent à évaluer ses capacités cognitives. Ce qui présente un avantage : placé dans une situation qu’il ne rencontrerait pas dans la nature, l’animal révèle ses capacités de compréhension de problèmes complexes nouveaux. Récemment, des travaux ont ainsi mis en lumière l’intelligence spectaculaire des bourdons : ils sont capables d’apprendre à tirer sur une corde pour accéder à du nectar, grâce à l’observation de leurs congénères déjà entraînés.

Mais pour une partie des éthologues, l’étude de l’intelligence animale doit s’effectuer dans leur environnement naturel. Des primatologues, en particulier des femmes, à l’instar de la Britannique Jane Goodall, décédée en octobre 2025, ont ouvert la voie avec les grands singes. D’autres éthologues ont étudié les éléphants et les cétacés, donnant à voir la richesse et la complexité de leurs comportements. Les orques, par exemple, sont capables de s’échouer volontairement sur la plage pour attraper des otaries ou de provoquer des vagues à plusieurs afin de déstabiliser un phoque sur la banquise. Parfois aussi, l’humain échoue à comprendre, comme pour ces attaques de safrans des bateaux de plaisanciers par des groupes d’orques, que les spécialistes interprètent de manières différentes.

Enfin, certaines approches jouent sur les deux tableaux, en laissant la liberté de leurs allées et venues aux abeilles, depuis des ruches situées à l’extérieur, tout en les attirant par des gouttelettes de sucre afin qu’elles participent à des tests au sein du labo.

Le talent mathématique des abeilles

Depuis qu’on les prend au sérieux, les abeilles se montrent bonnes élèves en laboratoire, et particulièrement douées pour les mathématiques. Elles apprennent à choisir des images représentant deux, trois ou quatre objets, montrant ainsi que les nombres ont un sens pour elles. Elles savent aussi reconnaître le zéro. Plus impressionnant encore, une étude de 2022 a montré que les abeilles pouvaient distinguer les nombres pairs et impairs. La même année, une autre étude a mis en évidence que les abeilles suivent le même alignement mental des chiffres que les humains : du plus petit au plus grand et de gauche à droite !

Chacun son monde

Les tests d’intelligence proposés par des humains permettent-ils de comprendre l’intelligence des animaux ? Cette question traverse aujourd’hui l’éthologie, nourrie par la théorie sur le Umwelt (traduite par « mondes propres » en français) du philosophe naturaliste allemand Jacob von Uexküll (1864-1944). L’idée est simple : les animaux expérimentent des mondes différents selon leur sensibilité, y compris au sein d’un même environnement. Dans une forêt, la tique, aveugle et sourde, attend le signal de l’acide butyrique dégagé par un mammifère pour tomber sur sa proie, l’abeille s’oriente grâce à la lumière polarisée et la chauve-souris se repère par écholocalisation…

Les limites d’une approche ethnocentrée sont ainsi patentes. Les recherches sur le poulpe, par exemple, montrent que si ce céphalopode obtient des résultats honorables en laboratoire – il est capable de dévisser un bocal – ceux-ci ne reflètent pas la grande intelligence de cet animal dont le cerveau est réparti dans ses huit tentacules. Le poulpe a surpris là où on l’attendait le moins : par ses fuites, ou ses larcins dans les aquariums voisins du sien ! Cette capacité à s’échapper de son aquarium évoque ses aptitudes dans son milieu naturel : ce roi de la fuite et du camouflage est capable d’imiter son environnement en modifiant instantanément la couleur et la texture de sa peau.

L’étude des sens animaux est ainsi devenue un champ prometteur d’exploration. Par exemple, des travaux de plus en plus nombreux s’intéressent à la magnétoréception, qui permet de détecter le champ magnétique terrestre. Connu chez les oiseaux migrateurs, il est aussi présent chez les insectes, les mollusques et même les primates !

Cervelle d’oiseau

Longtemps, le néocortex des mammifères, une zone du cerveau impliquée dans les capacités cognitives complexes, les a fait passer pour des animaux supérieurs. Mais les neurosciences ont montré que les cerveaux d’autres vertébrés pouvaient aussi comporter de grandes densités de neurones, en particulier le pallium chez l’oiseau, avec un nombre de neurones comparable à celui des primates. Certains processus cognitifs des volatiles ne sont d’ailleurs pas si éloignés des nôtres : ainsi, les diamants mandarins, en dormant, connaissent des phases de sommeil paradoxal (au cours desquelles se déroulent les rêves), comme les mammifères.

Un cache-nez sous-marin

En Australie, des dauphins ont été observés avec des éponges fichées au bout du rostre. Cet accoutrement protégerait le museau de l’animal lorsqu’il fourrage dans les fonds marins pour dénicher des poissons. Preuve que les cétacés utilisent des accessoires ! Le recours aux outils, longtemps présenté comme réservé au genre humain, s’avère finalement répandu dans le règne animal. D’abord observé chez les primates, l’usage d’outils est avéré chez des mammifères, des oiseaux et même des insectes. Une étude de 2020 a en effet montré que certaines fourmis utilisent des débris comme récipients pour transporter des liquides jusqu’à la fourmilière.

Les neurones miroirs

Dans les années 1990, la découverte des neurones miroirs confirme l’existence d’émotions sociales chez les animaux. Ces neurones s’activent lorsqu’un individu effectue une action ou qu’il la voit effectuée par un autre : ils joueraient ainsi un rôle dans l’apprentissage par imitation. Et donc dans la transmission, point de départ des pratiques culturelles. Ces neurones sont aussi impliqués dans les processus affectifs comme l’empathie, puisqu’ils permettent de ressentir une douleur vécue par un autre. D’abord identifiés chez les humains et des macaques, ces neurones miroirs ont depuis été retrouvés dans les cerveaux d’autres mammifères et d’oiseaux.

La culture est dans la nature

L’intelligence collective, la coopération, l’apprentissage par imitation… les études s’attardent volontiers sur la vie sociale des animaux, dévoilant sa grande richesse.

Des différences notables dans la vie sociale de plusieurs populations d’une même espèce permettent de parler d’une « culture » propre. Les différences culturelles entre les chimpanzés d’Afrique de l’Est et d’Afrique de l’Ouest sont par exemple bien décrites : chez les premiers, la violence territoriale entre mâles est courante, alors que chez les seconds, la coopération est plus souvent de mise. Les répertoires vocaux des oiseaux varient aussi d’une population à l’autre, un phénomène bien étudié chez les mésanges. Plus inattendue, une étude de 2021 montre les différences d’accent chez les rats-taupes nus. Chez ces rongeurs très sociaux, cette distinction peut conduire au drame puisqu’un individu qui vient d’une colonie différente est rapidement reconnu puis tué par ses congénères…

Autre exemple, des travaux récents s’intéressent aux pratiques médicales des animaux, identifiant ainsi une véritable pharmacopée végétale pour soigner ou prévenir des maladies. Blessés, des éléphants asiatiques mangent ainsi l’écorce d’un arbre connue pour ses propriétés anti-inflammatoires.

L’éducation des jeunes joue un rôle important dans l’acquisition de ces pratiques culturelles parfois complexes. Une étude de 2020 a montré que les parents corneilles de Nouvelle-Calédonie, connues pour fabriquer des hameçons leur servant à attraper leurs proies, mettent un an à transmettre ce savoir-faire à leurs petits. Et pour perfectionner leur apprentissage, certains jeunes sont capables de rester plusieurs années auprès de leurs parents !

Les ouistitis s’appellent par leur nom

En enregistrant les papotages aigus des ouistitis, des chercheurs ont identifié en 2024 que ces petits singes répondent spécifiquement aux cris qui leur sont adressés. Cette capacité était déjà connue chez d’autres espèces, comme les dauphins, les éléphants ou les perroquets. La bioacoustique, qui permet d’analyser et de comparer de grandes quantités de sons, enrichit ainsi les travaux sur les compétences linguistiques animales. Des embryons de syntaxe ont même été identifiés chez le cercopithèque de Campbell dont les cris d’alarme peuvent être complétés par des suffixes – des cris courts ajoutés à la fin – qui précisent si le danger vient du sol ou des airs.

Malin comme un renard... ou un corbeau !

Le jeu est un mécanisme connu d’apprentissage et beaucoup de jeunes animaux ont été observés en train de « faire semblant » de mordre, de fuir… Une étape importante pour découvrir leur environnement physique et social. Les animaux sont aussi capables de tromperie : un corbeau se nourrissant d’une carcasse a ainsi été observé faisant le mort quand d’autres corbeaux passent à proximité. Vraisemblablement pour leur laisser croire à un danger, les inciter à passer leur chemin et ne pas partager son repas ! Plus largement, la thanatose (« faire le mort ») est une astuce utilisée par plusieurs espèces pour échapper à leurs prédateurs. Ou l’inverse : le renard l’utilise pour s’approcher de ses proies.

Une leçon pour les animaux humains

Toutes ces connaissances sur les animaux révèlent de nombreuses ressemblances, des « convergences évolutives », qui permettent de mieux comprendre l’origine des émotions, de l’intelligence et de la conscience. Ainsi, les phénomènes neurochimiques impliqués dans les émotions humaines, comme la dopamine, s’expriment aussi chez les mammifères, les oiseaux, les insectes... Ces découvertes réinstallent les humains dans la continuité du vivant.

Un héritage qui alourdit encore le bilan de l’aveuglement humain au sort infligé au règne animal, de l’élevage industriel à la destruction des espèces sauvages. La question éthique traverse d’ailleurs l’éthologie, car cette discipline contribue à renforcer les droits des animaux, en leur reconnaissant une sensibilité. À l’inverse, le souci du destin animal oblige les éthologues à mieux considérer les animaux, en particulier lors des expérimentations en laboratoire.

En nous replaçant à notre juste place, ces recherches nous interpellent sur notre capacité à vivre avec les autres animaux. Le pari est loin d’être gagné, comme l’illustre par exemple le retour du loup en France depuis 1992. N’existe-t-il pas une alternative à l’affaiblissement du statut protecteur de ce canidé en Europe, décidé en décembre 2024 ?