Du nucléaire civil au militaire : une question de seuil ?

La capacité de l’Iran à enrichir de l’uranium s’est retrouvée au cœur des négociations de l’accord de Lausanne. C’est particulièrement le seuil critique de 20 % d’enrichissement qui a focalisé l’attention. Explications.

Véronique Marsollier - Publié le

Aboutissement d’un an et demi d’échanges intenses, l’accord-étape de Lausanne a été conclu jeudi 2 avril entre l’Iran et plusieurs grandes puissances (la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne). S’il suscite l’optimisme, les jeux ne sont pour autant pas faits puisque la signature définitive n’interviendra que le 30 juin au terme final des négociations. L’Iran espère une levée des sanctions internationales qui étranglent son économie. L’objectif des six pays (P5+1, les cinq pays permanents du Conseil de sécurité de l’Onu et l’Allemagne) est de s’assurer que l’Iran ne puisse pas se doter de la bombe atomique, et brider ainsi son potentiel d’expansion nucléaire militaire. L’accord porte notamment sur la durée de l’encadrement du programme nucléaire iranien et la mise en place de l’inspection de l’énergie atomique (Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA) de Vienne. Mais l'un des axes fondamentaux des négociations concerne la capacité d’enrichissement de l’uranium de l’Iran. Avec une question clé : à quel seuil d’enrichissement le pays peut-il basculer du nucléaire civil au militaire ?

Plusieurs stades d’enrichissement

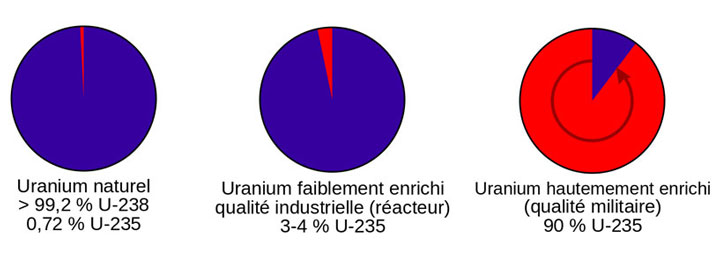

L’enrichissement de l’uranium consiste à augmenter la proportion d’isotopes fissiles dans le minerai. L’uranium naturel est composé essentiellement d’uranium 238, mais contient seulement 0,71 % d’uranium isotope 235. Seul cet isotope permet une réaction de fission nucléaire pour alimenter un réacteur. Dans les premières générations de réacteurs nucléaires, le combustible utilisé était de l’uranium naturel. Dans les années 1970, l’enrichissement du minerai, en concentrant le 235U, a permis d’en utiliser moins pour produire une même quantité d’énergie. Pour une production d’électricité de type civil, un taux d’enrichissement du minerai de l’ordre de 3 à 5 % suffit. Rien à voir avec le taux minimum de 90 % nécessaire à la fabrication d’une bombe nucléaire.

C’est sur un seuil moindre que se sont concentrées les négociations avec l’Iran : un taux d’enrichissement à 20 % maximum, fixé par la réglementation internationale (AIEA). À 20 % et en dessous, l’uranium est dit « faiblement enrichi ». C’est celui qui est utilisé dans les centrales électriques. Au-dessus, l’uranium, considéré comme « hautement enrichi », est dit de « qualité militaire ». La possibilité d’enrichir à 20 % permet à l'Iran de maintenir une production civile pour les centrales nucléaires, la recherche ou les applications médicales. Mais aussi, s'inquiètent certains experts, d’accéder rapidement à l’uranium hautement enrichi (HE) nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique. Car techniquement, ce sont les premiers taux d’enrichissement qui sont les plus longs et compliqués à obtenir. Lorsque la barre de 20 % est atteinte, la plus grande partie du travail d’enrichissement est effectuée. Il devient alors plus facile et plus rapide – quelques semaines ou quelques mois, selon la quantité à produire – de passer à 90 %.

« Breakout time »

Un des points essentiels de la négociation de Lausanne portait d'ailleurs sur le breakout time. Il correspond au temps qu’il faudrait à l’Iran pour produire une arme nucléaire et mettre en place une riposte. Aujourd’hui, ce breakout time est estimé à deux ou trois mois. Suite à l’accord, l’AIEA a bon espoir de l’allonger d’un an, et ce pendant au moins dix ans. Selon l’accord de Lausanne, Téhéran devra en effet réduire son stock d’uranium faiblement enrichi (LEU) à 3,67 % de 10 000 kilogrammes à 300 kilos pendant 15 ans, et ne plus enrichir au-dessus de ce taux. Aucune nouvelle installation d’enrichissement ne pourra être construite durant cette période. Reste que, selon l’AIEA, un stock de 195 kilos d’uranium enrichi à 20 % aurait déjà été produit.

En outre, les évolutions technologiques d’enrichissement telles que l’ultracentrifugation facilitent et accélèrent le processus d'enrichissement. Cette technologie de plus en plus sophistiquée peut faciliter des reconfigurations de production difficiles à anticiper… En Iran, 10 000 centrifugeuses sont en activité actuellement. Elles seraient réduites à près de 6 000 avec l’accord de Lausanne. Seules 5 060 auront le droit de produire de l’uranium enrichi pendant dix ans : les centrifugeuses de première génération. C’est un point important, car l’Iran s’était déjà doté en 2013 de 700 centrifugeuses de type IR-2m, trois à cinq fois plus performantes que celles de première génération, moins nombreuses et plus faciles à dissimuler. Bref, si l’accord n’est pas respecté (et d’abord signé !), l’escalade pourrait continuer avec la mise en place de centrifugeuses de dernière génération (IR-8). Encore plus performantes, elles permettraient d’enrichir vingt fois plus rapidement l’uranium que celles de première génération (IR-1). Et donc, de fabriquer une bombe en un temps record !

Programme d'inspection

C’est pourquoi la surveillance et le contrôle international des installations, tant sur le terrain qu’au moyen de satellites, sont cruciaux. Les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) doivent être capables de déceler à temps un enrichissement de type militaire à partir d’un stock d’uranium préexistant et destiné à l’origine au civil. C’est-à-dire une quantité suffisante pour réaliser une tête nucléaire, soit 25 kilogrammes d’uranium 235 fortement enrichi. Pour garantir l’accord, un programme d’inspection draconien mené de concert avec l’Onu et l'AIEA serait mis en place. Les négociateurs ne s’y trompent pas : il s’agit de la pierre angulaire de l’accord. L’Iran devrait alors s’engager à respecter les visites de contrôle de ses installations nucléaires de production ainsi que ses mines et usines d’uranium. Une fois la confiance rétablie, les sanctions et les résolutions de l’Onu à l’encontre de l’Iran pourraient être levées progressivement - en pratique, dès que l’Iran respectera tous les points clés de l'accord.

Reste à finaliser l’accord-cadre d’ici le 30 juin, notamment de nombreux détails techniques. Mais l’accord implique aussi des négociations politiques, en particulier la définition des contreparties offertes à l’Iran pour maintenir ce pays hors du cercle fermé des puissances nucléaires. Pour ses détracteurs, cet accord permettra à l’Iran de poursuivre quoi qu’il en soit ses programmes nucléaires, à l’instar de la Corée du Nord.

Inspections nucléaires : comment l’AIEA contrôle-t-elle sur le terrain l’application des accords ?

L’AIEA a notamment pour mission de vérifier l’exactitude des déclarations des États qui ont conclu un accord dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Pour cela, des inspecteurs prélèvent sur le terrain (sol, sédiments, eau, végétation, biote autour des sites, mais aussi frottis de surface dans les bâtiments) des échantillons de matières nucléaires. Les analyses élémentaires et isotopiques de très grande précision sont ensuite réalisées par des laboratoires spécialisés, sous l’égide du laboratoire de matériel nucléaire (NML) de l’AIEA. À l’instar des empreintes digitales, les matières nucléaires peuvent être identifiées, analysées et décrites. Les résultats et preuves recueillies permettent d’en déterminer avec précision la provenance à partir de quantités infimes. Les méthodes d’analyse conçues à ces fins sont utilisées aussi bien dans le cadre des garanties internationales qu’en criminalistique nucléaire (trafic de matières nucléaires…).