La panthère des neiges, inadaptée à l'altitude ?

En comparant l’ADN des grands félins, des scientifiques américains et danois montrent que l’hémoglobine des panthères des neiges n’est pas adaptée au manque de dioxygène des hautes altitudes de l’Himalaya.

Sophie Félix - Publié le

L’Himalaya, ses impressionnants glaciers, ses centaines de lacs et ses populations adaptées aux hautes altitudes dont le manque d'oxygène nous essoufflerait bien vite. Ces conditions extrêmes semblent bien convenir à l’un de ses habitants, la panthère des neiges. Et pourtant : une étude, menée par l’université Duquesne aux États-Unis et l’université d'Aarhus au Danemark, vient de montrer que ses globules rouges étaient similaires à ceux du chat domestique, pas du tout à l’aise en altitude : son hémoglobine n’est pas capable de transporter davantage d'oxygène.

L’affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène

Pour s’adapter à un environnement où l’oxygène est rare, comme en haute altitude, un individu doit accroître la quantité d’oxygène qu’il absorbe à chaque inspiration. La technique utilisée par la majorité des mammifères consiste à augmenter l’affinité de l'hémoglobine, cette protéine chargée de transporter le dioxygène (qu'on appelle improprement oxygène dans la vie courante) : les globules rouges se lient ainsi facilement au dioxygène et le délivrent plus rapidement aux muscles et au cerveau.

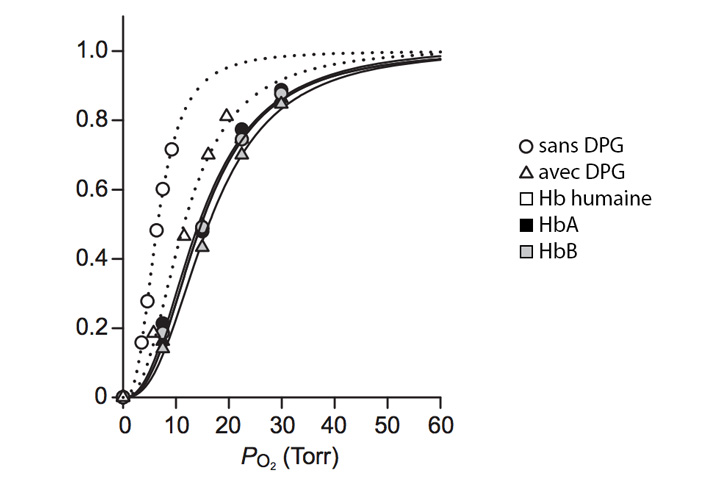

Deux solutions coexistent chez les vertébrés pour augmenter l’affinité entre l’hémoglobine (Hb) et le dioxygène (O2). Fruit de l'évolution, l'une est devenue permanente : l'adaptation de la structure de l'hémoglobine, qui améliore l’affinité intrinsèque. L'autre solution, réversible, apparaît chez certains individus : la diminution d'un composé organique appelé DPG dans l’hémoglobine. Lorsque la concentration en DPG remonte, l’affinité revient à sa valeur antérieure.

Insensibles félins

L’étude, publiée dans Journal of Experimental Biology, confirme que les panthères des neiges présentent de faibles taux de DPG. Mieux : elles y sont largement insensibles, puisque avec ou sans DPG, l’hémoglobine de ces félins transporte la même quantité de dioxygène. C’est aussi le cas des autres grands félins que sont le lion, le tigre, le jaguar et le léopard, ainsi que d'un autre groupe, à l'évolution indépendante : celui des artiodactyles, les animaux qui comptent un nombre pair de doigts comme le bison, le chameau ou la girafe. Tous ces animaux sont incapables d’augmenter leur affinité Hb-O2, ce qui restreint leur habitat. Il est donc étonnant de retrouver la panthère des neiges jusqu’à 6 000 mètres d’altitude (où il y a deux fois moins de dioxygène qu’au niveau de la mer) sur un terrain de chasse incluant des dénivelés de plus de 2 000 mètres.

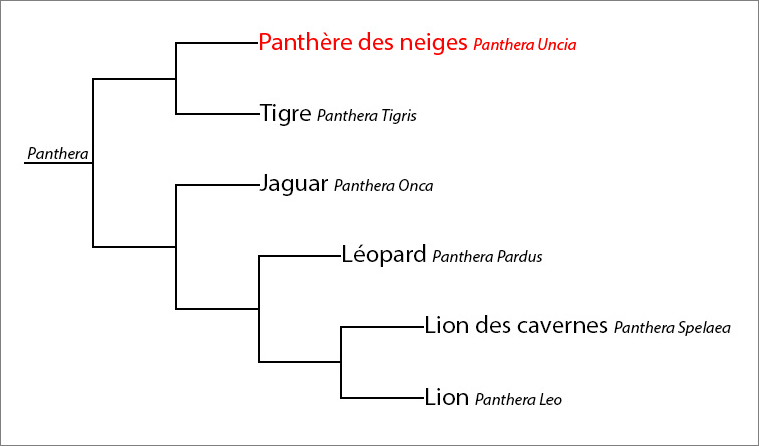

Les chercheurs ont étudié la structure de l’hémoglobine des félins afin de comprendre si les panthères des neiges avaient augmenté leur affinité intrinsèque. Ils ont séquencé l’ADN de quatre panthères des neiges, un léopard, un tigre, deux lions africains et un jaguar et récupéré la séquence ADN de référence du chat domestique. Les grands félins partagent quatre gènes impliqués dans la forme et la fonction de l’hémoglobine. Les variations présentes sur ces gènes sont minimes dans le genre Panthera, en particulier entre la panthère des neiges, le tigre et le lion africain.

Une hémoglobine inefficace

Ces quatre gènes servent à fabriquer deux formes d’hémoglobine, différentes de celle des humains et présentes chez tous les félins de l’étude : la performance respiratoire de l’hémoglobine est donc la même chez tous les félins, quels que soient leur taille ou leur lieu de vie, de nos petits chats aux grands lions africains. La panthère des neiges n’a pas muté pour produire une hémoglobine qui serait plus efficace pour transporter le dioxygène.

Tous les félins présentent d'ailleurs une affinité Hb-O2 intrinsèque faible. Un fait qui s'explique par une seule substitution génétique, sur deux des quatre gènes concernés, partagée avec le chat et qui se serait produite chez un ancêtre commun des félidés. La faible affinité et l'insensibilité au DPG sont liées et se compensent : si l'affinité était forte, le dioxygène se lierait si fortement aux globules rouges qu'il resterait dans le sang sans oxygéner les muscles.

Une autre solution ?

Mais alors, pourquoi la panthère des neiges ne souffre-t-elle pas du manque d'oxygène en altitude ? Deux pistes possibles : l'augmentation de la taille de ses poumons pour inhaler davantage d'oxygène à chaque respiration, ou celle de sa ventilation, c’est-à-dire de son rythme inspiration-expiration, comme c'est le cas des habitants du plateau du Tibet. Des hypothèses qui restent à vérifier.