Les grimaces à l’origine de la parole

En comparant la biomécanique et les bases anatomiques des mimiques labiales du singe à celles du langage articulé humain, des chercheurs sont parvenus à démontrer que la parole est probablement une évolution des jeux de lèvres qu’utilisent nos cousins pour communiquer

Yaroslav Pigenet - Publié le

Si nul n’a jamais appris à un singe à faire des grimaces, c’est bien à force de faire des grimaces que l’homme s’est mis à parler. C’est du moins ce que suggèrent trois études menées conjointement par des psychologues et des primatologues des universités de Princeton (Etats-Unis), de Parme (Italie) et de Vienne (Autriche). Selon eux, le langage articulé humain a évolué, non pas à partir des cris de nos ancêtres velus, mais plutôt à partir des mimiques labiales (lipsmacks) spontanément utilisées par les singes.

Du bout des lèvres au bout de la langue

« Les mimiques labiales sont pratiquées par tous les singes, y compris les chimpanzés, et utilisées dans les face à face amicaux, précise Asif Ghazanfar, professeur de psychologie au Princeton Neuroscience Institute qui a dirigé les trois études. Comme ces mimiques n’ont pas de manifestation vocale, elles semblent n’avoir rien à voir avec le langage articulé humain. Mais en fait, la vocalisation repose sur deux composantes : une source et un filtre. La source repose sur le système respiratoire qui fait passer de l’air à travers les cordes vocales pour produire un son. Ce son est ensuite filtré par les cavités nasales et orales [dont la forme peut être modifiée par notre bouche, notre langue et nos lèvres](…) C’est sur ce filtre qu’ont porté nos travaux .»

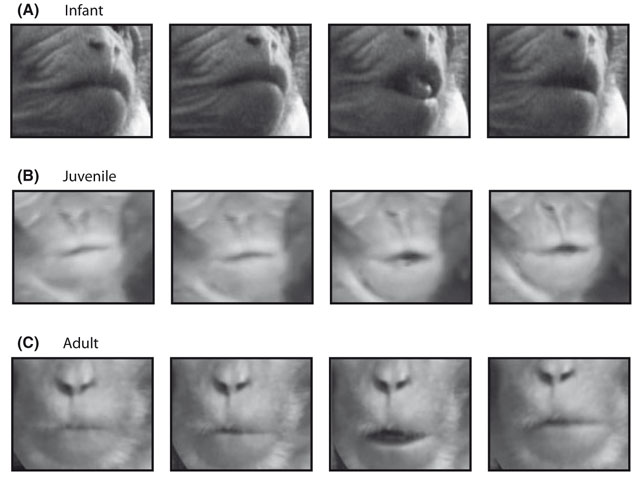

Dans un premier temps, une équipe italo-étasunienne a donc filmé et analysé la production de mimiques labiales chez des macaques nouveau-nés, enfants et adultes. Les chercheurs ont alors remarqué que pour effectuer leurs mimiques, les très jeunes singes bougent leurs lèvres d’une manière désordonnée et arythmique qui rappelle beaucoup le babil des bébés humains. En revanche, à l’âge adulte, la production de mimiques se cale sur un rythme typique de 5 hertz, le même que celui observé pour la production du langage articulé humain. Des résultats publiés dans la revue Developmental Science.

Les singes ne mâchent pas leurs mots

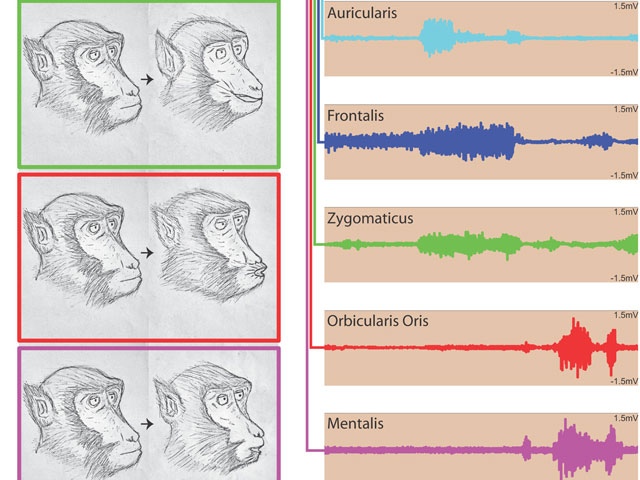

Parallèlement, une autre équipe a implanté chez d’autres macaques des microélectrodes afin d’enregistrer l’activité électrique des différents muscles faciaux qui sont impliqués non seulement dans la production des mimiques labiales mais aussi dans la mastication.

Ces électromyographies démontrent clairement que la fréquence des mouvements ainsi que la coordination des différents muscles ne sont pas du tout les mêmes quand les singes mâchent quelque chose et quand ils effectuent des mimiques « sociales ». Cette étude a été publiée dans le Journal of Neuroscience.

Afin de confirmer ces deux résultats, une troisième équipe austro-étasunienne, également dirigée par Asif Ghazanfar, a cette fois recouru à la cinéradiographie – une sorte de cinéma sous rayons X ; ceci dans le but de « caractériser et quantifier la dynamique interne du tractus vocal du macaque lors des mimiques labiales et lors de la mastication ». Leurs résultats, publiés dans la revue Current Biology, indiquent que, tout comme le langage articulé humain, les mimiques labiales des macaques mobilisent les mêmes muscles et sont produites selon un rythme d’environ 5 hertz. Elles se distinguent néanmoins de la mastication, qui mobilise des groupes musculaires similaires, mais selon un mode de coordination différent, beaucoup plus stéréotypé ; comme en témoignent ces cinéradiographies montrant un macaque en train de mâcher (à droite) ou de produire des mimiques labiales (à gauche).