Les « nouveaux OGM » sur la sellette

De nouvelles variétés de plantes issues de techniques de manipulation génétique parmi les plus avancées pourraient bientôt être cultivées et commercialisées en Europe. Ces « nouveaux OGM » échappant pour l’instant à toute réglementation suscitent de nombreuses controverses.

Véronique Marsollier - Publié le

Les OGM transgéniques sont interdits dans la plupart des pays d’Europe dont la France. Dans le monde, leurs cultures ne progressent plus, comme l’atteste le dernier rapport de l’ISAAA. Mais de nouveaux organismes génétiquement modifiés pourraient bien, en toute discrétion, prendre leur place dans nos assiettes. Ces variétés de plantes de laboratoire, issues de nouvelles techniques de modification génétique du vivant, n’ont pas encore de statut et échappent pour l’instant à toute réglementation. Présentés comme de « nouveaux OGM », ils suscitent de nombreux débats autour d’une question centrale : peuvent-ils réellement être assimilés à des OGM ? C’est la question épineuse à laquelle tente de répondre un groupe d’experts de la Commission européenne, réuni depuis 2009. Leur mission : établir « une liste de techniques concernées par le champ d’application de la directive 2001/18 sur la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et de la directive 90/219 sur l’utilisation confinée de microorganismes GM ». Le sujet est complexe et nécessite une analyse juridique approfondie, argue Bruxelles.

En France, le débat aussi se fait plus prégnant depuis qu’une nouvelle directive datant d’avril 2015 laisse chaque État membre libre d’interdire les cultures OGM sur son sol. Les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture ont donc saisi, le 22 février 2016, le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) sur la question des nouvelles techniques de sélection végétale (NPBT en anglais). Objectif : identifier les techniques susceptibles d’entrer dans le champ de la directive européenne de 2001, c’est-à-dire produisant des produits classés comme OGM. Mais au sein du comité économique, éthique et social du HCB (CEES), la réflexion est loin d’être sereine. Huit associations membres ont suspendu depuis février leurs travaux avec l’instance. Elles lui reprochent de ne pas respecter la pluralité des débats.

Les OGM « cachés »

Les plantes génétiquement modifiées (PGM) de première génération sont le fruit d’une transgénèse, une opération qui consiste à introduire un gène dans le génome d’une plante, lui attribuant ainsi un caractère particulier. Le maïs MON 810 de Monsanto, par exemple, est modifié de manière à générer un insecticide ainsi qu’une résistance aux herbicides, ce qui lui permet de lutter contre un désherbant comme le Roundup, commercialisé par la même firme.

Actuellement, le cadre juridique concerne essentiellement cette méthode de modification génétique. La mutagénèse, elle, est exclue du champ d’application des directives européennes sur les OGM. Raison pour laquelle ses détracteurs qualifient les plantes issues de cette technique d’OGM de « cachées ». La mutagénèse est une technique déjà ancienne, expérimentée depuis les années 1950. Elle consiste non pas à introduire un nouveau gène dans la plante, mais à modifier les gènes existants. « Son défaut essentiel, estime Christophe Noisette de l’association Inf’OGM, est que la mutagénèse aléatoire provoque des mutations des séquences ADN de façon non contrôlée. »

Son utilisation est cependant largement répandue. Plus de 2 500 variétés de plantes mutées sont répertoriées, sur la base d’une démarche volontaire, dans une base de données mise en place dans le cadre d’un programme conjoint FAO et Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA). Une alliance vieille de plus de 50 ans qui peut sembler étonnante, mais qui s’explique pour des raisons d’optimisation de compétences et de ressources. Échappant à toute obligation de recensement et d’étiquetage, ces variétés mutées se retrouvent donc sur le marché à l’insu des consommateurs.

Les « nouveaux OGM »

À côté de ces procédés déjà anciens, des techniques encore plus avancées prennent le relais. Si les plantes qui en sont issues ne sont pas encore dans nos assiettes, ces nouvelles variétés — céréales, fruits, légumes — sont déjà cultivées dans les laboratoires de biotechnologies. Ces « New Plant Breeding Technologies » (NPBT) sont en pleine évolution. Selon leurs promoteurs, ces nouveaux outils ont l’avantage d’être plus rapides, plus précis et plus économiques que les techniques transgéniques traditionnelles. L’objectif reste le même : améliorer les performances des variétés et leur résistance aux herbicides.

Issus pour la plupart de la mutagénèse aléatoire, ils provoquent des mutations ciblées dans le génome des plantes. Puis à partir des mutants obtenus, les propriétés recherchées sont sélectionnées, comme par exemple : un meilleur rendement, une résistance aux parasites, une tolérance à la sécheresse ou au froid.

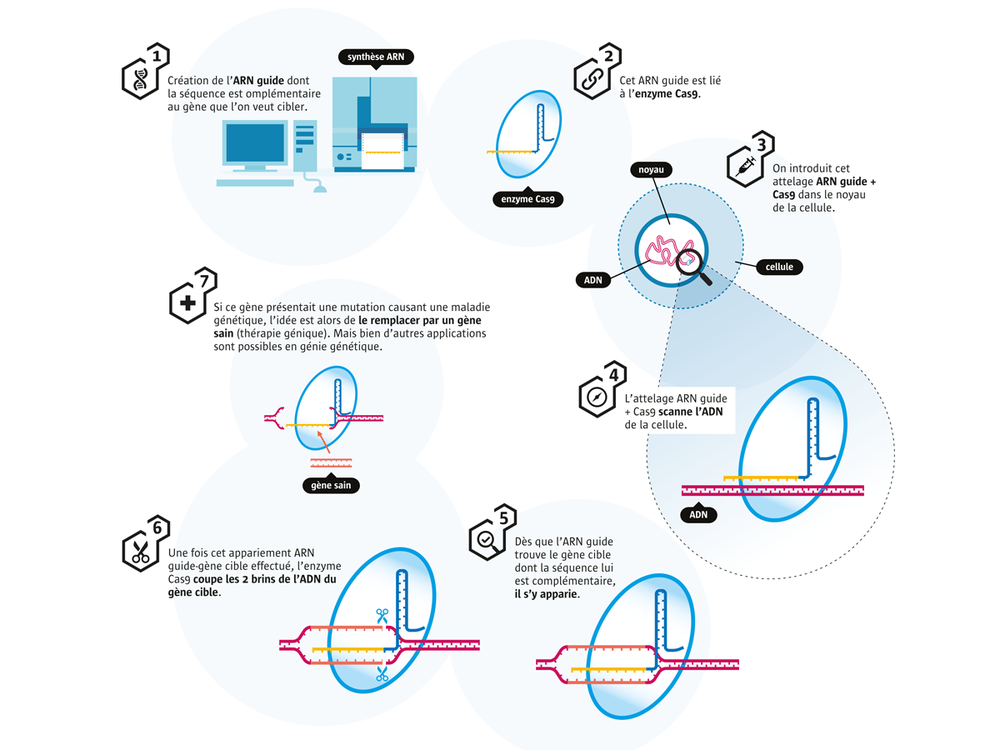

En tout, la Commission européenne a identifié huit techniques : la mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides (ODM), les nucléases à doigt de zinc (ZFN), les méganucléases TALEN et CRISPR, la cisgénèse et l’intragénèse, le greffage sur des porte-greffes génétiquement modifiés, l’agro-infiltration, la méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM), la sélection inverse, la génomique de synthèse. Quatre de ces techniques récentes, ou « édition du génome » comme les nucléases à doigt de zinc, les méganucléases et Tallen utilisent des protéines pour couper l’ADN. La plus en vogue actuellement, CRISPR-Cas 9, permet facilement et de façon extrêmement précise de supprimer, d’activer, d’inhiber ou de remplacer n’importe quel gène.

Des risques mal contrôlés

Si les industries des biotechnologies et les semenciers vantent la fiabilité de ces nouveaux outils et leurs améliorations futures, leurs détracteurs insistent sur les risques induits, et en particulier, les effets « hors-cibles ». Certes, ces « ciseaux » à ADN sont précis, mais « ils peuvent aussi rater leur cible et provoquer des mutations imprévues et non désirées », fait remarquer Christophe Noisette.

Par ailleurs, ces NBT (New Breeding Techniques, en anglais) sont indétectables dans les plantes finales obtenues. Ce dernier point soulève la question de leur traçabilité, du contrôle de leur utilisation et notamment de leur dissémination dans l’environnement.

Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint à l’agriculture de l’Inra, explique la façon dont sont produits les « nouveaux OGM », en particulier avec CRISPR-Cas9, et les raisons pour lesquels ils ne sont pas traçables.

Une réglementation très floue

Les grands du secteur comme Monsanto, Syngeta, Pioneer, Bayer, BASF, et même de plus petits laboratoires sont dans les starting-blocks pour une mise sur le marché. Or la réglementation autour de ces nouvelles variétés d’OGM est inexistante à l’heure actuelle en Europe. Ces semences et végétaux seront-ils concernés par la directive de 2001 sur les OGM ? La question reste entière et rien n’est encore joué.

Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint à l’agriculture de l’Inra, expose son point de vue sur la recherche concernant les nouvelles technologies de sélection génétique ou NPBT.

L’enjeu est majeur tant pour les industriels que pour les citoyens. Si ces nouveaux produits ne sont pas estampillés « OGM » et échappent à la directive de 2001, les bénéfices reviendront aux producteurs : « Ils seront dispensés des procédures d’évaluation des risques, d’autorisation, d’étiquetage et de suivi des impacts éventuels sur l’environnement », s’inquiète Christophe Noisette. Ils pourront ainsi échapper à l’image négative qu’ils véhiculent et continuer d’investir plus sereinement dans le secteur. Pour les associations environnementales, la vigilance est plus que jamais de mise, comme le montre le récent bras de fer avec le Haut Conseil des biotechnologies. Selon eux, ces « nouveaux OGM » doivent être tracés, les citoyens devant être informés des dangers potentiels pour la santé et l’environnement et sur le long terme. Toute la question est de savoir s’ils répondent à la définition des organismes génétiquement modifiés et, de ce fait, doivent rentrer dans le champ réglementaire existant.

Depuis 2009, l’Union européenne n’a rien décidé, mais des conclusions devraient être rendues à la fin de l’année, selon la direction de la santé et de la sécurité alimentaire de Bruxelles. Un avis du HCB au gouvernement français est prévu à la fin de l’été.